Mani che parlano, testi che confondono, calligrafie che ripercorrono, lettere che urlano: i lavori dell’artista fiorentina Ketty La Rocca colpiscono per l’analisi approfondita della cultura contemporanea, analisi che riflette l’esistenza precaria dell’essere donna e madre in un mondo (dell’arte) dominato dal genere opposto.

Nata a La Spezia nel 1938, l’artista si trasferisce a 18 anni a Firenze, dove – in quanto membro del “gruppo 70”

( 1 ), che si dedica alla poesia visiva – nascono i primi collages. Le frasi di vasta portata ironica con allusione erotica, ad esempio “Top secret: unificazione rapida” (1965), sono affiancate a immagini, in questo caso, di una donna con labbra sensuali che ci guarda attraverso una griglia nera. Una donna prigioniera, che è anche una seduttrice segreta: o meglio, il sesso femminile che si difende con le proprie armi, anche se è rinchiuso dietro alle sbarre che la società le impone. Altri fotomontaggi dimostrano, invece, una forza premonitrice davvero sorprendente: “Minaccia la nostra vita”, oppure “Non voglio il conto della vita. Mi dispiace, niente autocritica”; le scritte ritagliate da riviste sono cerchiate da una marea di bocche chiuse che volano attorno ad una candela accesa: segno della “vanitas” per eccellenza, traccia del tempo che passa senza pietà. Le labbra strette (la maggioranza silenziosa) sembrano supportare senza contraddizione il destino che loro spetta. Difatti, un anno dopo, la giovane madre scopre di avere un tumore che le lascerà appena ancora un decennio di lavoro intenso e frenetico.

Nelle opere della giovane donna è percepibile un’autenticità profonda con la quale affronta la vita e la propria situazione difficile e complessa, sempre pronta a confrontarsi intensamente con ciò che la circonda, in maniera diretta, con spirito critico e riflessione acuta. La Rocca riesce a toccare temi delicati, senza mai cadere nella tentazione di una semplificazione del pensiero o di una riduzione ideologica. Non conosce scorciatoie. Il suo operare si muove su una linea precaria, paragonabile alla corda di un’equilibrista, sulla quale avanza passo dopo passo, sempre rischiando di infrangere quella situazione labile e pericolosa. Quando Ketty la Rocca parla di se stessa parla di tutti (tutte) noi. In queste opere accade ciò che avviene nella grande letteratura: pur prendendo spunto da un vissuto personale, il risultato acquisisce validità universale e diventa molto più potente. Il racconto riesce a toccare, a partire dall’individuo, un principio che ci riguarda tutti in quanto esseri umani, in quanto umanità.

L’Io, come punto (di vista) originario del nostro percepire e come luogo del primo contatto con il mondo esterno, si materializza in una serie di sculture (fine anni sessanta), nelle quali alcune lettere si oggettualizzano nello spazio: “I” e “J” tridimensionali di pvc nero stanno per l’inglese “I” e il francese “Je”. Attraverso il tatto, l’ego diventa così palpabile e guadagna una presenza fisica straordinaria. Dalla coscienza dell’Io, che percepisce e invade lo spazio per appropriarsene, si cerca faticosamente di stabilire un contatto con l’altro da sé, che avrà una funzione di riflesso: il tu conferma – ripetutamente – l’esistenza dell’io. Solo quando il bambino impara a riconoscere che ciò che vede nello specchio non è un altro bimbo, ma il riflesso del suo corpo, prenderà consapevolezza del suo io e potrà iniziare a costituire la propria identità, distinta da quella dei genitori. Lacan, stabilisce “Lo stadio dello specchio” attorno ai sei mesi e questa fase corrisponde allo stesso momento con il primo timido allontanamento dalla simbiosi con la madre.

Nel lavoro di Ketty La Rocca, la presa di contatto con il mondo e quindi l’altro da sé, partendo dal proprio essere, si articola in forme sempre nuove in una ricerca febbrile e senza fiato. L’artista ha sperimentato l’effetto degli specchi negli spazi espositivi, creando dei giochi di rimandi variabili tra le superfici riflettenti e il pubblico, il quale si mette ad interagire con l’opera. Gli specchi “incorniciano” così tutto ciò che sta davanti, – l’ambiente e i visitatori – e con questo stratagemma, l’artista ottiene che gli spettatori entrino a fare parte dell’opera. Come in un gigantesco “Ready-made”, il mondo reale si ritrova stretto in un dialogo continuo con il mondo dell’arte e così facendo, acquisisce statuto artistico.

La figura dell’altro non appare soltanto in quanto spettatore che si riflette negli specchi posizionati dall’artista nello spazio, ma pervade le opere con il passare degli anni.

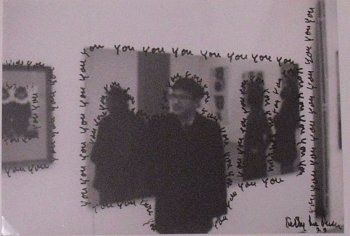

Nella mostra personale che si svolge attualmente alla Galleria Milano di Carla Pellegrini, troviamo una serie di lavori nei quali è percepibile la tensione tra un Io acuto e un vis-à-vis irraggiungibile. Nelle “riduzioni”, una serie di polittici nati nei primi anni settanta, la parola “you” viene ripetuta ossessivamente per circoscrivere dei contorni calcati da fotografie di opere d’arte e luoghi famosi. La parola “tu”, si trova ad essere riscritta ininterrottamente, come se questo “altro” dovesse essere implorato intensamente, perché è sempre sfuggente e altrove e, se per puro caso si dovesse trovare nelle vicinanze, sarebbe sempre a rischio, comunque, di svanire di nuovo. L’evocazione ripetitiva e senza conclusione possibile, rivela uno stato confusionale e di irrecuperabile lontananza, come spiega bene l’artista: “You, you, tenta di inceppare il processo mentale, rendere subito chiara l’asintote dell’alienazione”

( 2 ). Prigioniera in questo girare e girare disperato senza sosta, senza pietà, senza riposo, l’artista sembra trovare come unico sbocco quello dell’isteria: “Io non ho alternative, mi salvo nella mia stessa isteria”

( 3 ).

L’alterità riappare più esplicitamente con sottotono ironico, nel lavoro “You you” del 1975, nel quale vediamo la mano aperta dell’artista con tracciate le linee della vita e del destino, tramite calligrafia manuale che ripete senza sosta la sua eterna cantilena “you you”. L’altro da sé, la possibilità stessa di un incontro con il “tu” dipende ormai dal destino che sfugge completamente al nostro controllo e che al massimo si manifesta nelle linee della nostra mano per chi è in grado di leggerci il messaggio. “You you” è quindi da considerare “paradossale”, perché evoca una cosa inesistente, “illegittimo” perché inavvicinabile, “patetico” perché un desiderio mai appagato, “idiota” perché s’illude continuamente del contrario, “ma si riscatta poi”

( 4 )...

L’artista – a questo punto però –, lascia in sospeso quando, come e in che forma, la questione dell’alterità si dovrebbe risolvere. “You you”, è forse da considerarsi atto originario o meglio embrione del linguaggio in quanto tale: la motivazione di ogni atto comunicativo è pur sempre di stabilire un contatto con l’altro e scambiare idee, pensieri, esperienze o racconti. Il primo passo dopo l’Io è il Tu. All’“I” segue “You”. Ma mentre dell’Io possiamo essere abbastanza sicuri che lo possediamo (almeno in parte), il tu ci sfugge perennemente e non si lascia mai acchiappare. Non lo controlliamo e non c’è speranza di mai poterlo nominare “mio”. Da qui nasce la profonda disperazione che si esprime nel seguente richiamo ossessivo e infinito “you you you you…” che ritroviamo poi in diversi lavori degli anni a venire e che, allo stesso momento ricorda gli esercizi che si usano fare a scuola. Repetita juvant: già ai Romani antichi era chiaro il ruolo importante della ripetizione e dell’esercizio continuo nel processo cognitivo e nell’apprendimento. L’artista fiorentina, oltre a essere mamma, era in continuo contatto con il mondo dell’insegnamento e dell’infanzia, perché lavorava come maestra in una scuola elementare. Possiamo ora immaginare quanto queste scelte abbiano contribuito ad allontanare Ketty dal mondo dell’arte: secondo Lucy Lippard, femminista e critica d’arte statunitense, infatti, La Rocca era “incapace di irrompere nel mondo maschile con la sua arte”

( 5 ).

Uno dei campi di ricerca di Ketty, è la sperimentazione con parti del corpo e particolarmente con le mani, che sono da considerare una sorta di prolungamento fisico della parola “you”. Esse non solo sono, oltre la faccia, la parte più comunicativa del corpo umano, capaci di esprimere sentimenti ed affetti o di proteggerci, ma sono al contempo strumenti potenti del “fare”, sempre “all’avanguardia” sul resto del corpo, pronti a scattare per creare il primo contatto. Le mani diventano così protagoniste assolute in uno dei primi video della storia dell’arte contemporanea: “Appendice per una supplica”. Come animali curiosi si stagliano in grigio chiaro dallo sfondo nero e eseguono movimenti alquanto sperimentali, come se una mano dovesse indagare tutta la topografia dell’altra, scrutandola con la punta dell’indice su e giù, avanti indietro.

Come abbiamo visto, l’indagine di Ketty La Rocca non si ferma ai contenuti – sociali, politici o personali che siano – bensì, si estende alle condizioni stesse della nostra cultura: gli strumenti e le strutture della comunicazione, il linguaggio e il metalinguaggio. Nelle “riduzioni” l’artista indaga lo statuto delle immagini insieme alla funzione del linguaggio: “infatti, non racconto, mi limito a ripercorrere”

( 6 ).

In questi polittici troviamo all’inizio una riproduzione fotografica di un’opera d’arte famosa, seguita da più fogli, nei quali l’artista ripercorre i contorni della figura rappresentata prima tramite una calligrafia fitta fitta che scrive un testo nonsense oppure l’ossessivo “you you” che già conosciamo. Nei fogli seguenti, invece, un tratto nero sostituisce man mano i contorni prima tracciati con la calligrafia fino a esaurirsi in linee sempre più minimali e ridotte che infine si limitano ad accennare appena la forma originaria. L’artista fiorentina cerca così di “Ridurre il linguaggio a un semplice bit d’informazione”

( 7 ) e ciò vale a dire che il linguaggio diventa un principio o meglio si ritira a puro strumento che accenna all’informazione in quanto tale, ma che ha smesso di veicolare un significato preciso di un contenuto. Ketty esprime questo concetto con parole semplici, ma potenti: “Il linguaggio non esiste, tutto è metalinguaggio”

( 8 ). Il linguaggio si riduce quindi a segno e si scioglie nel gesto che ripercorre i confini della forma, simile alle mani di un cieco – anziché nominare l’oggetto con il suo nome. Infine l’immagine svanisce nel nulla, si corrompe e diventa illeggibile. La calligrafia svuotata di senso indica la possibilità del linguaggio come tale e prende posizione parallelamente all’immagine fotografica che ritrae a sua volta dei capolavori appartenenti alla cultura ufficiale, ormai talmente usurate dai mass-media che rischiano di scivolare in uno stereotipo: ad esempio, il Davide, la Pietà, Angelo su colonna, due bimbi, il monello, ed infine Urs Lüthi.

La scrittura si riduce da strumento di comunicazione a calligrafia che esibisce attraverso un’estetica minimale un gesto puramente formale. Ketty la Rocca non usa la scrittura per trasmettere il senso preciso delle parole e fare intendere il significato complessivo del testo, ma come gesto che rievoca le forme preesistenti della nostra cultura. Il processo ermeneutico si sposta così di almeno un piano: dal contenuto vincolato al linguaggio, alla struttura del metalinguaggio e, per quanto riguarda le immagini, dalla percezione di una determinata opera d’arte all’idea stessa di opera che sta per la nostra tradizione visiva in quanto tale. Ketty esprime questo concetto in maniera esplicita: “Ancora una volta propongo un tentativo di annientamento del linguaggio articolato, ora assunto nei miei ultimi lavori nella sua dimensione di metalinguaggio e mascherato nella sua funzione di eterno riduttore”

( 9 ).

Esiste un testo che si ritrova nella mostra milanese, in quasi tutte le opere delle “Riduzioni”, in forma di calligrafia che segue i contorni delle fotografie e che sottolinea in maniera evidente questo svuotamento del linguaggio: “Dal momento in cui qualsiasi procedimento presuppone da un punto di vista pratico un’esigenza di carattere concreto accettabile nell’ambito di una prospettiva disgiunta da considerazioni parziali in un campo così vasto che inevitabilmente trova un’affermazione non del tutto pertinente…” e via dicendo. Le parole qui, sembrano significare qualcosa: difatti da lontano assomiglia a uno degli scritti intellettuali che conosciamo tutti benissimo. Sono testi che al primo approccio ci colpiscono perché sono assolutamente incomprensibili ed è proprio per questo che ci mettono in imbarazzo: come facciamo ad ammetterlo? La verità è, invece, che il testo “Dal momento in cui..” non significa proprio nulla e l’artista lo ha messo in scena in diverse forme e lavori, come se la sua ripetizione instancabile dovesse servire da dimostrazione del suo svuotamento di un qualsiasi senso.

In parallelo all’analisi della funzione del linguaggio, Ketty La Rocca indaga lo stato della storia dell’arte in quanto monumento che funge da piedestallo della nostra cultura. Le opere famose della Storia dell’arte, si riducono – grazie alla loro diffusione tramite mass-media – a luogo comune della nostra cultura e rischiano di diventare stereotipi piuttosto pesanti.

Per l’artista toscana, come vediamo, invece, una soluzione al problema esiste: “Non il David di Michelangelo, ma la sua fotografia è il David stesso. Questo è il senso autentico dell’informazione, non il nonsenso del linguaggio articolato”

( 10 ).Nella cultura contemporanea, ciò che ha valore veramente non è più la scultura di Michelangelo Buonarroti, bensì la sua riproduzione fotografica. L’opera d’arte originale si è spostata nella cultura dei mass-media e della riproducibilità tecnica. Già per Walter Benjamin, l’opera d’arte ha certamente perso la sua aura dell’“originalità”, ma ha acquisito, al suo posto, la possibilità di raggiungere chiunque dovunque. Le opere storiche, diventano una parte di noi. Ci appartengono. Anche fisicamente. Per La Rocca non c’è la minima ombra di dubbio: “Io prendo le immagini già fatte, già viste da tanti per tanto tempo, rese insulse da descrizioni assembleari e le rivivo con tutti gli stereotipi di conoscenze che mi sono stati appiccicati finché, per me, diventato un’altra cosa, diventano “quella” immagine al di fuori e al di sopra di qualsiasi lettura corale”

( 11 ). La giovane artista cerca così di “rifare il Davide tutto per me”, cioè di appropriarsi dei fondamenti sulle quali riposa la nostra cultura, il nostro pensiero, il nostro operare e infine la nostra identità.

Se la riproduzione delle opere ha preso sopravvento sull’originale, allora il mondo bidimensionale della carta ha preso potere sullo spazio tridimensionale della scultura, ma anche su quello della realtà. Difatti, la nozione postmoderna vissuta così intensamente nei “Reality-show”, nella quale la riproduzione dell’evento è diventata più importante del vissuto stesso e non solo, ma risulta come unica realtà esistente veramente, è diventata in questi anni “business as usual”. Se Ketty sostiene che “la realtà, qui e ora, è solo fotovissuta e parlata”, ciò significa non solo che la donna è parecchio avanti sul suo tempo, ma che la realtà vissuta nelle fotografie e raccontata con le parole, ormai, risulta più reale del reale. Esiste soltanto l’evento che è stato documentato: le immagini degli sposi, scattate dalle squadre dei fotografi, non sono più obbligatoriamente legate al momento del matrimonio. La produzione dei ricordi di questo evento che dovrebbe essere unico nella vita della coppia, si organizza e si mette in scena esattamente come un teatrino oppure come le riprese di un film. L’atto è puramente virtuale e svincolato dall’evento che potrebbe essere stato cancellato oppure spostato nel tempo e nello spazio. Ciò che rimane, è un documento che testimonia un evento che magari è stato soltanto finto, messo in scena per l’obiettivo e per il fotoricordo che finisce nella cornice argentata sul comò, regalo di cari amici.

La Rocca pertanto intuisce prematuramente la falsità di questo meccanismo, quando afferma che: “ se io fotovivo, allora ho gli occhi sporchi, le mani sporche, il cervello”. La vita si è spostata dalla realtà vissuta alla riproduzione fotografica. L’immagine esclama vittoria sul vivere effettivo. Abbiamo gli occhi sporchi, perché abbiamo perso lo sguardo ingenuo che hanno i bambini sul mondo autentico. Non riusciamo più a guardare, senza pensare già alla traduzione mediatica di ciò che vediamo, con noi stessi integrati. Essere famosi per 15 minuti. Viviamo perché sappiamo di essere visti da un tu che, anziché essere una persona di fronte a noi, è ora l’audience mediatica che ha preso il posto dello specchio.

Se non è possibile vivere l’esistenza reale come percorso che corrisponde a qualcosa di vero, ma ci ributta sempre di nuovo sul terreno delle apparenze, dei riflessi, delle illusioni, in breve delle immagini, allora questo discorso vale a maggior ragione per una giovane madre il cui tempo risulta brutalmente accorciato.“Non è tempo per le donne, di dichiarazioni: hanno troppo da fare e poi dovrebbero usare un linguaggio che non è loro, dentro un linguaggio che è loro estraneo quanto ostile”

( 12 ). Il tempo di noi donne deve essere più condensato di quello dei nostri colleghi maschi: non possiamo permetterci di sprecare nemmeno un minuto e soprattutto non abbiamo alcuna disponibilità per le cose futili come i discorsi. Siamo sempre troppo impegnate nell’organizzazione del quotidiano, della casa, dei bambini e dei mariti o altri conviventi. Soprattutto le nostre dichiarazioni usano un linguaggio sul quale permane il sospetto (crudele) di non essere minimamente da considerare nostro, ma sempre e perennemente strumento altrui.

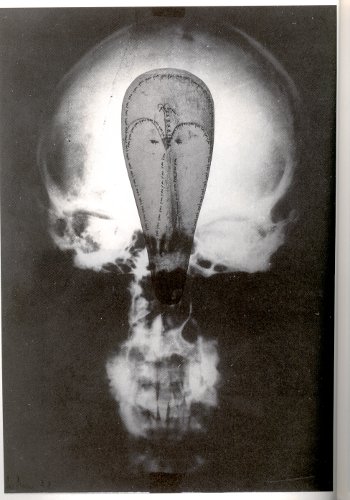

Ketty La Rocca, come tante altre artiste, a maggior ragione se, oltre tutto, impegnata sul fronte dei figli, si è concentrata sulla produzione frenetica della sua arte e ha preferito il processo dell’operare e la riflessione piuttosto che l’autopromozione. Con estrema lucidità Ketty ha elaborato la propria situazione negli ultimi periodi della sua breve vita. Nelle “Craniologie” vediamo un pugno e sembra proprio sentire le urla ossessive del “you you” in un collage sulla base della radiografia che mostra il cranio dell’artista, attaccato dalla patologia terminale. Poco prima di mancare da questo pianeta, La Rocca, nell’ultima apparizione pubblica, si è fatta costringere con violenza ad abbassare la sua testa su un tavolo, da un gruppo che continuava a scandire il testo “Dal momento in cui..” e “you you”, ma tutto sfasato, finché si è creato un baccano terrificante. In un percorso drammatico, sottolineato dai suoni sempre più confusi e forti, i partecipanti schiacciavano la testa dell’artista sul tavolo e la costringevano di tacere per sempre.

Questa performance dal titolo “Le mie parole – e tu?”, si svolse nel 1975 alla Galleria Nuovi Strumenti di Brescia: proprio quella galleria sperimentale di Piero Cavellini, che poi fu anche la mia galleria. La mia esposizione personale “Differenza” del 1997 fu una delle ultime mostre, prima che lo spazio chiudesse i battenti. Come questa, potrei trovare tante altre similitudini e vicinanze con Ketty La Rocca: madri, donne artiste, un’arte con forte componente concettuale e seriale che si esprime in video, disegno, fotografia e scrittura e soprattutto una volontà ferrea di concentrare il proprio operare sul contenuto autentico di una ricerca in permanente movimento.

Ciò che rimane è:

“La fine di un’immagine o l’immagine di una fine

Oppure

L’illusione di un’immagine

o l’immagine di un’illusione

oppure

la fine dell’illusione di un’immagine

o la fine dell’immagine di un’illusione”

( 13 )

Barbara Fässler

Ottobre 2011

(1) Con Lamberto Pingnotti, Lucia Marcucci, Eugenio Piccini e Luciano Ori

(2) Lucilla Saccà, Ketty La Rocca, i suoi scritti, Martano Editore, Torino, 2005, pag. 90

(3) Ibid, pag. 93

(4) Ibid, pag. 92

(5) "Unable to break into the male world with her art", Lucy Lippard, "From the Center! Femminist essays on women’s art"

(6) Ibid

(7) Ibid, pag. 93

(8) Ibid, pag. 58

(9) Lucilla Saccà, Ketty La Rocca, i suoi scritti, Martano Editore, Torino, 2005, pag. 94

(10) Ibid, pag. 94

(11) Ibid, pag. 101

(12) Lucilla Saccà, Ketty La Rocca, i suoi scritti, Martano Editore, Torino, 2005, pag. 96

(13) Lucilla Saccà, Ketty La Rocca, i suoi scritti, Martano Editore, Torino, 2005, pag. 96

Questo articolo sarà pubblicato nel prossimo numero della rivista

Studija in inglese e lettone

Barbara Fässler, artista zurighese, formatasi alla Villa Arson a Nizza, opera prevalentemente con i linguaggi della fotografia, del video e dell'installazione. Dagli anni '90 cura mostre per varie instituzioni (ProjektRaum a Zurigo, Istituto Svizzero a Roma, Belvedere Onlus a Milano). Scrive regolarmente per la rivista d'arte contemporanea "Studija" di Riga e insegna 'Arti visive' al liceo della Scuola Svizzera di Milano.