L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

Mousse Anno 4 Numero 17 febbraio-marzo 2009

The magical bucket: Melvin Moti

Andrea Lissoni

WADE GUYTON & T.J. WILCOX / PAG. 10

A LITTLE MORE CONVERSATION

PETER COFFIN / PAG. 18

ACTING TO PRETEND , PRETEDING TO ACT

Michele Robecchi

DANH VO / PAG. 24

NO WAY OUT

Francesca Pagliuca

HARK! / PAG. 28

WAITING FOR GIORGIO

Jennifer Allen

PART OF THE PROCESS / PAG. 32

PROJECT :

FRANCESCO VEZZOLI

Chiara Leoni

PHILLIP LAI / PAG. 34

ASEPTIC COSMIC SPACES

Gigiotto Del Vecchio

THEA DJORDJADZE / PAG. 39

NO IDEAS BUT IN THINGS

Dieter Roelstraete

PORTFOLIO / PAG. 43

PEDRO BARATEIRO

Marianna Vecellio

SUSANNE WINTERLING / PAG. 49

I IS ANOTHER

Stefania Palumbo

WILLIAM E. JONES / PAG. 52

SEXUALITY AS A UTOPIAN PROMISE

Luigi Fassi

INTRODUCING / PAG. 56

EMANUELE BECHERI

Roberta Tenconi

THE MAGICAL BUCKET / PAG. 60

MELVIN MOTI

Andrea Lissoni

ARTIST’S PROJECT / PAG. 63

JULIAN GOETHE

Francesca Boenzi

KIM JONES / PAG. 68

A MUDMAN’S LIFE

Caroline Corbetta

MATTHEW SMITH / PAG. 72

THE FLESH OF THINGS

Alessandro Sarri

OMER FAST / PAG. 76

REDACTING

Barbara Casavecchia

CITY FOCUS / PAG. 80

FROM Bruselles WITH LOVE

Els Roeroelandt

FREEK WAMBACQ / PAG. 83

THE SPONTANEOUS AESTHETICS

OF EVERYDAY LIFE

Aaron Schuster

LOST AND FOUND / PAG. 85

BAS JAN ADER

Angela Vettese

CURATOR’S CORNER / PAG. 86

Andrea Viliani

Producing Space

While Showing Art

European Kunstahlle, c/o Ebertplatz

RACHEL HARRISON / PAG. 90

SWITCHING THE ADDENDS

Vincenzo De Bellis

SCOTT MYLES / PAG. 95

SULLYNG THE CONCEPT

Marco Tagliaferro

SKELETONS IN THE CLOSET / PAG. 98

PIETRO ROCCASALVA

Anna Daneri

LOST IN THE SUPERMARKET / PAG. 100

BOOKSHOP / PAG. 110

Stefano Cernuschi

PARIS-MILAN / PAG. 112

BENOÎT MAIRE

Francesca di Nardo

BERLIN-MILANO / PAG. 114

EVA BERENDES

Christiane Rekade

LONDON-MILANO / PAG. 118

The potential of misinterpretation

Alli Beddoes

NEW YORK-MILANO / PAG. 120

ZOE LEONARD

Cecilia Alemani

LOS ANGELES-MILANO / PAG. 122

EUAN MACDONALD

Andrew Berardini

Dora Budor

Kathy Noble

n. 49 estate 2015

We don't need a dislike function: post-internet, social media, and net optimism

Andrew Durbin

n. 43 aprile-maggio 2014

The Screen as the Body

Elisabeth Lebovici

n. 32 febbraio-marzo 2012

Chantal Akerman

Elisabeth Lebovici

n. 31 dicembre 2011-gennaio 2012

Geoffrey Farmer

Monika Szewczyk

n. 30 settembre-ottobre 2011

Art Society Feedback

Emily Pethick

n. 27 febbraio-marzo 2011

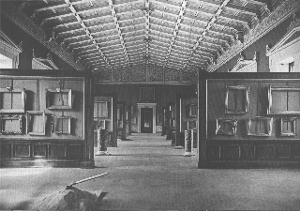

The Prisoner’s Cinema (Filmstill), 2008

courtesy: the artist

No Show, 2004

courtesy: the artist

Al repertorio di cliché della cultura visiva “spettacolare” contemporanea, Melvin Moti oppone il visionario; alle immagini, l’immaginazione.

Ogni suo video è il risultato di una meticolosa ricerca documentaristica e di una rilettura dei meccanismi della storia impostati su un impianto filmico che segna il passaggio dall’illusione realistica alla rappresentazione intangibile del mondo, dal trompe-l’oeil al magico.

Qui, nella fantasmagoria luminosa di un improbabile Hammam in Uzbekistan, lungo la Via della seta, l’autore s’imbatte nel ricordo del film The Prisoner’s Cinema (2008), opera cardine della mostra personale di Moti che si è appena conclusa al Museum fur Moderne Kunst di Francoforte: uno studio sugli effetti neurologici causati da prolungati periodi di assenza di luce e informazioni sensoriali, che nell’opera dell’artista olandese diventa vertiginosa discesa nei territori della memoria, dell’immaginazione, della “visibilità virtuale”.

Nell’estate del 2008 mi trovavo a Bukhara, in Uzbekistan. Il caldo era inimmaginabile. Non vuol dire che fosse insopportabile. Semplicemente era un tipo di calore mai provato in precedenza: secco, avvolgente, perennemente spinto verso i corpi da un vento torrido che mi dicevano provenisse dal Pakistan. Devo confessare che una delle ragioni, forse la principale, che mi aveva spinto in Asia centrale era – come spesso mi capita – puramente cinematografica. Volevo provare a colmare una delle tante zone bianche e silenziose del mio immaginario. E l’unico precedente – che del resto non risolveva la questione ma fungeva semmai da innesco – era il film a quattro mani di Philippe Parreno e Charles de Meaux, Le pont du trieur (2000).

La bizzarra sfida del film consiste nel provare a riverberare un’immagine di un’area, il Pamir, di cui, per varie ragioni, praticamente non esistono immagini. Le pont du trieur funziona dunque come una sorta di stazione radio che trasmette informazioni di (e da) un luogo di fatto invisibile. Ed io ero semplicemente uno dei vari che si era, abbastanza per caso, sintonizzato su quelle frequenze. E soprattutto che, per quei rari e splendenti allineamenti improbabili fra sentimento, desiderio, casualità e immaginario, anni dopo si ritrovava nelle regioni da cui erano state emesse.

Torniamo a Bukhara. Dove il punto non è tanto il trionfale ribaltamento di un imbarazzante immaginario personale turistico di tappeti e mercati, quanto, appunto, il calore. Un calore in grado di far piegare su stessa una tavoletta di cioccolato non più di cinque secondi dopo la sua estrazione dal frigorifero.

Un calore che ha reso – tanto per continuare con i più maldestri stereotipi vacanzieri – la visione di un Hammam nascosto sotto un porticato, la più classica delle oasi nel deserto.

Per quanto il tutto fosse abbastanza un disastro, con sessioni di massaggi chiaramente ispirati al più sgangherato repertorio di sequenze di action movies (e quindi evidentemente pericolosissimi per corpi già provati), l’Hammam avrebbe regalato una delle immagini più folgoranti ed emozionanti della stagione. Ogni ambiente era immerso in una luce ora rossa, ora blu, ora verde. Il pavimento era segnato da quattro raggi di sole circolari che fendevano gli umori acquei come un quadrifoglio celeste.

Alzando lo sguardo al soffitto, la misteriosa figura si rivelava provenire null’altro che da un magico ma comunissimo secchio di plastica colorata forato sul fondo e rovesciato, posto esattamente al centro di una cupola in mattoni. Ma perché mai il secchio dovrebbe essere magico? È un gesto, è la manipolazione di una funzione assegnata, è l’invenzione di una visione.

I feel the same. I really don’t like this word “esoteric”. It’s made to make a distinction between the “real” and ... whatever else. I stick with Alejo Carpentier’s defence: “There is no such thing as magic realism ... realism isalways magical”. Or Estamira, a 63 year old woman who’s the queen of a huge garbage dump of Jardim Gramacho in Rio de Janeiro: “Whatever you imagine, is real ... did you know?”.

Le parole sono dell’artista visivo Melvin Moti, qui in conversazione con Andrew Bonacina.

E sì, c’era certamente un precedente a quella visione fantasmagorica affondata nei vapori di una delle città simbolo dei Khanati del Centro Asia sulla Via della seta, che esplodeva come una madeleine. Non stava alla Sainte Chapelle a Parigi, né in una cattedrale gotica, ma in The Prisoner’s Cinema (2008), un folgorante film 35mm di poco più di venti minuti di Melvin Moti.

Il film mostra un fascio di luce orizzontale composito e colorato che, come da tradizione storico-artistica, proviene da sinistra. Lo sfondo è nero. Lentamente, una combinazione fra movimento laterale di camera, leggero spostamento dei raggi di luce e quasi incerta zoomata in avanti, portano il presunto rosone al centro dell’immagine. Due voci fuori campo, maschile e femminile, dialogano fra loro. A tratti, la conversazione sembra agganciarsi alle immagini. In altri momenti, invece, si perde completamente altrove. Il silenzio, infine, spalanca allo spettatore ogni ipotesi possibile: meditazione, estasi e, più di tutto, immaginazione.

Non saprai mai di cosa si tratta. E, come sempre nei film di Melvin Moti, toccherà provare a ripercorrere, naturalmente banalizzandole, le vie della ricerca che l’artista olandese ha condotto per dare forma alla sua opera.

Nel caso di The Prisoner’s Cinema, le ricerche sugli stati di allucinazioni audio e visive possibili, innescati dalla privazione visiva.

E frutto da una parte degli studi di John Lilly (1954) e, dall’altra, in precedenza, di quelli di Heinrich Kluver (1926), rispettivamente su sensorialità in condizioni di privazione visiva e allucinazioni e formalismo.

È il cinema il fantasma più rumoroso nascosto dietro The Prisoner’s Cinema e dietro gran parte delle opere di Moti. In particolare le esperienze più radicali, ma al tempo stesso pervase di poesia, di quel ramo del cinema sperimentale che si è definito strutturale, con, come esempio più splendente, Line Describing a Cone (1973) di Anthony McCall. D’altra parte, al di là di un dispositivo che presenta una visione e, al tempo stesso, la messa in scena di una proiezione di luce in una sala di proiezione, di The Prisoner’s Cinema non si possono dimenticare le voci fuori campo, il silenzio e tutto il potenziale che attivano in chi guarda.

Melvin Moti dà forma a opere di un’apparente e disarmante semplicità, dentro (e sotto) cui scorrono rivoli che si intrecciano, si fondono e si riversano nel mare della visione, pronti a evaporare, condensarsi e dissolversi di nuovo nell’opera stessa e nell’immaginario che diffonde. Come per tutt’altri ma non peregrini percorsi Steve McQueen, Moti scava nel presente, sprofondando nel cuore di tenebra della modernità e riaffiorandone con creazioni e biografie di figure seminali ma non, o poco, tracciate (The Black Room, 2005 e E.S.P., 2007) o riscrivendo anti-racconti di storie e identità sepolte dal colonialismo (Stories from Surinam, 2002).

Tutto questo non spiega però la quasi sconvolgente “plasticità” che abita ogni suo film, sancendo, nonostante i fantasmi cinematografici, l’arte come campo e territorio flagrante del suo percorso.

L’imponente bolla fluttuante che occupa quasi l’intera inquadratura e che vibra cangiante, si contorce, trema e deflagra definitivamente dopo 18 minuti; è sì una meraviglia delle tecniche di ripresa, che consentono di estendere nel tempo un evento di 0,8 secondi, ma anche una scultura che mette in gioco materiale, trasparenza, opacità, peso, movimento ed equilibrio, cioè i cardini della scultura moderna. Tutto è visibile, suggerisce di fatto Moti, anche l’invisibile.

Ecco perché, quasi inevitabilmente, la voce fuori campo di E.S.P. – l’installazione (o video monocanale) in questione – legge brani dai diari di John William Dunne (1875-1949) – ingegnere, filosofo e visionario con stupefacenti capacità chiaroveggenti. “It’s hard to describe, you have to feel it”, afferma d’altra parte la voce fuori campo di No Show (2004).

È il 1943 e la voce è di Pavel Gubchevsky, già membro dello staff dell’Hermitage, costretto dalla guerra a condurre soldati in visita al museo, evocando, attraverso la sola potenza della parola e del racconto, i capolavori messi in salvo e di cui non restano esposte che le cornici. Il video è un’unica sequenza che mostra, in tempo reale, la ripresa di un interno. È inquadrato l’angolo di una sala. L’ambiente è bagnato da toni ocra scuri, come fosse il retro di un dipinto fiammingo secentesco. Al venire meno della luce solare proveniente da tre finestre, cala lentamente nel buio. Il suono è rumori ambiente, passi e la voce-guida di Gubchevsky che racconta e descrive.

L’immagine ha e può avere senz’altro bordi e cornici, ma sono queste, alla fine, a restare sospese. Ciò che sempre deborda, tracima e scivola imprevedibile, scatenando immaginazione, è l’arte.

Al punto da, impastandosi col reale, ritrovarsi come racconto e visione, laddove mai si sarebbe sospettato. In un improbabile Hammam in Asia centrale, lungo la Via della seta. O, come immagina Melvin Moti, direttamente nel futuro. [...] The future is formed by our imagination and discoveries, so we’re on the good side of the story, since we’re busy with imagination and discovery […]