L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

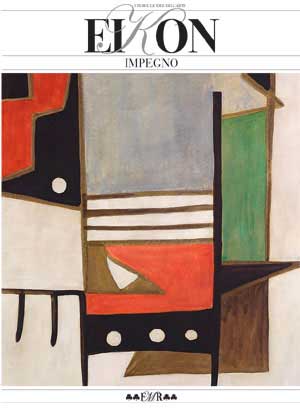

Eikon(2007) Anno 1 Numero 2 aprile-giugno 2007

L’arte e il tempo

Giorgio Seferis

I temi e le idee dell'arte

Flaminio Gualdoni

L'arte e il tempo

Giorgio Seferis

Così l'impegno

Paolo Baratella

Silenzi mistici

Giovanni Lindo Ferretti

Patrick Lichty, beta release

Luca Lampo

Storie e a fumetti

Paola Bristot

Guardare ascoltare e leggere

Emanuela Agnoli, Anna Chiara Cimoli,

Franco Fabbri, Daniela Ferrari, Chiara Gualdoni

L’ idea e la pelle

Daniela Ferrari

n. 4 ottobre-dicembre 2007

Immagini cristiane delle origini

Flaminio Gualdoni

n. 1 gennaio 2007

Avevo concepito un ragionamento, alla luce dell’oggi, della vicenda che dal Picasso di Guernica agli anni della seconda guerra mondiale e all’engagement del dopoguerra mostrasse quanto allora complesso e ambiguo fosse stabilire il confine tra assoggettamento ideologico, ortodossia dovuta, e autonoma tensione etica dell’artista.

Senza giudizi di valore, era chiedersi di nuovo perché da noi i Dorazio, i Turcato e i compagni di Forma si potessero dichiarare “formalisti e marxisti”, perché Togliatti ritenesse di dover condannare l’arte astratta in nome dell’eteronomia politica dell’arte, perché intellettuali come Debray e Vittorini, pur nel pieno dell’impegno, diversamente da lui pensassero.

Il che era una riedizione, all’abbrivio della guerra fredda, di quanto il secolo andava dibattendo dalla rivoluzione sovietica in poi, nel Rote Gruppe, in seno al movimento surrealista, eccetera.

Anche perché, mi dicevo, l’impegno non appare, oggi, in prima istanza politico. Il secolo di ciò l’ha nutrito – come dell’ideologia, del teoricismo, del mito del metodo, del molto insomma su cui occorrerà ragionare davvero a bocce ferme – ma operando come ad excludendum rispetto a una tensione etica più lata e alta, un’affermazione bruciante di nihil humani e d’una libera verità possibile, una postulazione di valori identitari; per qualcuno, di nuovo, un sacro.

Poi, cercando tutt’altro nei miei rimuginii, ho riincontrato queste pagine di Giorgio Seferis, uno dei rari poeti del Novecento che amo più che rispettare.

Cercavo la luce greca dentro la modernità, e ho ritrovato queste pagine vitali e sagge. Seferis le scrisse rispondendo a un’inchiesta della rivista “Néa Hestìa”, che le pubblicò il 1° agosto 1945, giusto cinque giorni prima di Hiroshima. Le ha pubblicate in italiano, nella traduzione di Filippo Maria Pontani, Il Saggiatore nella raccolta Le parole e i marmi, 1965.

I suoi pensieri sono ciò che oscuramente volevo scrivere: però detto da un genio, che c’era.

(F.G.)

La domanda era questa: che deve fare il lavoratore dello spirito di fronte ai fanatismi religiosi sprigionati dalle confessioni politiche del tempo. Quelli che hanno risposto si possono distinguere, a mio parere, in due categorie: 1) quelli che hanno preferito consacrarsi alla lora opera, credendo, consciamente o inconsciamente, che la loro opera avrebbe risposto meglio di loro. Alcuni di questi sono stati condannati a morte da entrambi i fanatismi opposti; 2) quelli che hanno preferito, intendo sempre come artisti e non come persone politiche (il dovere politico non riguarda la nostra disputa), scegliere il campo della lotta sociale. Fra questi ultimi, i migliori, credo, hanno adempiuto a tale compito con piena coscienza di quanto facevano. Hanno detto cioè a chiare note: “Oggi siamo in guerra, e tutto dev’essere subordinato agli ordini del capo. Domani, quando avremo finito, discuteremo d’Arte”. In questi termini, sento il dovere di dire che ho per costoro il più profondo rispetto, perché le uniche discussioni che m’interessano sono quelle in cui i disputanti non cercano di confondere le acque con smancerie demagagiche.

In effetti, non ha senso chiedersi se l’Arte dev’essere autonoma (l’autonomia dell’Arte è un assioma), bensì se l’artista, nella nostra epoca tormentata e lacerata, deve decidere che l’Arte passi in seconda linea e deve subordinarla agli orientamenti e al successo di un’opportunità politica. Vedete, nell’Arte, come nelle altre onorevoli attività umane, non si può servire a due padroni, o se preferite che io citi Auden (che, del resto, fu volontario in Spagna): “L’arte mai diverrà la levatrice della società”.

Se l’artista preferisce l’opportunità politica, non ho niente da dire. Ma per chi preferisca l’Arte, vorrei aggiungere due parole.

Quando dico Arte, non intendo la teoria dell’“arte per l’arte”. Questa dottrina, che non serve più a niente, ha finito col designare il lavoro di un impotente che fabbrica vuote squisitezze in una camera sterilizzata. Intendo solo la categoria spirituale costituita dalle buone opere d’arte, passate o presenti, quelle che fanno testo, quelle che ci saranno maestre. Se guardiamo i risultati che scaturiscono da queste opere, vedremo che esse non sono punto estranee alle lotte e alle passioni del tempo. “Il grande artista” si è detto “non appartiene al suo tempo, è il suo tempo”. In effetti, la vita del poeta, il complesso delle impressioni, sensazioni, reazioni che costituiscono la materia della sua opera, sono una porzione dell’umanità che lo circonda, insieme con le sue angosce, i suoi dolori, la sua grandezza, i suoi scacchi. Quanto piú l’artista è “pari a se stesso” (e vorrei che questo s’intendesse non già nel senso di una consapevolezza superficiale, bensì di un discernimento capace di risalire alle radici più profonde e segrete dell’esistenza umana), tanto piú pienamente egli trasfonde il suo tempo nell’opera. Il legame del poeta col tempo non è il legame ideologico o anche sentimentale che unisce gli uomini in una manifestazione politica, bensì un cordone ombelicale come quello che stringe l’embrione alla madre, un legame affatto biologico.

“Siamo tutti coscritti del nostro tempo”, diceva il poeta sopra citato. E come potrebb’essere altrimenti? Ci nutriamo alla sua gavetta. E questo spiega perché vediamo d’improvviso un vero poeta che ha le piú strane o “superate” credenze politiche (la mia modesta opinione è che la poesia politica e la prosa politica siano tra le peggiori cose che esistano al mondo) presentare un’opera che, a parte i suoi pregi intrinseci, guida, anche politicamente, assai meglio di un mucchio di comizianti.

Ma, perché l’artista possa lavorare, dev’essere libero. E ho il ghiribizzo di credere che uno degli scopi della guerra che il nostro paese ha fatto con tanto eroismo e tanti sacrifici sia stato una libertà anche di questa sorta: perché il mondo e il nostro paese non cadessero in uno stato di totale idiozia. Che se poi, lavorando così come uomo libero, il poeta crea per avventura un’opera – come si dice – di “propaganda” (e mettiamo che l’opera s’intitoli I Persiani), non si tratterà d’una semina di livore, bensì d’un’opera che fatalmente, ineluttabilmente, obbligatoriamente, dovranno applaudire gli stessi nemici.

E, per finire, sostenendo questo punto di vista che, per quanto m’è dato sapere, ritengo giusto, non intende affatto che il poeta sia un irresponsabile che rotola al soffio dell’ispirazione e dell’estro. All’opposto: la mia idea è che l’artista valido sia uno degli esseri più responsabili che appaiano sulla terra. Si assume la responsabilità d’una lotta di vita e di morte. Dell’umanità che impazza o tace attorno a lui che cosa preserverà? Che cosa può preservare? Che cosa deve rinnegare di quell’informe materia umana che pure è terribilmente viva, che lo accompagna fino nei sogni? “Le responsabilità cominciano dai sogni...”