L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

FMR (2006-2008) Anno 25 Numero 22 dicembre 2007

Bologna, 6 dicembre 1529

Gianni Guadalupi

L’ultima incoronazione, o l’Impero a Bologna

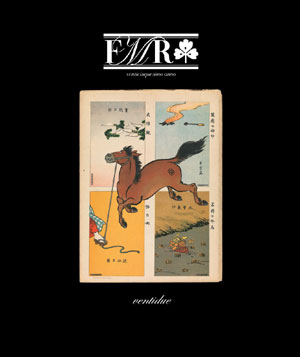

Ridere a Tokyo

Genio dell’illustrazione satirica e padre di una Raccolta dei termini alternativi indicanti le cortigiane che ne distilla lo spirito feroce, Miyatake Gaikotsu è il padre della cartolina di primo Novecento, in cui l’ingessata tradizione autoctona si intride d’umori occidentali e di anticipazioni d’avanguardia.

Cartoline di Miyatake di Edmond de Goncourt, Enrico Sturani

Fotografie di Rita Paesani

ICONOGRAPHIA

Angelico Borgia

Gli angeli musicanti voluti da Rodrigo Borgia, futuro papa Alessandro VI, nella cattedrale di Valencia ci vengono restituiti da un restauro seguito alla scoperta, da parte di Carmen Pérez García

e Javier Catalá, del più importante ciclo di pittura italiana in terra di Spagna.

Affreschi nella cattedrale di Valencia

di Fernando Marías

PRESENZE

“39 centesimi e 9,99”

Una grande mostra italiana fa il punto sulla nascita della pop art, il più vistoso ed eloquente fenomeno artistico degli ultimi decenni. La Londra di Hamilton e la New York di Rauschenberg e compagni, nella stagione in cui l’immagine senza storia scrive la nuova storia dello sguardo.

Pop art, stereotipo, merce

di Flaminio Gualdoni

LE STORIE DELL’OCCHIO

Villers, Picasso e altre storie

Fotografo per amore e per caso, André Villers è il testimone della stagione più fervida della cultura francese del dopoguerra. Con Picasso nel Sud della Francia, ma anche con Prévert e Brassaï, Ernst e Butor, egli declina la rinascita del ritratto come genere tra arte e fotografia.

Per un’autobiografia

di André Villers

Fotografie di André Villers

MAPPA MUNDI

Bologna, 6 dicembre 1529

L’imperatore Carlo V e papa Clemente VII, reduci da una guerra devastante e dal Sacco di Roma, si incontrano a Bologna per suggellare la pace ritrovata. È l’apoteosi della pompa ufficiale che, della città gaudente per eccellenza, si nutre di fasti non solo protocollari.

L’ultima incoronazione, o l’Impero a Bologna

di Gianni Guadalupi

Basilico. Uno sguardo lento

Flaminio Gualdoni

n. 23 gennaio-febbraio 2008

I diari di lavoro di Ferruccio Ferrazzi

Gianluigi Colalucci

n. 21 ottobre 2007

Tomar dei Templari

Franco Cardini

n. 19 giugno 2007

Il nudo & i libertini

Pascal Lainé

n. 17 febbraio - marzo 2007

Cento anni di Van Cleef & Arpels

Daniela Mascetti

n. 16 dicembre-gennaio 2006

Tra Picasso e Velazquez

Francisco Calvo Serraller

n. 15 ottobre-novembre 2006

Gli sfarzosi eventi di quel giorno e dei mesi seguenti furono poi commemorati da artisti del tardo Rinascimento in grandi affreschi, come a Bologna nel Collegio di San Clemente da un seguace di Carracci, a Verona in Palazzo Ridolfi dal Brusasorci, o a Firenze in Palazzo Vecchio dal Vasari.

Tuttavia la prima rappresentazione del corteo fu eseguita da Nicolaus Hogenberg (1500 circa-prima del 1539) in quaranta tavole incise in quello stesso anno, e se ne possono individuare almeno sette edizioni.

Le stampe qui riprodotte sono state colorate a mano e sono conservate presso una collezione privata.

Nel maggio 1527 la Cristianità occidentale, già lacerata dal conflitto sempre più acceso fra cattolici e protestanti, è sconvolta da una notizia che fa rapidamente il giro d’Europa, suscitando l’incredulo orrore degli uni e la malcelata soddisfazione degli altri. La città di Roma, la capitale della Fede, la santa, l’apostolica, è stata assalita e presa da un esercito imperiale composto da manigoldi tedeschi, spagnoli e italiani, e sottoposta a un sacco degno delle invasioni barbariche. Il papa stesso, Clemente VII Medici, è scampato per un soffio riuscendo a rifugiarsi in Castel Sant’Angelo, dov’è chiuso al sicuro ma praticamente prigioniero, impossibilitato a lasciare l’Urbe in preda alla soldataglia. È l’episodio più tragico e clamoroso del lungo duello tra il re di Francia Francesco I e Carlo V, re di Spagna e sovrano del Sacro Romano Impero, per il possesso della penisola italiana.

In quel conflitto il pontefice si è schierato dalla parte sbagliata nel momento sbagliato, con i francesi perdenti; e dopo aver pagato l’errore con la devastazione di Roma, è costretto a concludere con l’imperatore la pace di Barcellona nel giugno 1529. Una pace che sancisce definitivamente la supremazia spagnola sull’Italia, un trionfo per Carlo V. Il quale intende ora goderne una sanzione ufficiale e spettacolare facendosi incoronare dal sommo pontefice come i suoi predecessori; alla fine di luglio si imbarca nella capitale catalana e, dopo una lenta peregrinazione per la Lombardia ormai sua, entra il 6 dicembre a Bologna, dove deve svolgersi la cerimonia e dove già l’aspetta Clemente VII.

Carlo è un giovanottone trentenne, un pallido fiammingo dagli occhi azzurri, la chioma color del miele tagliata all’altezza delle orecchie come nei busti imperiali romani e coperta da una berretta di velluto nero, una folta barba che tenta inutilmente di nascondere l’ereditaria bazza asburgica, ossia la mascella inferiore “tanta larga e tanto lunga”, notomizza l’ambasciatore veneziano, “che non pare naturale di quel corpo ma posticcia, onde avviene che non può chiudendo la bocca congiungere li denti inferiori con li superiori, ma gli rimane spatio della grossezza di un dente, onde nel parlare, maxime nel finire della clausola, balbutisce qualche parola, la quale spesso non s’intende molto bene”. E un più conciso cronista bolognese nota che il sovrano è “più appariscente a cavalo che a pe’”; però “piacque all’universale”. Forse anche perché il corteo imperiale è aperto dall’elemosiniere che lancia manate di scudi a destra e a manca alla folla che grida “imperio imperio” accapigliandosi per raccogliere le monete, mentre suonano a distesa le campane di tutte le chiese accompagnate da pifferi, flauti, tamburi e cannonate. Passano picchieri, lanzonieri, saccomanni e archibugieri spagnoli, borgognoni e napoletani, passa l’artiglieria, basilischi, mezzi basilischi, falconetti, colubrine; passano principi tedeschi e cupi Grandi di Spagna, non troppo felici di essere venuti in quell’Italia di veleni e di pugnali, passa finalmente Sua Maestà Imperiale, e l’interminabile sfilata dilaga come un fiume in piena nella piazza antistante San Petronio, dove su un palco il papa aspetta, tutto di bianco vestito. Clemente VII, al secolo Giulio de’ Medici, definito dai suoi concittadini fiorentini “maestro d’ogni scaltrezza”, è un pingue cinquantenne dall’occhio destro un po’ losco che gli dà, dicono i testimoni, uno sguardo penetrante.

Sale sul palco l’imperatore, e comincia una gran pantomima: Sua Maestà s’inginocchia davanti a Sua Santità per baciargli la pantofola, e il pontefice tenta inutilmente di farlo rialzare, fino a quando Carlo tutto riluttante acconsente e passa allora a baciargli la mano; poi Clemente cerca di concludere il teatrino con un bacio sulla guancia, ma non è finita, l’altro si toglie con gesto vistoso la berretta, ma no, prega il papa, se la rimetta in capo, non sia mai, si schermisce l’imperatore, e i due commedianti coronano la scena con un gran finale scendendo mano nella mano tra la folla impazzita che si sgola a urlare “imperio imperio”, con gran rabbia di Clemente che l’aveva proibito. “Ma non se potette tenir che non lo cridassero a piena voce in le orecchie proprie di Sua Santità.” Poi, messa cantata in San Petronio, il monarca nel primo banco e dietro di lui gli ambasciatori di tutti gli stati d’Italia che si scazzottano per portarsi più vicino. “Uno di quelli de Genoa pigliò per li capeli lo archiepiscopo de Siena et lo tirava adrieto; uno altro di quelli de Siena pigliò per la barba quelo de Genoa che avea lo archiepiscopo per li capeli.” S’immischia anche quello di Ferrara e si sfiora una rissa generale; l’imperatore si volge e, con gesto maestoso, placa.

Le due somme potenze del mondo, spirituale e temporale, “il sole e la luna” dice un cronista, alloggiano nello stesso palazzo in appartamenti comunicanti, così possono incontrarsi in segreto. Buongustai entrambi, si scambiano doni gastronomici: fagiani, pavoni, pollastri, beccafichi, salami, formaggi, olio, vino. Fan danari i mercanti bolognesi, con quelle migliaia di persone convenute in città, dove “hormai è la maggior confusion del mundo”, mentre la gente comune si lagna perché “ogni cosa è incarita li doi terzi”.

E c’è di peggio, perché i soldati della scorta imperiale non sono certo stinchi di santo. Entrano nelle botteghe, arraffano, e quando pagano, se pagano, “pagano le corna e mangiansi el bue”. I peggiori sono i tedeschi luterani, e gli spagnoli così pieni di superbia che “pur nel celebrare la messa vogliono l’ostie più grandi di quelle che s’usano in Italia”. La pazienza dei bolognesi ha un limite, e ogni tanto sotto i portici, allo spuntar del giorno, si trova qualche morto ammazzato.

Altra piaga, le prostitute, calate su Bologna come uno sciame di cavallette. “Oltre le centinare

di putane che conduseno gli spagnoli, ne sono sopragionte tante et tante ancora, de Romagna, ferrarese, mantoane, modenese, a dozene, a caretate, ce n’è più che frati a Venezia, filosofi in Grecia, cerusici in Francia, stufe in Alemagna e soldati in guerra.” Mancano le romane, perché papa Clemente partendo ha intimato loro di non uscire di città per tre mesi, pena la pubblica flagellazione.

E da Mantova arriva la marchesa Isabella d’Este, portandosi dietro uno sciame di donzelle bellissime, “gioiose e mostose”, una squadra volante di lucciole che s’infilano allegramente nei letti dell’imperiale sèguito a carpir segreti, ad annodare trame, a conquistare simpatie; perché Isabella vuole che Carlo promuova

il suo marchesato a ducato, e infatti ci riuscirà. Ma le sue agenti erotiche esagerano, suscitano troppe brame,

e un bel mattino Bologna si sveglia sparsa di cadaveri: diciotto, tutti spagnoli. Il giorno dopo la marchesa riparte in gran fretta per Mantova con le sue vezzose tentatrici, ancora tutta sbigottita, esclamando “Ostreghe!”, suo intercalare preferito.

Passano le settimane e i mesi, e la città invece di sgravarsi di tanti ospiti ne vede arrivare da ogni parte, da tutta Italia, dalla Germania, dalle Fiandre, dalla Spagna; mai “tanti signori, tanti grandi homini sono stati insieme veduti altra fiata”. Anche tagliagole, tagliaborse e malandrini d’ogni risma, infilatisi in quell’affollamento come topi nel formaggio.

E finalmente viene il giorno fissato per la cerimonia dell’incoronazione: 22 febbraio 1530, san Mattia. È il corteo che vediamo sfilare in queste pagine, fitto di picche e alabarde, di piviali e dalmatiche, di bandiere e mitre dorate, di cappe e d’ermellini. Due corone vengono posate sul capo di Carlo in San Petronio: quella di ferro del Regno d’Italia fatta venire da Monza e allargata in fretta perché troppo piccola, quella d’oro del Sacro Romano Impero. Si proclama, volenterosamente e un po’ ipocritamente, la pace universale; poi si passa al gran banchetto. Deve godere anche il popolo, e Bologna la Grassa non smentisce la sua fama. In mezzo alla piazza “fu dato a bottino un bove integro con la testa et corna lunghissime e dentro vi era un castrato e dentro il castrato galline, capponi, starne, fagiani, pizoni, lepri, tordi et animali pure interi; e poiché niuno lo poteva voltar, avevano congegnato certi argani et con quelli el voltavano li lanzi che li stavano atorno chi a dar foco, chi a far una cosa et chi una altra; et molti che non si poteano acostar mangiavano del pan a quel sapor et molti che vi erano appresso tenivano il pan aciò li gozasse il grasso e poi lo magnavan. Il papa e tutti i reverendissimi se la rideva molto et era cosa da ridere assai”. Sua Maestà Imperiale, che per osservanza alle regole del cerimoniale mangiava da solo, “gustò un poco di questo spasso per essere la tavola sua per mezo a una finestra”.

Nel pomeriggio, in San Domenico, l’imperatore “fece un’infinità di cavalieri dandoli di spada sopra la spala” e provocando una tale calca di candidati al cavalierato che rischiò di finire soffocato. “No puedo más”, non ne posso più, esclamò a un certo punto; e per liberarsi alzò la spada, la roteò sopra la folla e disse: “Todos, todos caballeros!”, promuovendo, commenta acido il cronista che forse non era riuscito a sgusciare dentro la gran ressa, anche “una frota de stafieri” oltre ai gentiluomini.

Di quel soggiorno di quattro mesi, terminato di lì a pochi giorni, a noi posteri rimane questa policroma processione e il ritratto di Carlo V dipinto da Tiziano, accorso anche lui a Bologna. All’imperatore tutto quel trambusto in suo onore non sembra aver lasciato un gran ricordo; nelle sue memorie, dettate nel 1550 al cameriere Guillaume van Male, cita appena l’incoronazione e si sofferma invece sui suoi problemi di salute: “A Bologna Sua Maestà – parlava di sé in terza persona, come Giulio Cesare – soffrì il suo secondo attacco di gotta”. Per forza, con quello che mangiava: dieci portate a pasto, tutte di carne, mai verdura, mai frutta, mai una minestra, del pane solo la crosta. Un appetito imperiale, un menu da ghiottone fiammingo sedutosi a tavola nella Bengodi felsinea. Avrà mai gustato tortellini e lasagne, quel vorace carnivoro? Scrivendo al Senato dopo aver visto all’opera le mascelle cesaree, l’ambasciatore veneziano avvertiva: “Communemente si giudica che l’habbi a viver poco”. Campò 58 anni, divorando cinghiali interi, e scrivendo lettere stizzite al suo pizzicagnolo di Gand, protestando per un barile di aringhe andate a male.