L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

Stile Arte (2006-2011) Anno 14 Numero 130 gennaio - febbraio 2010

La materia ha mille anime

Fiorella Tacca

Intervista a Fabrizio Plessi

Approfondimenti d'arte e di storia della cultura per “leggere le opere”dell’arte italiana ed europea

SCOPERTE: Caravaggio dipingeva in una tomba utilizzando polvere di mummia 7

CONTEMPORANEA: Plessi, la materia ha mille anime 10

SETTECENTO: Bortoloni, l’affresco grande come un campo di calcio 15

ENIGMI D’ARTE: Barocci e la gatta sul quadro che scotta 16

ICONOGRAFIA: Lo specchio di Paolo e Francesca 18

NOVECENTO: Paesaggio, gli esploratori solitari 22

NOVECENTO: Sutherland il delatore 26

ICONOGRAFIA: Chi lavora va all’inferno 30

TRUFFE D’ARTE: Sono immortale, la prova nel ritratto di Tiziano 33

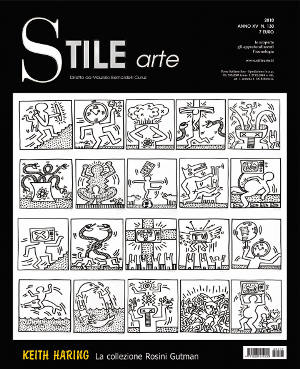

LA COPERTINA: Haring il grande 34

CINEMA & ARTE: Warhol, il volto è una lattina 38

CINQUECENTO: Il fiasco di Palladio 42

ICONOGRAFIA: Assassinio al pascolo 47

NOVECENTO: Annigoni, a tu per tu con la storia 48

ICONOGRAFIA: Quel quadro? Fucilatelo 52

CONTEMPORANEA: Di Stasio, l’artista che spara petali di rosa 55

CINQUECENTO: Pontormo, effetto notte 58

CONTEMPORANEA: Trombini, la consolazione della luce 62

LIBRI: Trecento secoli d’arte 63

TECNICHE: Le incredibili manie dei pittori tonali 64

ARTE & LETTERATURA: C’è una balena sulla tela 66

SCULTURA: Il giardino di marmo 70

L’AGENDA DELLE MOSTRE 72

ART FOOD: Il broccolo trionfante 75

PITTURA & SOCIETA’: Porno-dive alla finestra 76

ARTE & EROS: Dalí sex show 79

Quel nazista di Topolino

Enrico Giustacchini

n. 135 febbraio-marzo 2011

Abito, divina scultura

Alessandra Troncana

n. 134 ottobre-novembre 2010

La tela armonica

Enrico Giustacchini

n. 133 luglio-settembre 2010

La dolce vita delle cose morte

Enrico Giustacchini

n. 132 maggio-giugno 2010

Russolo, se l'orchestra ulula e rimbomba

Enrico Raggi

n. 129 novembre-dicembre 2009

Dennis Oppenheim, il corpo del mondo

Enrico Giustacchini

n. 128 settembre-ottobre 2009

Stile incontra Fabrizio Plessi nello studio veneziano del grande maestro.

Il suo percorso creativo è contrassegnato dalla volontà di elaborare un linguaggio che unisca natura e tecnologia.

Dai fiumi tagliati con la sega ai televisori spenti di Colonia, dalla memorabile Roma di Kassel al recente Mare Verticale, una carriera di successi in ogni parte del mondo. E tanti programmi per il futuro...

A quarant’anni dai suoi progetti-sberleffo dedicati a Venezia, la mente torna alle gigantesche spugne rosa calate nei punti strategici della città per assorbire l’acqua superflua. Versione italiana della Pop art americana, del new-dada o del neo-surrealismo magrittiano?

Direi un po’ tutti insieme. Il clima di quei tempi era caratterizzato da una grande libertà creativa. Da ragazzo ho lasciato l’Emilia per venire a studiare a Venezia, e questa città mobile, acquatica, mi ha influenzato parecchio. Ho pensato subito di utilizzare l’acqua come elemento guida del mio lavoro. Mai però un’acqua “naturalistica”, un’acqua consolatoria, ma un’acqua che facesse pensare. Scelsi la provocazione mentale, meccanismo che mi interessava moltissimo: io che tagliavo o inchiodavo fiumi e laghi, e altre pazzie del genere. Producevo tanti flash al magnesio che andavano a illuminare zone buie e segrete della nostra percezione.

Quando ho “segato” la Schelda ad Anversa ho dovuto domandare il permesso alla casa reale belga. La Real Marina mi ha fornito tutto il necessario, un’imbarcazione e marinai per trainare me, su un canottino, che con una sega da falegname tagliavo l’acqua. Alla fine, arrivato sull’altra sponda, ho svolto un’inchiesta chiedendo alla popolazione se preferisse il fiume prima, oppure dopo. All’86% piaceva di più prima. La borghesia era talmente tradizionale, talmente legata al passato, che in fondo anche un gesto così, che non lasciava alcun segno, poteva disturbarla. Il mio lavoro non andava visto solo come un atto estetico, ma andava letto in un senso molto più profondo, sociologico. Noi viviamo di luoghi comuni, di banalità del quotidiano. Smuovere la mentalità delle persone è un’attività che un artista, secondo me, deve esercitare.

L’arte in quegli anni è anche povera, minimale, concettuale. Quali esperienze hanno corroborato il rigore della selezione iconografica e materica plessiana?

Io sono stato molto precoce. Al Liceo artistico e poi all’Accademia ero già una piccola star. Qui c’era la Biennale, c’era Peggy Guggenheim che mi accoglieva come un ragazzino, quasi come un bambino, c’era Edmondo Bacci, uno spazialista, che si era preso cura di me e mi introduceva nei luoghi più straordinari dell’arte. A Venezia ho potuto conoscere i miti del Novecento e fare numerose esperienze.

Considero l’avvento dell’Arte povera un “abbaglio” culturale positivo e interessantissimo. La Pop art stava passando, e io capivo che il mio futuro non sarebbero stati le spugne e i rubinetti. Capivo che i materiali poveri potevano essere un veicolo trainante. Se - e questo è il punto - manipolati e assemblati alla tecnologia. Cosa che in quel momento nessuno aveva pensato. Ma, devo dire, i lavori di Merz, Kounellis, Penone sono stati per me illuminanti.

Quali sono state le sue scelte rispetto a Fluxus, che pure ha utilizzato largamente il video e il sonoro?

A differenza di Fluxus, la mia grande scommessa è stata quella di congiungere due mondi: la tecnologia e la natura. Non ho lavorato solo sulla tecnologia. Ho cercato di unire i materiali dell’Arte povera tipicamente italiani, la pietra, il ferro, il legno, il carbone, la paglia, il sacco, con il cangiante elettronico. Certo, il cangiante elettronico allora era assai meno cangiante di adesso, la televisione era in bianco e nero. La mia prima mostra importante in Germania, al Lenbachhaus di Monaco nel ’74, è stata accolta a braccia aperte proprio perché i tedeschi sono sensibili a questo legame arte-natura, arte-tecnologia. E anche perché il mio è un lavoro molto duro, molto concettuale.

Come mai un artista di assoluto rilievo internazionale come lei, che ha al suo attivo mostre nei maggiori musei del mondo, in Italia è forse meno noto che all’estero?

La critica italiana è sempre stata orientata a dogmatizzare situazioni. Io non rientravo in nessuna di tali situazioni. In Italia i “padrini” dell’arte, anche bravi, si accaparravano cinque, sei, dieci artisti e li portavano avanti. Celant, ad esempio, non ha mai voluto occuparsi del mio lavoro perché pensava, erroneamente, che la televisione fosse un simbolo della ricchezza, che non potesse essere un materiale povero; quando oggi, se io penso a un simbolo della povertà mondiale, penso proprio alla televisione. Non c’è cumulo di macerie, luogo diseredato al mondo, senza un’antenna televisiva. Quando avevo vent’anni i critici dicevano che ero geniale, poi tutti si sono disinteressati perché non guadagnavano nulla appoggiando me. Il motivo è che già allora io volevo esporre nei musei più importanti del mondo. Io vendevo quattro, cinque opere a grandi musei e vivevo benissimo.

Gli anni Ottanta sono per lei particolarmente prolifici e innovativi. La sua prima grande antologica in Italia, Video Going, spiazza il pubblico con opere di notevole impatto emotivo, in bilico tra archeologia e fantascienza.

Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta la mia possibilità di utilizzare nuove tecnologie era cresciuta enormemente. Video Going, alla Rotonda della Besana di Milano, è stata la prima mostra di videoinstallazioni nel nostro Paese. Il termine videoinstallazione l’ho coniato io, contro il parere di Gillo Dorfles, grande amico e grande uomo, il quale in un dibattito ufficiale mi disse che era una parola da elettrauto, inusabile nel mondo dell’arte.

Per la mostra Video-Skulptur di Colonia ho poi fatto Materia Prima, che giudico una delle installazioni più significative degli anni Ottanta. C’erano Nam June Paik, Gary Hill, altri artisti importanti. Ognuno di noi aveva una grande sala. Io ho pensato che i miei colleghi avrebbero creato un ambiente buio o semibuio, con il sonoro, le immagini… Allora, andando controcorrente, ho deciso di realizzare un pezzo veramente radicale, con venticinque televisori nuovi, bellissimi, tutti spenti, in mezzo a pietre grigie di Vicenza. Una specie di paesaggio neolitico, primordiale, rischiarato dall’alto da una luce abbagliante. E’ diventata subito una sala icona. Era l’unica sala silenziosa e illuminata, in mezzo a mille suoni e rumori. Era proprio l’antitecnologia. Staccando la tecnologia, ho fatto vedere la superficie del televisore come una materia antica.

Una materia che lei sembra affrontare, rispetto ad altri artisti, in modo sereno, positivo.

Io credo che la televisione, sia pure manipolata oggi in modo orribile, in Italia distrutta dagli operatori “ufficiali”, resti una delle invenzioni più straordinarie del nostro tempo. Il mio lavoro col video è molto positivo, perché è quasi biologico, quasi naturale; senza acredini, senza ansie.

Le sue videoinstallazioni sono immediatamente riconoscibili anche per il rapporto con la classicità - l’arco, la colonna - e con la lezione dell’illusionismo emiliano-veneto. Penso all’Armadio dell’architetto…

I rimandi sono soprattutto all’architettura, che amo moltissimo. Vivo a Venezia, dove c’è un’architettura eccezionale. Si nota anche qui, nel mio studio, quanto la spazialità sia per me importante. Io avrei voluto essere un grande architetto. Mi sarebbe piaciuto da morire. Oggi l’architetto, più dell’artista, è in una situazione favorevole. Gli architetti possono costruire i propri sogni, le proprie fantasie. La mia fortuna è stata quella di collaborare con tanti di loro, di tenere mostre in luoghi ideati da Arata Isozaki, da Renzo Piano, da Aldo Rossi.

Il rapporto con l’architettura è assai rilevante per la mia attività artistica. Il momento in cui mi diverto di più è quando entro in uno spazio dove devo esporre. Dieci, dodici minuti al massimo, e ho un’idea. Una regola mia è: mai competere con lo spazio. Ecco, vede là? Quella è Roma al Palais Lichtenstein di Vienna. Avevo una sala alta venti metri. Ho realizzato un’opera bassissima, sessanta centimetri da terra, che però dialogava perfettamente con il soffitto. Ora è al Guggenheim di New York.

Negli anni Novanta, lei si orienta verso una sempre maggiore monumentalità, un primitivismo narrativo alla Stonehenge arricchito e vivacizzato dalle nuove tecnologie: Liquid Time, Electronic Fall…

La notorietà vera è arrivata nell’87, con una Kassel giusta al momento giusto. Anche se una pessima rivistina da cortile scrisse che gli italiani invitati a Documenta 8 erano due, in realtà eravamo tre: Penone, Cucchi ed io. La mia installazione Roma, prodotta da Kassel, divenne molto famosa. Ciò mi ha permesso di avere a disposizione tutti i mezzi tecnologici che volevo e di realizzare grandi installazioni con cento, duecento televisori. Un bellissimo testo di Omar Calabrese definisce questo periodo come neobarocco. Ho dato sfogo alle frustrazioni di quando lavoravo con due o tre televisori in bianco e nero, scompagnati, davvero poveri. Da Kassel in poi, per una decina d’anni, ho potuto svolgere un’attività monumentale, magniloquente.

In Fez Fez, in Bombay Bombay compaiono nuovi materiali, nuovi colori. Quanto conta il viaggio per lei?

Io sono un viaggiatore di stampo ottocentesco. Un altro motivo per cui piaccio ai tedeschi. Durante i miei viaggi scatto migliaia di foto, eseguo disegni, raccolgo materiali, reperti, cose che mi interessano. Poi, nel bianco del mio studio, rielaboro il tutto facendolo diventare un'altra cosa, mai banalmente illustrativa. Ecco perché i titoli delle città sono doppi: Fez Fez, Bombay Bombay, appunto. Perché c’è la Bombay reale e la Bombay inventata da me. Guai se non viaggiassi, il viaggio dà forza alla mia opera.

Il terzo millennio si apre con la gigantesca stele tecnologica Mare Verticale, simbolo della 51.a Biennale di Venezia…

E’ una pugnalata al cuore, questa.

Cambio domanda?

No, no, mi dica.

A me, quella stele sembra un taglio di Fontana nel cielo.

Fontana è l’artista che amo di più al mondo. Ho avuto con lui un rapporto straordinario. E’ stato un grande uomo, per cui se qualcuno, anche soltanto lontanamente, paragona il mio lavoro a Fontana, mi rende felice. Perché ho parlato di pugnalata al cuore? Perché sarebbe stato giusto che quest’opera rimanesse a Venezia. Era la scultura tecnologica più importante in Italia. Ventidue metri sotto il mare e quarantaquattro sopra, era un faro sulla laguna. L’ottusità visiva l’ha sradicata da un luogo perfetto. E’ stata comprata dall’Ivam di Valencia.

Il terzo millennio prosegue con il fuoco, la lava, le barche rovesciate, la lotta degli elementi in Waterfire, allagamento e incendio a tempi alterni, e in Burning Fall per il Futurshow di Milano. Come organizza questi cantieri internazionali?

Il mio lavoro è organizzato come in una bottega del Quattrocento. Il primo passo è il sopralluogo, il momento più adrenalinico e creativo, in cui vedo lo spazio che accoglierà l’opera. Poi occorre risolvere il problema economico, e qui, devo dire, sono sempre stato fortunato nell’incontrare persone più pazze di me disposte a finanziare ogni mio progetto. Trovati i fondi, mi metto in questo studio, o nell’altro a Maiorca, e organizzo il mio pensiero. A volte trecento, anche quattrocento disegni su un’idea. Quindi arrivano i tecnici del suono, i tecnici del video, gli artigiani del legno, del ferro, della pietra, coordinati dai miei assistenti. Io controllo, e alla fine esce un soufflé perfetto.

Non è mai successo che ad un’inaugurazione qualcosa non funzionasse. Tutto dev’essere giusto, calibrato. A volte realizzare il pezzo è per me persino noioso. Perché l’ho già visto nella mia testa, per cui vederlo dal vero diventa quasi inutile. Quando è pronto, spesso io l’ho già superato, l’ho già “consumato”.

Tra le ultime mostre, in coincidenza con la Biennale, L’Anima dell’Acqua con Bill Viola. Nell’opera dell’americano l’interazione estetica corpo-acqua è fondamentale. Il corpo è invece assente nell’arte di Fabrizio Plessi. Ma non nei lavori per il teatro.

L’osservazione è giustissima e molto pertinente. Io mi sto dedicando al teatro proprio perché lì, finalmente, la mia opera viene contaminata dalla figura umana. Io ho una grande sensibilità verso la fisicità ma non posso, per ragioni di linguaggio, inserirla nel mio lavoro, che è fatto di acque, di venti, di lave. Solo a teatro, le mie installazioni vengono riscaldate dalla corporeità. Ecco perché il teatro mi dà felicità. Perché vedo una macchina scenica vissuta all’interno di uno spazio in cui ci sono persone che parlano, che respirano, che si muovono. Questa è forse la rivincita della mia opera verso la fisicità che, in effetti, a volte mi manca.

Con quali teatri sta collaborando?

Con il Teatro Goldoni per un Vestire gli ignudi in forma di “reality show”, con Luca De Fusco. Quindi andrò a Roma per uno spettacolo di danza insieme a McGregor, infine al San Carlo di Napoli con un bravissimo Massimo Ranieri nel ruolo di Mackie Messer. Ogni anno preparo uno o due pezzi, anche come pausa di riflessione. Non voglio essere un artista ossessionato da me stesso.

Dove vedremo le sue prossime installazioni?

La notizia più importante, che nessuno sa ancora, è il grande museo che si sta costruendo per me al Brennero e che si inaugurerà a settembre. Sarà la prima immagine architettonica che uno straniero incontrerà entrando in Italia. Si chiama Plessi Museum Café. Ho disegnato il bar, il ristorante, il bookshop, la biblioteca. Ospiterà una decina di sculture e la gigantesca installazione che ho realizzato per l’Expo 2000 di Hannover, lunga più di trenta metri, una specie di paesaggio alpino elettronico con pista di accesso per disabili. Ho voluto che l’ingresso fosse gratuito, perché trovo giusto offrire un servizio culturale nella prima sosta di questo tipo al mondo. In un ambiente rilassato, unico, elegantissimo. Mi sembra un sogno, un piccolo miracolo italiano.