Esiste un’arte del Sessantotto? Esistono cioè fenomeni artistici considerabili, senza troppe forzature, parte integrate di quella costellazione internazionale di protagonisti ed eventi che va sotto il nome di Sessantotto oppure è lecito parlare soltanto – ma meno ambiziosamente - in termini di influssi del Sessantotto sull’arte, concludendo così che tale movimento lambisce i territori dell’arte, ma non ne genera alcuna?

Si tratta di un quesito di fronte al quale è peraltro arduo resistere alla tentazione di porsene un altro, ancora più a monte, sul che cos’è, innanzi tutto, il Sessantotto stesso, dato che, in quanto prodotto comunque di forze sociali e culturali plurali, e suscettibile di ancor più numerose e spesso contrastanti letture, racchiudere in un’unica frase la sua essenza risulta necessariamente un’operazione complessa e destinata ad un certo quid di approssimazione, tanto che forse si restituirebbe una nozione più aderente alla storia già solo cominciando a parlare dei Sessantotto.( 1 )

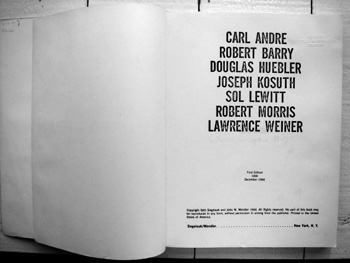

Al Sessantotto o ad alcuni suoi aspetti sono ricondotti di frequente, con appigli quasi mai privi di fondamento, varie tendenze artistiche del dopoguerra: dall’arte concettuale – per le sue propensioni smaterializzanti che, malgrado la pur documentatissima confutazione condotta da Alexander Alberro ( 2 ), trovano nelle dichiarazioni degli stessi protagonisti una conferma del loro implicare la “resistenza alla commercializzazione” ( 3 ) – all’arte povera – la cui peculiare regressione ad una dimensione prelinguistica appare non peregrinamente raffrontabile alle accezioni più anticonsumiste ed antisviluppiste del Sessantotto ( 4 ) -; dalla critica istituzionale – in quanto improntata ad una “poetica del sospetto”, una volontà di additare i fondamenti convenzionali, e quindi ideologici, e non naturali dei contesti nei quali l’arte si esplica, e dunque assai in consonanza con le attitudini di contestazione radicale del sistema di valori borghese tipiche del Sessantotto - alle mostre che in quegli stessi anni cura Harald Szeemann, la cui

Live in your head: when attitudes Become Form. Works – Concepts – Processes – Situations – Informations (1969) è considerata da Hans-Joachim Müller addirittura l’unico autentico riflesso del Sessantotto nel mondo dell’arte. ( 5 )

Ma, nella migliore delle ipotesi, parliamo appunto - in quest’ultimo caso, così come in quelli precedenti - di meri riverberi secondari e giammai di un’arte come territorio in cui il Sessantotto si esprime primariamente.

Un’arte più propriamente del Sessantotto potrebbe essere piuttosto riconosciuta in tutti quei fenomeni che mi piace definire “prop” e che si sviluppano intorno a quel fatidico anno tanto negli Stati Uniti – Art Workers’ Coailition (AWC), Guerrilla Art Action Group (GAAG)… ( 6 ) - quanto in Europa – il caso emblematico dell’Atelier Populaire –, con numerosi e interessanti casi in Italia – i gruppi torinesi animati da Piero Gilardi, il milanese Collettivo Autonomo Pittori di Porta Ticinese, i gruppi campani di Prop-Art ( 7 )… -, talvolta anche molto diversi eppure accomunati dal proposito di utilizzare gli strumenti specifici dell’arte per comunicare ed agire politicamente, secondo modalità che oggi etichetteremmo più o meno come “arte attivista”.

Eppure questa soluzione - apparentemente l’immagine di un’arte “sessantottina” più efficace che possa concepirsi - rischia di lasciare in ombra proprio l’accezione più originale – ed anche storicamente preponderante – del Sessantotto, quella che testimonia della sua radicalità realmente epocale.

Quella di un pensiero – ed una prassi – che non vuole semplicemente riempire di nuovi contenuti le categorie separate della sfera borghese – e tra esse va annoverata tanto l’arte quanto la politica -, bensì far collassare tali categorie, per approdare appunto ad una unità originaria, negata dalla divisione del lavoro, aspetto che invece all’epoca la linea ufficiale della sinistra parlamentare – ed anche quella di parte della sinistra extraparlamentare – non mette sostanzialmente in discussione, malgrado una chiara critica in tal senso sia già presente negli scritti marxiani.

In tale ottica è interessante osservare come uno dei presupposti del Sessantotto possa essere individuato nelle avanguardie storiche, ed in particolare nelle attitudini antiartistiche del Dada zurighese e nella tensione alla ricostruzione del mondo sulla base del meraviglioso tipica del surrealismo, che trovano più tardi una sorta di sintesi nella parabola dell’Internazionale Situazionista (I.S.), la cui storia - guarda caso - risulta strettamente intrecciata alle vicende del maggio parigino, mentre la sua teoria ha riconosciuto in tali vicende la sua prima realizzazione. ( 8 )

Se dunque la teoria sull’arte più prossima alla logica sessantottina è quella elaborata dall’I.S. – in particolare da Guy Debord ma senza dimenticare l’apporto di altri personaggi come Raoul Vaneigem -, per il quale l’arte va soppressa onde essere realizzata, ovvero

soppressa in quanto istituzione autonoma ma realizzata nella vita quotidiana, mi pare che l’arte più propria del Sessantotto – o forse piuttosto l’unica arte possibile per il Sessantotto - non possa che corrispondere a fenomeni che non esistono come arte “allo stato puro”, per così dire, e che tutt’oggi non solo restano fondamentalmente estranei al “recupero” delle istituzioni museali, ma anche alla storiografia dell’arte – ed in entrambi i casi, specie nel primo, non è affatto detto che sia un male -, paradossalmente confermando ma insieme - e forse ancor più - smentendo la tesi per cui anche l’arte più ostile al sistema dell’arte rientra comunque nei suoi confini.

Gli autentici collettivi “artistici” del Sessantotto sono dunque da considerarsi le varie diramazioni dei movimenti provos ed hippies, i Kabouters olandesi, i Gammler tedeschi e tutti quei casi – molti dei quali magari ancora in attesa di essere portati alla luce o forse persi per sempre – che pure dimostrano affinità con le tendenze che per comodità ho chiamato “prop”, ma si differenziano da queste per il loro non risolvere il loro operare artistico – o, se si preferisce, la loro attitudine creativa – unicamente in azioni dimostrative e comunicative – peraltro spesso di grande fascino evocativo e di grande interesse linguistico e senza nulla da invidiare non solo a quelle dei gruppi “prop” ma neanche agli happening di Allan Kaprow o alle performance di Fluxus -, ma di dissolverlo – sia pure non senza difficoltà e contraddizioni - nella costruzione di modalità di vita radicalmente rinnovate, in profonda antitesi rispetto costrizioni della razionalità strumentale del capitalismo.

Se cioè, in altre parole, i gruppi “prop” si pensano prettamente quale braccio artistico di un movimento politico fatto di tante membra, i gruppi miranti alla diretta trasformazione della vita non si ritengono parti di un movimento più ampio, bensì quale totalità che supera la politica e l’arte come entità separate nella società borghese offrendo loro un compimento pieno e non alienato.

Approdati a questa conclusione siamo ora in grado di domandarci se il nostro presente – e l’arte del nostro presente - ha voglia di ’68 o meno… La mia opinione in merito è tutt’altro che netta ed unilaterale, ma non per questo debole e nebulosa.

Essa riflette cioè, come è giusto che sia, tutte le antinomie e le incertezze di un tempo che passerà probabilmente alla storia più come una transizione tra due epoche differenti che come il pieno di una determinata epoca.

Se i movimenti degli anni sessanta – e settanta – contestano il sistema innanzi tutto perché, come osserva il situazionista belga Raoul Vaneigem, «noi non vogliamo vivere in un mondo nel quale la garanzia di non morire di fame si scambia contro il rischio di morire di noia» ( 9 ), oggi nella società occidentale sembra stia lentamente ma costantemente venendo meno proprio questa garanzia - per tanto tempo creduta un punto di non ritorno -, senza che per questo si sia cessato di pagare il suo prezzo, benché la prospettiva della fame appaia effettivamente in grado di relegare la minaccia della noia in secondo piano.

Eppure, dato che la tendenza generale – anche riferendoci esclusivamente alle fasce più giovani e persino se restringiamo il campo a quei fermenti che pure si presentano come in lotta per un’alternativa – sembra parlare più di una nostalgia, magari inconsapevole, del vecchio mondo che del coraggio di pensare ad un suo rovesciamento radicale - benché negli ultimi anni non manchino di implementarsi confortanti episodi che si muovono piuttosto in tal senso -, ci si sente indotti a concludere che, a differenza di quanto forse sarebbe più lecito attendersi, la noia si riveli, almeno per ora, un input assai più forte della fame.

Il raffronto tra quegli anni ed oggi ci pone, a ben vedere, di fronte a paradossi non indifferenti: allora il welfare è, con buone ragioni, considerato un ammortizzatore del dissenso con il quale le burocrazie sindacali sviliscono gli obiettivi ben più avanzati delle lotte di massa, mentre oggi spesso e volentieri i movimenti evocano un nuovo welfare dopo oltre trent’anni di taglieggiamenti; allora le istituzioni possiedono ancora una ingombrante autorevolezza morale che viene appunto rifiutata nei suoi stessi presupposti, mentre oggi che, come recita una canzone recente dei 99 Posse, «sono istituzioni che si vilipendono da sé» i movimenti si rivelano di fatto gli autentici difensori della loro autorevolezza perduta; allora si voleva il

superamento dell’arte, la fine della figura dell’artista come creatore specializzato di merci di lusso, mentre oggi i movimenti dei lavoratori dell’arte e della cultura lottano per ottenere riconoscimenti giuridici ed economici.

Non di meno con tali istanze evidentemente riformiste, ancora maggioritarie, convivono magari negli stessi contesti e negli stessi gruppi – e persino negli stessi individui, me compreso probabilmente – pulsioni di segno differente che aprono a tempi più dilatati ed ipotetici, ma anche indubbiamente ad un più ampio respiro intellettuale, morale e emozionale.

Non si tratta naturalmente di pensare ad una mera riedizione del Sessantotto e dintorni – ed anzi guai se così fosse! -, bensì di apprendere e praticare la sua lezione di libertà ed autonomia, di trovare finalmente il coraggio – operazione che in teoria dovrebbe risultare più facile a fronte delle macerie di un mondo; ma sta di fatto che non è mai semplice ammettere a se stessi che di macerie si tratta – di progettare liberamente le proprie esistenze, al di fuori della tirannia devastante – e devastatrice - dello sviluppo illimitato e nell’ottica di un nuovo, più saggio equilibrio tra facoltà razionali e proprietà naturali.

Tentando di affrontare più nel particolare il discorso dell’arte, si tratta di capire se la volontà di trasformare la pratica artistica in un mestiere consolidato e sicuro – voglia sempre più impotente comunque, dato che nel mondo dell’arte, come in tutta la società, la tendenza sembra essere quella per cui sempre più persone si impoveriscono sempre di più e sempre meno persone si arricchiscono sempre di più – prevale o meno su quella di vivere piuttosto un’esperienza imprevedibile, in cui la ricerca artistica si ponga una libertà di presupposti tale da non escludere il suo stesso trasformarsi, strada facendo, in qualcos’altro, in cui la sperimentazione non si riduca ad un problema di forme – o anche di oggetti e comportamenti – per poi retrocedere a beneficio di norme eteronome - quelle di dominio del mercato – al momento di porsi le questioni della fruizione e della distribuzione; sul desiderio di decostruire e confondere le categorie, onde perseguire nuovi orizzonti di senso, piuttosto che difenderle aprioristicamente come cani da guardia. Solo in quest’ultimo caso si può parlare, a mio parere, di “voglia di ‘68”.

1)

«Dobbiamo parlare di un ’68, fenomeno su scala planetaria, o di tanti diversi ’68, differenziati per paese, ma anche per città, e per strati e raggruppamenti sociali distinti?». Peppino Ortoleva,

I movimenti del 68 in Europa e in America, Editori Riuniti, Roma, 1998, p. 17.

2)

Questa la tesi di fondo di Alberro: «Tendenzialmente, i resoconti canonici sostengono che l’Arte Concettuale tentò di negare lo status commerciale dell’arte ma fallì nel suo intento. […] Tuttavia, l’idea che l’economia politica dell’Arte Concettuale cercasse di eliminare lo status commerciale dell’oggetto d’arte, anche se estremamente stimolante, è un mito. Quando il Concettualismo era al suo inizio, artisti e mercanti d’arte dovettero certamente affrontare il problema di come un collezionista avrebbe potuto acquistare e possedere un’opera, ma non ci fu un solo momento in cui non cercarono di commercializzare l’arte». Alexander Aberro,

Arte Concettuale e strategie pubblicitarie, trad. it., Johan & Levi Editore, Milano, 2011, p. 18.

3)

La tesi di Alberro entra infatti in contrasto con una dichiarazione di Joseph Kosuth, secondo il quale «L’arte concettuale è stata l’arte della guerra del Vietnam. Se l’arte dipende dal contesto, non può sfuggire il significato socio-politico» ed ancor più palesemente con una di Seith Siegelaub: «Dietro la cosiddetta dematerializzazione c’era la resistenza alla commercializzazione, nutrita dal contesto storico: la guerra del Vietnam e la messa in discussione del modello di vita americana». Cfr. Adachiara Zevi,

Arte USA del Novecento, Carocci Editore, Roma, 2000, pp. 190-191.

4)

«L’Arte Povera appare in questo senso interprete militante di una tradizione italiana, anzi più propriamente

antitaliana (un’antitalianità vista qui come componente ineliminabile dell’italianità stessa), vale a dire l’eredità francescana, quell’aspirazione a uno sguardo radicalmente diverso, a una potente inversione di valori (viene in mente

Rovesciare i propri occhi di Giuseppe Penone) in cui la povertà — come essenzialità, rigore, condivisione, mescolanza, rifiuto delle gerarchie, critica permanente del potere — rilegge la storia umana secondo l’asse di una rivoluzionaria esigenza di libertà e verità». Stefano Chiodi,

Politica dell’arte povera. Storia e attualità di un movimento italiano, in “Flash Art”, Milano, anno XLII, n. 275, aprile – maggio 2009, pp. 63-64.

5)

Hans-Joachim Müller,

Harald Szeemann. Exhibition Maker, HatjeCantz, Ostfildern-Ruit, 2006, p. 19

6)

Per una panoramica su tali gruppi cfr. Michela Gulia,

More than conceptual. Art in New York from 1965 to 1971, in “Arte e Critica”, Roma, anno XVIII, n. 68, pp. 58-59

7)

Sulla storia della Prop-Art cfr. Stefano Taccone,

La contestazione dell’arte. La pratica artistica verso la vita in area campana, Phoebus Edizioni, Casalnuovo di Napoli, 2013 ed in particolare il capitolo Arte di propaganda, pp. 53-80

8)

Cfr. Le commencement d'une époque, in

“Internationale Situationniste”, Paris, n. 12, septembre 1969, pp. 3-35; trad. it. in Internazionale Situazioniosta 1958-69, Nautilus, Torino, 1994

9)

Raoul Vaneigem, Trattato del saper vivere ad uso delle nuove generazioni, trad. it., Castelvecchi, Roma, 2006, p. 28.

Stefano Taccone (Napoli 1981) insegna Storia dell’arte contemporanea presso RUFA - Rome University of Fine Arts. Critico e curatore indipendente, ha al suo attivo numerose pubblicazioni, cataloghi e curatele di mostre personali e collettive. Dal 2007 collabora stabilmente con la rivista “Segno”. Nel 2010 apre il blog “Comincia adesso!”. Nel 2012 è tra i fondatori dello spazio indipendente Di.St.Urb (distretto di studi e relazioni urbane) di Scafati (Salerno). Tra le sue pubblicazioni Hans Haacke. Il contesto politico come materiale (Plectica, Salerno, 2010) e La contestazione dell’arte (Phoebus, Casalnuovo di Napoli, 2013)

Questo testo è parte del dibattito "Voglia di '68?" avviato da Ermanno Cristini sulle pagine di UnDo.Net, a cui stanno contribuendo artisti e curatori...

L'Attitudine di Nanà

La prima puntata con Ermanno Cristini (18/11/2013)

Azione e reazione

L'artista Chiara Pergola ci parla di "esprit d'escalier" ma anche di Azione e reazione... (06/12/2013)

Etant donnés

La terza puntata con la conversazione tra Alessandro Castiglioni e Jacopo Rinaldi (17/01/2014)

1968 o 2068?

La quarta puntata con Francesca Mangion (15/02/2014)

Che cosa è andato storto?

La quarta puntata con Lorenzo Baldi (7/03/2014)

Generazioni vittime di un equivoco

La quinta puntata con Andrea Naciarriti (10/04/2014)

Turbare il passato

La sesta puntata con Marcella Anglani (10/04/2014)

Questo testo in formato PDF da stampare

Questo testo in formato PDF da stampare

Questo testo in formato PDF da stampare

Questo testo in formato PDF da stampare