L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

KLAT (2010) Anno 1 Numero 2 primavera 2010

Konstantin Grcic

Valentina Ciuffi

Intervista

Interviews contemporary art design architecture

Interviste a:

Rosa Barba by Cecilia Alemani

Maurizio Cattelan by Caroline Corbetta

Lara Favaretto by Elena Bordignon

Michael Fliri by Francesca di Nardo

Martino Gamper by Laura Garbarino

Konstantin Grcic by Valentina Ciuffi

Jeffrey Inaba by Anna Lagorio

Sergio Vega by Luigi Fassi

Yael Bartana

Luigi Fassi

n. 4 autunno 2010

John Maeda

Hans Ulrich Obrist

n. 3 estate 2010

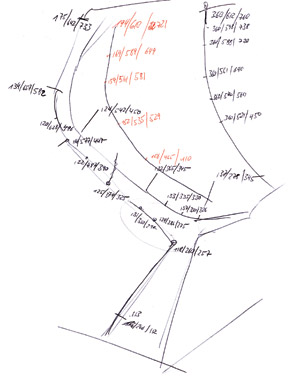

Photo: KGID

MYTO, 2007-2008.

Design per/for Plank Collezioni

MYTO, 2007-2008

Design per/for Plank Collezioni

Konstantin Grcic è uno dei volti più noti del design contemporaneo, letteralmente: la sua faccia – una bella faccia – si vede tanto, sui giornali e in rete. Da anni, guarda intrigante dietro il cerchio degli stessi occhiali, sorride sullo sfondo di una barba perfettamente incolta, sta dentro gesti fascinosi e naturali, di solito dentro una giacca, che ultimamente è lucida e nera. Ci parli, anche pochi minuti, e Konstantin Grcic è la cosa migliore che puoi scoprire dietro il fascino preciso di questa immagine: disponibilissimo, affabile, il tono di voce basso, parla lento per farsi capire (perché farsi capire è importante), pare sicuro di sé e timidissimo insieme. Nel suo studio di Monaco di Baviera, abbiamo conversato per ore: lunghe chiacchiere e l’impressione di chi sa perfettamente quanto vale. Ha piena consapevolezza del suo ruolo sulla scena del design contemporaneo, del suo meritato successo, ma non ha intenzione di dispensare grandi teorie al mondo. Sa un sacco di cose, ma lo mostra solo se capita. Pensa tantissimo, ma gli piace farlo soprattutto attraverso i suoi progetti, i suoi oggetti: da lì scaturisce il processo del suo pensiero. È bello ascoltarlo, preso nel racconto di idee dense e sfaccettate, magari riflessioni di anni, che ha subito voglia di riportare alle cose, ai fatti del mondo reale, quello che più gli preme.

Hai detto, in più di un’occasione, che ti piace fare design a partire dalle condizioni imposte dal committente del progetto. Mi spieghi meglio cosa intendi e quando te ne sei accorto?

Subito, fin dall’inizio, quando i miei clienti erano ancora i miei amici e quando le commissioni erano poche e per piccole cose. Mi è sempre piaciuta l’idea di lavorare partendo dalle esigenze e dalle limitazioni di chi mi aveva assegnato un compito. Quasi una condicio sine qua non. Ricordo precisamente di essermi sentito liberato alla fine del college: fare design diveniva reale, c’era un motivo vero per pensare a un progetto. Il tempo della scuola era fatto di idee per le quali era necessario immaginarsi tutto il contorno, inventare un contesto: un buon esercizio, certamente, ma non troppo nelle mie corde. Credo profondamente che il design, il mio per lo meno, abbia bisogno di un contesto reale fatto di confronti con le aziende, con le precise richieste dei clienti. Se fossi rimasto più a lungo in una dimensione astratta come quella del college, avrei immaginato e prodotto ben poco. Non sono uno che si sveglia con in testa l’immagine di una sedia, proprio quella, che deve realizzare a tutti costi. Il mio processo di pensiero viene innescato da una richiesta, dalla volontà o dalla possibilità di realizzare un progetto. Per questo la relazione con la committenza è fondamentale.

Dunque, dimmi di più dei tuoi rapporti con le aziende. Hai lavorato e lavori con alcuni dei più importanti brand del tuo settore: Muji, Authentics, ClassiCon, Moroso, Magis, Krups, Plank, Serafino Zani, Flos e altri ancora. Alcune relazioni durano da anni, altre si sono interrotte.

Se la relazione con le aziende ha un ruolo chiave per lo sviluppo del design, da sempre e per tutti, io la considero uno degli aspetti più stimolanti del mio lavoro: tutt’altro che mero business. Quando funziona, è un dialogo davvero fecondo, vuol dire perseguire un fine comune, condividere una passione. Senza che questo significhi essere sempre d’accordo. Le relazioni più forti e interessanti sono quelle in cui c’è frizione e attrito. Un’azienda come Magis, in tal senso, è un buon esempio. Eugenio Perazza, che ne è a capo, ha una personalità molto forte: è testardo e non è facile avere a che fare con lui, ma alla fine ne vale la pena. Liti e disaccordi costringono entrambe le parti a una maggior precisione e puntualità, a un confronto serrato, a un’opera di persuasione reciproca. Il successo di una relazione tra un’azienda e un designer si realizza quando si riesce a superare i contrasti rendendoli produttivi: più si approfondisce la conoscenza, più si ottengono risultati, più si riesce a rimanere vicini negli anni e nei cambiamenti. La storia del design è piena di buoni esempi: Magistretti per Cassina, Citterio per Vitra, Eames per Miller, Sottsass per Olivetti. Quando entro in relazione con un’azienda punto sempre a questo obiettivo, a costruire un rapporto duraturo: spesso ci riesco, a volte le incompatibilità si svelano in un secondo momento, mentre in alcuni casi è evidente fin da subito che non può funzionare. Con ClassiCon, per esempio, è andata bene per 10 anni, poi siamo cambiati e non ci siamo più capiti. Krups, invece, è uno dei pochi casi in cui ho avuto da subito un’impressione negativa, confermata da un rapporto degenerato quasi immediatamente, che sono contento di aver interrotto: non ho mai sentito da parte loro una volontà di confrontarsi e interagire, tutto era freddo e distaccato, inesistente.

E con Muji?

Muji è un caso particolare, interessante. Per cominciare, è innegabile la differenza tra la nostra cultura e quella giapponese: ci si apprezza reciprocamente e troviamo i modi per capirci, ma non è mai come quando si condivide un background culturale. Muji è molto diversa dalle altre aziende con cui lavoro: si autoracconta come un no-brand, ma è evidentemente un brand molto forte e l’individuo che si esprime creativamente all’interno di questo marchio non ha un’identità particolarmente visibile. Un prodotto Muji deve essere, innanzitutto, squisitamente Muji. Diversamente, Magis ha un’idea di che cosa deve essere un prodotto Magis, ma questo lascia spazio a molte più interpretazioni. Lavorare con Muji per me non è tanto disegnare cose, ma piuttosto dare opinioni: funziono come un dispensatore di consigli. Non uso la parola consulente perché è troppo legata all’idea di corporation e poco al modo di lavorare di Muji. Condivido questo ruolo, che considero privilegiato, con un ristretto gruppo di designer, tra i quali Jasper Morrison e Naoto Fukasawa. È come se stessimo costruendo una discussione, un dibattito attorno al lavoro di una grande azienda. Lavoro con Muji da 7 anni, ne sono nati pochissimi oggetti, ma un sacco di idee, dentro uno scambio fitto e produttivo. Mi piace anche perché trovo importante impegnare me, e il mio studio, in attività diverse. Mi piace anche spingermi verso cose nuove, che non ho mai fatto e che forse non so fare.

Le aziende hanno un ruolo fondamentale nel tuo lavoro. C’è qualche altro fattore che influenza in modo significativo il tuo design? Gli altri designer, gli utenti, i collezionisti, le arti figurative?

Gli utenti finali, quelli che comprano e usano i miei oggetti. La loro influenza, ovviamente, si gioca su piani molto diversi rispetto a quanto avviene con le aziende; non posso certamente confrontarmi con loro, ma provo sempre a immaginarmeli: costruisco piccole storie, quasi dei film, cerco di disegnarli, immagino la loro vita e i loro nomi, li identifico con qualcuno che conosco. Ci sono molti aspetti di questo processo che m’interessano. Non voglio mettermi a fare lo psicologo, ma le relazioni che gli esseri umani intrattengono con le cose sono davvero affascinanti, e gli oggetti, dal canto loro, costituiscono un formidabile osservatorio sociale sull’umanità. Se un oggetto di design probabilmente non può cambiare il nostro modo di agire, forse può gettare nuova luce su di esso. Prendiamo il caso di 360° (Magis, 2009, nda). Mentre disegnavo questa seduta da ufficio un po’ insolita, pensavo anche che avrebbe permesso ai suoi utilizzatori di riflettere sulle loro abitudini: come ci sediamo abitualmente? Perché scegliamo una posizione invece di un’altra? Cosa significa comodo? Forse è diverso per ciascuno di noi. Un altro esempio è Chaos (ClassiCon, 2001, nda), altra seduta atipica che ho disegnato un po’ di anni fa: in quel caso avevo chiesto ad alcuni passanti di entrare nel mio studio e provarla per capire come si sarebbero accomodati su un oggetto così poco familiare. Pezzi come questi nascono da domande che mi faccio sulla realtà e sulle nostre abitudini. È questo il mio approccio al design. Magari può apparire retorico, ma credo che il design abbia a che fare profondamente con la vita, le manie, i tic, gli aspetti ludici, comici, tragici del quotidiano, con le difficoltà di tutti i giorni. Avere a che fare con tutto ciò mi piace molto.

Design democratico, per tutti, o design d’avanguardia? Qual è la tua posizione, come si è evoluta negli anni? Dove collochi il tuo lavoro?

L’idea di democrazia è alla base dell’Industrial Design, è uno degli elementi fondanti. Ma sono certamente cambiati i modi in cui la centralità di questa idea viene interpretata: l’ipotesi di un prodotto di design che sia davvero per tutti è un po’ naïve oggi, addirittura povera: è un atteggiamento che peggiora le cose invece di migliorarle. Per soddisfare il motto “one size for everyone” si rischia di abbassare il livello, di scadere in un mainstream appiattito. Da studente, il mio sogno era lavorare per compagnie come Ikea, disegnare oggetti destinati a chiunque, ma poi ho capito che sarebbe stato difficile muovermi in questo modo: non credo si possa o si debba immaginare la sedia per tutti, credo che lavorare in nome di quest’idea – che in fondo considero una grande illusione – sia una sorta di compromesso. Cerco invece di puntare alla qualità di un prodotto che sia davvero pensato per qualcuno, sia pure per un gruppo ristretto: mi perderei nella ricerca di qualcosa che mira a tutti e forse non raggiunge nessuno. Un oggetto pensato per un utente ben identificato, col tempo, se funziona davvero, potrà conquistare un pubblico sempre più ampio. Faccio un esempio: la sedia Thonet. Ora è considerata un classico, ma quando fu disegnata era quasi l’espressione del pensiero di un pazzo: era pura avanguardia, appariva bizzarra agli occhi dei contemporanei. Altro esempio, più attuale: l’iPod. Quando è uscito era molto costoso, un oggetto di nicchia, per un’élite, ora si può dire che è per tutti. È vero che Apple ha pensato a delle versioni più economiche e accessibili, ma il suo successo deriva dal fatto che non è stato pensato per tutti. Ci si è concentrati su un design di grande qualità, su un’estetica ricercata, non necessariamente universale. L’altro giorno qualcuno mi ha spedito un nuovo iPod, un modello con una piccola camera incorporata, voleva che registrassi un breve video come contributo a un suo progetto. Spedirò il video e mi terrò l’iPod: da prodotto d’élite a gadget che trovi nella cassetta della posta... Tornando a me, ho capito che do il mio meglio quando lavoro per piccole compagnie e su progetti destinati a un gruppo ristretto, facendo sperimentazione: se valgono davvero, i progetti finiranno per avere un’influenza più diffusa, raggiungeranno altre fasce di mercato.

Sei diventato noto, nei primi anni Novanta, come esponente della cosiddetta “new simplicity”. Cosa pensi di questa definizione, era appropriata? Il tuo design si è allontanato molto da lì?

Comincio dicendo che oggi la parola complessità mi piace molto. I miei progetti iniziali erano semplici non solo perché avevo un sincero entusiasmo per la semplicità e la sua bellezza, ma anche per ragioni pratiche: ero agli inizi, il mio studio era piccolissimo, lavoravo per compagnie giovani, avevo pochi strumenti. La semplicità era anche il risultato dei mezzi di cui disponevo. Credo che anche il lavoro di Jasper Morrison – che ebbe grande influenza sul mio – dovesse il suo carattere di semplicità, almeno in parte, a limitazioni concrete. Ciò detto, ho un ricordo bellissimo di quel periodo, quello che facevo mi veniva naturale. Poi, nel giro di pochi anni, la semplicità è diventata cosa di tutti: non è facile fare oggetti semplici, ma forse è stato facile copiare la formula per riprodurli. A un certo punto, il Salone del Mobile era diventato noiosissimo, infestato di semplicità piatta e ordinaria. La semplicità aveva perso il suo charme e all’inizio mi sono sentito anche un po’ derubato del mio modo di fare design. Ma poi che fai, corri dietro a qualcosa che ti hanno rubato? Per me è stata un’occasione per fare altro: da lì ho iniziato a provare una forte attrazione per la complessità. Oggi, i miei progetti si possono dire complessi in riferimento al processo di realizzazione: lo sono le tecnologie per produrli e la sperimentazione che c’è dietro. Il risultato rimane comunque semplice, essenziale: Chair_ONE (Magis, 2004, nda), per esempio, continua a essere un oggetto semplice ai miei occhi, anche se so che molti non la vedono così. In ogni caso, anche la complessità del processo che ci sta dietro è relativa. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di oggetti di design, non di opere di architettura! Io un aeroporto non lo saprei mica progettare...

So che non ti piace parlare di uno stile per il tuo design, e che non ti piace parlare di stile in generale, ma c’è un fil rouge che tiene assieme i tuoi lavori?

A parte la semplicità (ride, nda...)? Seriamente, credo che i miei progetti, i miei oggetti, siano accomunati dal fatto di essere costruiti e non scolpiti. Cerco di spiegarmi meglio: sono strutture che crescono a partire da zero. Se dovessi visualizzare il mio modo di fare design, non penserei a un blocco (di legno, plastica o pietra) da cui si toglie materia per arrivare a una forma, ma a una struttura che cresce dal nulla. Non c’è nessun blocco preesistente da cui ricavare qualcosa, ci sono, piuttosto, tanti pezzi: ne prendo uno, poi un altro e un altro ancora, e da lì costruisco qualcosa, una struttura. Questo, credo, è il fil rouge che lega tutti i miei progetti.

Un Konstantin Grcic è comunque un Konstantin Grcic, e come tale è soggetto al fenomeno della copia. Cosa pensi di questo problema diffuso nel campo del design? So che hai tenuto una conferenza in proposito all’ultima edizione di Experimenta Design a Lisbona.

La prima cosa che penso è che mi stiano, che ci stiano derubando del tempo: tutto quello che ci mettiamo per sviluppare un progetto. Certo, chi copia ruba anche soldi e idee, ma la cosa che più mi irrita è che si faccia beffa del tempo che ho impiegato a elaborare un oggetto: lo prende, rapido, lo copia, ci mette un attimo, nessun rischio, nessuna creatività. Avviene da sempre e non so se ci sia un rimedio, di sicuro non c’è nessuna legge, nessun sistema di protezione legale che possa davvero impedirlo. Credo che l’unico modo per arginare il fenomeno della copia sia quello di rendere davvero riconoscibile l’originale. Perché ci sono quelli che copiano, ma anche quelli che comprano la copia: sanno che è una copia quando stanno per acquistarla? Ne dubito. Dovremmo cercare di diffondere una maggior conoscenza degli originali. L’iPod è di nuovo un buon esempio. Magari ci saranno delle copie da qualche parte, ma non penso che siano molte e che funzionino, ed è così perché tutti conoscono l’originale e vogliono quello: ecco l’unica vera forma di protezione. Alberto Perazza di Magis mi ha detto che ci sono più di 100 copie della Bombo Chair di Stefano Giovannoni. Chi conosce l’originale? Neanche chi fa la copia: chi ha fatto la 73esima ha probabilmente imitato la 69esima e non ha mai visto l’originale...

Pensi che un designer dovrebbe interessarsi anche alle strategie di mercato legate alla vendita dei suoi prodotti, oppure no?

Sono interessato a questi aspetti, li tengo in considerazione, ma alla fine non credo si tratti di grandi strategie. Tutto questo parlare di marketing mi pare sia un po’ mistificante. Penso che la questione, in fondo, abbia a che fare con il buon senso. Sono interessato anche agli aspetti pratici e commerciali di un progetto, quelli essenziali. Per chi lo stiamo facendo? Che uso potrà e vorrà farne? Quanto vorrà pagarlo? Mi occupo anche di tutto questo, non in modo strategico: è parte integrante del fare design. Ne parlo molto con le aziende, sono curioso di sapere quale sarà il prezzo finale di un mio oggetto, non per sindacare, ma per avere più dati e per lavorare in modo più sensato in fase di progettazione.

Sempre a proposito di ruoli, Konstantin Grcic come curatore. Hai curato tantissime mostre, dalla prima per Authentics, a Milano, alla recente Design Real presso la Serpentine Gallery di Londra, da poco conclusa.

Le mostre possono scatenare un dibattito, accendere la discussione attorno al design e magari risuscitare posizioni critiche che nessuno sembra più voler assumere. Nel caso della Serpentine, ho pensato fosse interessante esporre design in una galleria d’arte contemporanea così nota, a patto che si trattasse di “design reale”, cioè non di oggetti troppo vicini all’arte, oggi molto frequenti nel design; non pezzi da galleria, né prototipi, ma prodotti di industrial design in commercio. L’altra regola tassativa che mi sono dato, per restringere ulteriormente il campo, è che non ci fosse nulla di “storico”. Ciò detto, la mia selezione è stata molto aperta: un gruppo di oggetti disparati per cercare di dire cos’è il design oggi (un concept molto diverso da quello, per esempio, di Super Normal). Alcuni oggetti tecnologici, altri meno. Alcuni costosi, altri cheap. Alcuni appartenenti a settori molto specializzati, alcuni firmati altri quasi anonimi. Poi, oggetti che devono apparire quasi per forza in un modo, altri che possono essere variamente interpretati. Ho cercato, con questa eterogeneità, di suscitare delle opinioni, magari contrastanti. Proprio per questo, a costo di non essere capito e stroncato, ho voluto scegliere tutti questi oggetti senza il parere di nessuno, mettendo in campo la selezione opinabile di una persona sola. Non ho scelto oggetti, ma storie: mi interessavano le mille storie possibili dietro a ogni progetto. Questo interesse ha trovato grande spazio nel secondo livello della mostra: un progetto collettivo che si è sviluppato interamente on line. Mentre in galleria gli oggetti erano esposti in modo semplicissimo, essenziale, senza alcuna targhetta esplicativa, sul sito www.design-real.com sono stati inseriti moltissimi riferimenti per ciascun oggetto: informazioni dense e curiose, imprevedibili, da godere al di fuori dello spazio espositivo e in completa autonomia. Sul sito, le parole, le storie, le immagini riportano davvero gli oggetti che ho selezionato alla realtà in cui viviamo.

Se da una parte è assente una vera critica nel design, e c’è bisogno di farla rinascere, dall’altra non mancano certo etichette che tentano di definire il lavoro di questo o di quel designer. Ce n’è qualcuna attribuita al tuo che ti infastidisce?

Il problema delle etichette è che troppo spesso sono superficiali. Classico esempio: il tuo lavoro è minimal. Forse non è nemmeno sbagliato, ma cosa vuoi dire esattamente con questo? Si può essere più precisi. Non sono mai riuscito ad avere una risposta davvero soddisfacente. Poi ci sono quelli che da sempre parlano della vena umoristica del mio lavoro. Credo lo intendano come un complimento, ma il mio intento non è quello di fare cose buffe. Il senso dell’umorismo è una qualità indubbia, e forse io ne ho, ma, Dio mio, non cerco di fare un tavolo umoristico, tanto meno una sedia che faccia ridere... Magari è buffo il modo in cui ci si siede sopra, può essere tragico o comico il modo in cui la gente si relaziona alle cose, questo sì, e mi interessa davvero. Ma non ditemi che un pezzo di design ha senso dell’umorismo o che è comico di per sé e per tutti, indistintamente. Questo proprio non lo capisco.

I nomi dei tuoi oggetti sono spesso davvero azzeccati (Mayday, per esempio), ci pensi molto?

Non c’è un grosso pensiero in realtà, funziona per intuizioni, ha a che fare con il sentimento che hai per l’oggetto, che l’oggetto fa scaturire in te. Scusa il paragone patetico, ma è un po’ come i genitori per i figli... Sì, Mayday (Flos, 1999, nda) è forse il nome più azzeccato che ho trovato, davvero un colpo di fortuna, ma non so dirti perché, mi è venuto naturale. Per Chair_ONE, per esempio, non trovavamo un nome, era la prima sedia per Magis, sul file c’era scritto Chair 1, ecco tutto... ma alla fine suona bene, no?

Parli mai con gli oggetti? Riconosci anche aspetti umani in loro?

Sì che lo faccio, sono animali domestici, come dice Branzi: viviamo con loro e nella relazione che instaurano con noi acquistano anche aspetti umani. Ci piacciono o non possiamo sopportarli, ce ne prendiamo cura, sono parte della nostra vita: un oggetto di vera qualità smette di essere solo materia e forma, assume molti altri significati, quasi una propria personalità... Amo circondarmi di oggetti, non m’importa troppo della funzione, posso sedermi su questa sedia come su un blocco di legno, cerco solo di avere attorno oggetti che mi diano buone sensazioni. Non è un caso che non sia interessato all’interior design, tanto meno sarei capace di allestire gli spazi in cui vivo con lo sguardo di un interior designer. Tutte le cose che vedi qua in studio mi piacciono per una ragione diversa e creano un’atmosfera stando qui, raccontano una storia, ma non sono concepite come parti di un discorso studiato a tavolino.

Dal tuo studio sono passati alcuni designer che ora hanno molta fortuna da soli, come Stefan Diez e Clemens Weisshaar. Li hai spinti tu a trovare una loro strada? Ti è dispiaciuto che se ne siano andati?

Designer come Stefan e Clemens, dovevano andare. Certo, mi è dispiaciuto perderli, abbiamo imparato molto gli uni dagli altri, ma era evidente che dovevano avviare qualcosa da soli: hanno entrambi un ego piuttosto forte, non a caso si scontravano spesso. Credo che le persone con cui lavoro ora siano un po’ diverse, sono designer a cui piace lavorare in team, in uno studio, si identificano molto con quello che facciamo qui e non credo che la maggior parte di loro abbia il desiderio imminente di cominciare a lavorare in proprio. Certo, ci sono delle eccezioni anche adesso. C’è una ragazza, Pauline Deltour, che ho spinto io – cosa forse mai accaduta – a prendere una sua strada. Disegnerà qualcosa per Alessi e qualcos’altro per Muji. Io ho creato il contatto e sono contento, anche se significherà perderla come collaboratrice.

Cosa pensi di poter insegnare?

Ho pensato molto all’idea dell’insegnamento. Non posso essere professore in un’istituzione, non voglio e non riesco. Mi identifico di più con la figura del maestro di bottega, del resto ho iniziato “studiando” per diventare un cabinet-maker (in un laboratorio di falegnameria), e credo che l’anno passato con Jasper Morrison sia stato per me molto più utile del college. Ho imparato molto in situazioni in cui si lavorava a stretto contatto con il proprio maestro. Non so se posso insegnare qualcosa, ma forse posso trasmettere un’attitudine: il mio approccio al design, il modo in cui lo intreccio alla vita, il mio modo di trattare le cose. Ti sembrerà astratto, ma in Jonathan Olivares, in Clemens e in Stefan, nonostante siano diversissimi (e neppure si piacciano troppo tra loro), riesco a riconoscere una matrice comune. Non direi che abbiano imparato da me, si tratta piuttosto di qualcosa che abbiamo coltivato lavorando insieme.

Pensi di saper dire subito, a un primo approccio, se un designer farà strada?

Sì. Credo, nel tempo, di aver affinato una certa sensibilità, penso di saper leggere tra le righe anche dai curricula che arrivano in studio. A volte ho sbagliato a scegliere, ma per fortuna è accaduto di rado, perché è un vero disastro lavorare con persone che non stimo. Di solito le persone di cui apprezzo il modo di lavorare mi piacciono anche caratterialmente, mi ci trovo bene.

Non credo si possa parlare proprio di una qualità, credo che il centro del design sia il processo di pensiero, la motivazione vera, la passione, non quello che c’è dietro a una bella forma, a un bel progetto. Quando ricevo i curricula dei designer che vogliono lavorare qui con noi, vado in cerca di questa motivazione, provo a capire se c’è una forte personalità, idee davvero originali, un personalissimo e libero modo di pensare. Se il copia-incolla imperversa, credo che l’autorialità sia davvero l’attitudine fondamentale di un buon designer. L’autorialità come vero e proprio modo di essere, una specie di maturità che alcuni mostrano anche quando sono giovanissimi. Per capirci, Jonathan Olivares, ventiduenne, era già così. Per me, che avevo più esperienza e più anni, è stata una fortuna lavorare con lui.