L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

ArteSera Anno 1 Numero 6 maggio 2011

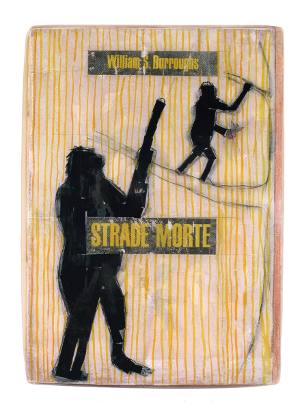

Charlie don't surf

Alessandro Defilippi

Il primo free press di Arte Contemporanea per tutti

Copertina: Maria Lai

Racconto dell’Arte: Torino, città di case (editrici) -di Paolo Verri

Mosaico, la rivista d’arte fatta dagli artisti -di Natalia Casorati e Andrea Massaioli

Il libro non si legge: si usa -di Liliana Dematteis

Collezione ArteSera: Marco Cordero

Racconti

Vai ad aprire e non c’è nessuno -di Gian Luca Favetto

Charlie don’t surf -di Alessandro Defilippi

Leonardo Rosa, in dieci scatti -di Davide Longo

Un giro alla GAM –di Andrea Ferrari

Gas. – di Elena Varvello

Giusto poche parole -di Giuseppe Culicchia

Io odio l’arte contemporanea -di Alessandro Perissinotto

Il calzino rosso –di Margherita Oggero

Album

Maura Banfo, Nicola Ponzio, Maria Lai, Carol Rama, Nicus Lucà, Leandro Agostini, Manuela Cirino, Stefani Ricci, Gregorio Botta, Meri Gorni, Marina Sagona, Marco Baroncelli, Ester Viapiano, Anna Maria Maiolino, Luca Coser, Sabrina Mezzaqui, Peter Wuthrich e Ketty La Rocca

Art Design for Freedom

Giuseppe Ghignone

n. 20 marzo-aprile 2014

La città dell'arte contemporanea

n. 19 novembre-dicembre 2013

Masbedo

n. 18 giugno-luglio 2013

Sul confine

Giuseppe Ghignone

n. 17 aprile-maggio 2013

L'arte che verrà

n. 16 novembre - dicembre 2012

Il racconto degli oggetti

Monica Cuoghi

n. 15 settembre-ottobre 2012

Cattelan, Cattelan. Quel nome, me lo rigiravo nella testa come un gianduiotto. Da anni non ritornavo a Torino, e mio fratello, la sera stessa del mio arrivo, mi aveva parlato di lui. Non conosci Cattelan? -aveva detto, arrivati al fondo della prima bottiglia di vino. Ma come diavolo fai? E' proprio vero che a occuparsi di medicina si perde di vista tutto. As perd 'l bun e 'l mej, avrebbe detto la nonna. Ma già, tu non te la ricordi, povera vecchia, ché quando è morta manco sei venuto per il funerale. E Stanford è lontana, dicevi, e poi l'America, e non posso abbandonare le mie ricerche, e quando il corpo è morto, tanto non c'è più nulla. E bravo il medico: ti occupi del corpo, così ti perdi lo spirito e diventi un somaro in fatto di arte.

Mio fratello aveva scrollato la testa e ordinato un'altra bottiglia. Tanto, aveva aggiunto, con te non c'è niente da fare.

Così, somaro davvero mi sentivo, quel mattino, quando il taxi mi lasciò davanti al Castello di Rivoli. Pagai il biglietto ed entrai.

Il museo era deserto, anche se in lontananza si udiva un vociare attutito: una classe in visita, mi aveva detto la cassiera, spero non la disturbino. Per disturbarmi avrebbero dovuto mostrarsi, e invece continuavo ad attraversare frettolosamente le sale senza incontrare nessuno. Le opere non le guardavo nemmeno: cercavo Cattelan; un preciso Cattelan. Salta pure tutto, se vuoi, aveva detto mio fratello, ma Charlie don't surf lo devi proprio vedere. Charlie don'surf?, avevo detto io; è pure sgrammaticato. E perché diavolo dovrei vederlo?, avevo aggiunto. Lui mi aveva fissato con il suo sguardo sornione, lo stesso di quando giocavamo in cortile e l'aveva sempre vinta. Capirai, aveva detto. Capirai quando sarai lì.

Devo dire la verità: a me, dell'arte contemporanea, non importa nulla. Datemi un microscopio elettronico, delle colture cellulari, e mi farete felice. Gli impressionisti, invece sì: roba che si capisca cosa si guarda, insomma. Ma quel Cattelan mi interessava proprio, perché avevo udito la voce di mio fratello -nel nominarlo- incrinarsi.

Quando arrivai alla sala giusta, non me ne resi conto. Mi parve non ci fosse nulla da vedere. Poi, mi girai verso la finestra: nella luce perlacea filtrata dalle tende, c'era un bambino. Sedeva a un banco di scuola, con indosso una felpa azzurra, il cappuccio tirato sul capo. Un bambino in castigo, pensai, poi subito sorrisi. E che ci faceva un bambino in castigo al Castello di Rivoli?

Era immobile, le mani appoggiate sul banco e, dalla posizione della testa, pareva fissare di fronte a sé. La tenda chiusa: fissava la tenda chiusa. Mi schiarii la voce; tossii. Nulla. Il bambino non si volse. Stavo per uscire dalla stanza, quando, su un cartellino fissato alla parete, lessi: Maurizio Cattelan: Charlie don'surf. Mi guardai intorno, alzai gli occhi verso il soffitto. Esaminai le pareti, pensando che, forse, un'opera d'arte moderna poteva confondersi con esse. Ma la stanza, a parte il bambino, era vuota; dal soffitto non pendeva nulla. Le pareti erano di marmi e decori barocchi.

Così, senza rendermene conto, mi avvicinai al banco. Stando lì, provavo la sensazione che ci fosse qualcosa di sbagliato in quel che vedevo. Eppure, era tutto normale: un bambino, un banco, una felpa azzurra. Anche se al Castello di Rivoli. Allungai la mano, sfiorando la spalla del bambino. Era rigida, forse contratta. La scossi lievemente: nulla. Allora mi sporsi in avanti. E infine capii.

Avevo trovato Charlie don't surf. Un volto da vecchio, pieghe amare ai lati della bocca; le pelle, una superficie quasi ruvida, giallastra. Un manichino, una statua. L'opera di Cattelan. Mi venne da ridere: che diavolo di scherzo era quello? Che sciocchezza; mio fratello mi avrebbe sentito. Mi voltai per allontanarmi, quando un contatto nella mia mente scattò. Fu come un click: c'era qualcosa di anomalo nella statua. Prima di tornare a girarmi, ricostruii nei pensieri l'immagine di Charlie La felpa, Il cappuccio. Il banco di formica verde, la seggiola: uguali a quelli della mia scuola. Le mani posate...

Le mani.

Mi voltai bruscamente. E vidi.

Charlie teneva le mani -mani grandi, nodose, da adulto, distese sul banco. E ciascuna mano era trafitta da una matita che la inchiodava al piano. Ebbi un conato di vomito che trattenni a stento, e ricordai. Ricordai certi giochi con mio fratello: l'ago d'acciaio del compasso che mi si conficcava nei polpastrelli; le prime sigarette fumate di nascosto, spente a tradimento sulle mie ginocchia. Le matite, temperate con cura, fino a che la punta di grafite era lucida e acuminata, perfetta per piantarmisi nelle carni. Ricordai quello che avevo voluto dimenticare e fuggii.

Sì; non mi vergogno a dirlo: fuggii. Corsi per le sale, in cerca dell'uscita, salii scale che mi portavano a solai illuminati dal sole; ne scesi fino a sotterranei confusi. Non trovai l'uscita. Non trovai nessuno. Non c'era più alcun rumore, nemmeno il vociare lontano degli studenti.

Quando mi ritrovai nella sala di Charlie don't surf, il sole stava calando. Non poteva essere così, ma era così. Guardai verso la finestra e, senza stupore, vidi che Charlie era scomparso. Restava solo il banco. Mi avvicinai: le matite giacevano sul piano di formica, appuntite, perfette. Due piccole macchie rosse segnavano il punto dov'erano state appoggiate le mani di Charlie. Non ero stupito, ripeto, e sentivo una grande pace. Sedetti, sforzandomi di trovare una posizione comoda sulla seggiola troppo piccola. Appoggiai la sinistra sul banco, distesa, aperta, e impugnai con la destra una delle matite.

Per l'altra mano, qualcuno sarebbe venuto. Lo conoscevo, lo aspettavo.

Ci avrebbe pensato lui.