L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

Art'O (2005-2009) Anno 11 Numero 25 primavera 2008

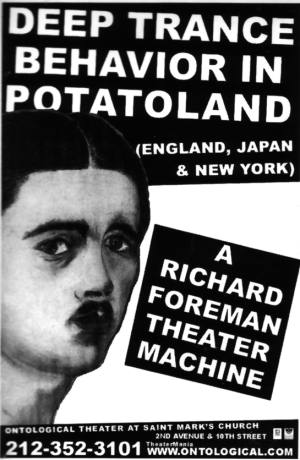

Deep Trance Behavior in Potatoland di Richard Foreman

Giulia Palladini

Appunti sulle superfici, sugli spettri e sulla memoria

cultura e politica delle arti sceniche

La memoria fragile 1

PRESENZA/ASSENZA

Sismografie della presenza

di Enrico Pitozzi 4

Presenza

di Gabriella Giannachi e Nick Kaye 7

La minima deviazione di una goccia di pioggia

di Claudia Castellucci 14

Come ombre fuggite dal corpo

di Adele Cacciagrano 15

Ripartire dalla tela bianca

di Gianni Manzella 17

Per ritrovare l’incanto della proiezione

di Elfi Reiter 19

Deep Trance Behavior in Potatoland di Richard Foreman

di Giulia Palladini 23

Cose che ripeto a me stesso quando cado nella trappola di rendere la scrittura imitazione

dell’ “esperienza”

di Richard Foreman 24

L’inaccessibile presenza del corpo - Lorna Simpson

di Giulia Grechi 31

L’intima percezione del movimento: verso una fenomenologia della lentezza

Conversazione con Myriam Gourfink

di Enrico Pitozzi 41

“Perhaps if I show you what I have seen you can help me understand”

di Viviana Gravano 48

Il Progetto di Romeo Gigli per Rebecca Brown

di Viviana Gravano 50

Per una drammaturgia della forma

Una nota sull’opera di Giuseppe Penone

di Gianni Manzella 53

Storie di fantasmi per l’occhio

Una conversazione con Romeo Castellucci e Alessandro Panzavolta sui dispositivi ottici di

Ortographe

a cura di Piersandra Di Matteo 57

Tempo: presenze sonoluminescenti

di Enrico Pitozzi 63

Gli ostacoli della memoria

Per una lettura di Austerlitz di W. G. Sebald

di Raoul Melotto 66

||||||||||||||| |||||||||| |||||||||||||

di Snejanka Mihaylova 68

DEC-ROOM

Bock & Vincenzi 71

DARK ROOM

Apparizione/sparizione

di Fabio Acca 75

My Complement, My Enemy, My Oppressor, My Love. Kara Walker

Giulia Grechi

n. 28 autunno 2009

Teatro Superstite

Marco Pustianaz

n. 27 primavera-estate 2009

Il teatro della memoria futura

Annalisa Sacchi

n. 26 autunno 2008

Il critico come etnografo?

Viviana Gravano

n. 24 autunno-inverno 2007

Alla ricerca del gesto perduto

Gianni Manzella

n. 23 primavera 2007

Da Slumberland al Parador

Monica Nannini

n. 22 inverno 2006

Nella parte centrale della scena illuminata c’è un orologio, appeso a un pilastro nero. È il primo dettaglio di una singolarità che abbraccia l’intero ambiente di Deep Trance Behavior in Potatoland. Richard Foreman si aggira sulla soglia della stanza e guarda gli spettatori prendere posto (ha indosso una maglia nera, con colletto rosso). Il pubblico dell’Onthological-Histeric Theater di New York non è un pubblico casuale. Sembra integrato alla stessa estetica che domina la scena ed è assolutamente a suo agio sotto le luci poco confortevoli del luogo, di fronte ai piani inclinati che sovvertono qualsiasi armonia nello spazio. È un pubblico essenziale, che forse non tutto, ma nel suo insieme appare anch’esso vestito di bianco, nero e rosso, bellissimo nella sua superficie lucida come il resto del palcoscenico.

Nessuna regola di abbigliamento è data a priori, ma sembra esserci un rapporto di identità tra la comunità che occupa i sedili del piccolo spazio e quel sapore specificamente newyorkese che le pareti del Saint Mark’s Theatre custodiscono. Sarà forse per via della storia di questo luogo-parte dei locali di una chiesa e spazio consegnato all’esperienza teatrale nei primi anni sessanta, in un avvicendarsi di comunità artistiche (prima tra tutte quella del Theatre Genesis) che sembrano aver depositato qui un radicamento, un’eredità. Ma il legame sembra più profondo e sfugge a una descrizione del tutto analitica: le forme e i colori del mondo di Richard Foreman sembrano trasfigurare ogni abito presente in sala, come la coda della Pantera Rosa che tinge il mondo del suo colore, direbbe Deleuze, in un bizzarro e inarrestabile “divenire-Foreman”. Inevitabile domandarsi se sia la scena a informare di sé il proprio pubblico o se sia questo a vestire il luogo del suo stile ricercato. Più precisamente appare inevitabile domandarsi dove finisce il mondo di Richard Foreman e inizia il mondo esterno, il fuori dell’Onthological Histeric Theater. L’ambiente del teatro nella sua interezza sembra riprodurre la camera oscura di un marcato e personalissimo processo creativo. Niente è fuori posto.

La regia di Richard Foreman, maturata in quel luogo in molti anni di abitazione, è presente nello spazio scenico ancora prima dello spettacolo. È una regia-spettro, che mostra nel luogo le tracce del proprio passato creativo, in un discorso ininterrotto attraverso gli anni. Ogni dettaglio è parte dell’ambiente metalinguistico della macchina teatrale di Foreman, che compare sulla soglia al tempo stesso come l’Autore e l’Ospite della serata.

“An audience member attending her first Richard Foreman production at the Saint Mark’s Theatre in the East Village (if today there is such a thing as a first-time Foreman audience member) may be puzzled by the normal Foreman interior, with its cabalistic signs, plexiglass screens, space travested by the lines, and so on, but for repeating audience members (the vast majority of any Foreman audience) these are all old friends, providing a familiar entry into the world of Foreman’s dramatic imagination”(1).

Il termine ghosting, proposto da Carlson per quel processo della memoria che sottende a ogni ricezione teatrale, sembra circoscrivere con assoluta precisione la zona in cui si situa la pratica dell’Onthological Histeric Theater. Essa si fonda su un immaginario creato e condiviso, che oltrepassa la singola performance per pensarsi in se stesso in termini performativi, sopravvivendo come ephemera (che inevitabilmente incatena l’esperienza presente dello spettacolo a una passata memoria) o come apparato simbolico. Richard Foreman non esce mai dallo spazio nero dello spettacolo e ripete se stesso all’infinito, consegnando al suo pubblico un sistema linguistico e figurativo che a ogni nuova performance risuona degli echi dei precedenti incontri.

Una vecchia frase dagli scritti di Foreman torna prepotentemente alla memoria:

The OBJECT of the play then is to make the spectator

be like the play

(or recognize that he is the play)

I am like the play

(We are what interferes with us. Result, a kind of self-knowledge.

But whose self-knowledge?

There is no who. Just knowledge)

L’orologio è in funzione, silenziosamente, indica il tempo reale in cui la serata ha luogo, il momento presente dello spettacolo che mai viene concesso di dimenticare. Non si tratta di un singolo orologio, ma di un oggetto costantemente ripetuto: uno sguardo d’insieme rapidamente rivela come il tempo venga inscenato in qualità di ossessione, attraverso la riproduzione continua e reiterata dell’immagine del suo scorrere. I due schermi sul fondo della scena indicano a chiare lettere la durata della performance che sta per iniziare, sono già accesi mentre il pubblico prende posto, ripetono lo stesso messaggio fino al momento che è scelto come l’inizio dello spettacolo. Ogni orologio batte la stessa ora, tradendo l’aspettativa di una possibile allusione a un tempo che scorra su un diverso fuso orario rispetto al presente. New York, 31 gennaio 2008, ore 8 p.m.

La performance è racchiusa nella cornice di tre pareti che sono pensate intrinsecamente come superfici. Sono superfici inclinate, sbilanciate, in bilico. Nessun oggetto, a ben guardare, è in equilibrio sulla scena e tutto appare immobile sull’orlo di una caduta, che mai, tuttavia, si ha l’impressione stia per avvenire. La scena è un’istantanea del momento immediatamente precedente a un crollo, il momento immobile prima di un disequilibrio. Non c’è possibilità di conoscere il seguito, di sapere se la caduta avverrà, o se l’istantanea della stanza dalle superfici sbilanciate esista solo come possibilità di una caduta - e proprio in questo trovi la sua ragion d’essere.

Sullo schermo, ripetutamente, compare il monito: “don’t forget, those who travel to a place with no return they don’t experience the end of the travel”.

Annullato qualsiasi meccanismo di causa-effetto, la scena di Foreman oscilla tra l’immobilità e l’eterno ritorno, ponendo il caos come condizione data e suggerendo la risata (ancora il Bad Boy Nietzsche!(3) come unico strumento (antidoto? resistenza? puro piacere?).

Il tono seppia delle foto che ricoprono i muri è l’unico colore che spiccatamente differisce dall’armonioso concerto di rossi, neri e bianchi che è lo spettro cromatico entro cui si articola lo spettacolo, in cui da anni si muove l’immaginario figurativo di Foreman. Sul muro di fondo i due schermi - superfici per definizione e cornici di altre immagini - accompagnano lo spettacolo in un flusso continuo. Si tratta di materiale filmato in Giappone e Inghilterra, luoghi pensati più come altrove che come spazi geografici e che tuttavia, quantomeno ironicamente, costruiscono un sistema binario di analogie, appena accennate, sfuggenti.

I filmati riproducono prevalentemente scene d’interni con numerosi attori che mettono in scena sequenze di movimenti o dialoghi speculari. Cinque attori si muovono sul palco e sono fasciati da costumi bianchi, neri e rossi, veri e propri costumi di scena che, nella loro apparente sofisticata elaborazione, contraddicono la smaccata astrazione dei gesti. L’intero assetto scenico restituisce un confuso sapore d’epoca vittoriana.

Al centro del palco due pianoforti, inclinati, come ogni altro piano. Ai due angoli in diagonale due oggetti ingombranti che configurano un’immagine che alternativamente è leggibile come un pozzo, un lavabo o un’acquasantiera. Impossibile stabilirne la profondità, laddove ogni forma è immediatamente ridotta al disegno generale di un primato della superificie.

Le foto che avvolgono la scatola-palcoscenico sono ritratti scattati al volgere del diciannovesimo secolo e moltiplicano una serie di poche immagini, suggerendo però l’illusione di una galleria di volti diversi, artificio che nel solo esercizio del guardare si svela come tale, lasciando il posto all’inquietante re-incontro con la stessa immagine. Non basta: le foto color seppia riprodotte sulle pareti appartengono a quella vasta quantità di esperimenti fotografici che mettono in scena la cattura dell’immagine di un fantasma.

Le luci rimangono accese per tutto lo spettacolo e spesso aumentano d’intensità, in particolar modo tramite i fari puntati verso il pubblico, che a momenti si fanno accecanti e a momenti si spengono del tutto, lasciando la sala completamente al buio e gli spettatori in un costante stato d’allerta. Ma la tattica nel suo complesso sembra operare in direzione ambiguamente brechtiana: tutto ciò che abita la scena di Richard Foreman - dai quattro mobili ai cinque attori - è totalmente appiattito alla sola superficie e restituito come pura immagine, ma ogni presenza conserva allo stesso tempo una specifica apparenza fantasmatica che impedisce allo stregato luogo scenico di Deep Trance Behavior di avere alcun contatto con il reale. Persino le parole che appaiono in sovraimpressione sui due schermi sono private di qualsiasi significato narrativo (oltre che ideologico) e sembrano parte del gioco continuo della ripetizione che sottende all’intera performance come un incantesimo. Le immagini del video tornano incessantemente, mutate di direzioni, di attanti, di consequenzialità, sovrapponendo frasi raccolte per accumulo, impedendo a qualsiasi discorso razionale di articolarsi come tale. The memory of the words is written inside the words, recita una didascalia.

Sarebbe forse possibile stabilire delle connessioni tra ciò che accade dal vivo sul palcoscenico e le immagini registrate, o attribuire una valenza interpretativa alle serie di numeri che all’improvviso compaiono sugli schermi, alludendo a forme cabalistiche o messaggi cifrati. E tuttavia l’incanto dell’ultima reverberation machine di Foreman sembra risiedere altrove rispetto a quanto realmente “accade” nella performance: ogni elemento, dalla scenografia ai gesti degli attori, funziona solo come una soglia, una via d’accesso a ciò che continuamente sfugge e che continuamente ritorna come ripetizione/memoria di ciò che è già stato. Il tessuto di suoni combina voci diverse – Richard Foreman, Kate Manheim, Andrè Malraux, Sarah Benhardt – che nel continuo rincorrersi fomano un lessico familiare, un principio di linguaggio che tuttavia rimbalza nello spazio divenendo glossolalia. Gli schermi riproducono a getto continuo le frasi ascoltate, molte delle quali appartengono a vecchi scritti di Foreman, o a brandelli dei suoi diari, giustapposti senza soluzione di continuità. Non sembra esserci alcuna distanza tra le immagini in video e i corpi sulla scena.

Lo sguardo del pubblico è sempre al centro: accecato, oscurato, guardato dallo spettacolo. Lo sguardo del pubblico a momenti alterni viene registrato dallo spettacolo, attraverso dei flash che lo stesso schermo sembra produrre. Non vi è modo di sapere se vengano scattate delle fotografie, ma l’impressione che resta, dopo ogni flash, è quella dell’avvenuto ingresso nello spettrale museo delle ephemera di Richard Foreman. Il pubblico viene fotografato mentre guarda presenze spettrali che si muovono in un luogo circondato di foto di fantasmi. Il cerchio si chiude: ancora torna in mente la vecchia frase di Foreman,

The OBJECT of the play then is to make the spectator

be like the play

(or recognize that he is the play)

I am like the play

ed è quasi inevitabile leggere l’intera performance come un preziosissimo giocattolo che ruota attorno al lacaniano dompte-regard, laddove ogni forma di reale è assorbita dalle superfici delle immagini, mediata, ripetuta fino al suo capovolgimento, invertita, resa innocua, definitivamente trasformata nel suo re-incontro, catturata come l’impossibile immagine di un fantasma.

1 M. Carlson, The Haunted Stage, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2004, p. 155.

2 R. Foreman, Reverberation machines: the later plays and essays, Barrytown, New York, 1986.

3 Bad Boy Nietzsche! è il titolo di uno spettacolo di Richard Foreman del 2000, nonché del libro appena pubblicato che raccoglie i testi delle produzioni di Foreman degli ultimi sei anni (R. Foreman, Bad Boy Nietzsche!: And Other Plays, Theatre Communication Group, New York, 2007).

Fondatore e regista dell’Onthological-Histeric Theater dal 1968, Richard Foreman ha intrapreso il proprio percorso artistico nell’intensa stagione della ricerca scenica newyorkese degli anni settanta. Autore della maggior parte dei testi utilizzati nei suoi spettacoli, Foreman ha sviluppato nel corso degli anni una personalissima cifra stilistica che ha declinato in un corpus di opere che spazia tra vari media: accanto al lavoro teatrale, infatti, l’artista ha realizzato numerosi film (Strong Medicine, 1979; City Archives, 1987; Total Rain, 1990) e pubblicato diversi volumi che raccolgono testi teatrali e scritti di carattere teorico (Richard Foreman Plays and Manifestos, 1976; Reverberation Machines, Later Plays and Essays, 1985; Unbalancing Acts, Essays and Plays, 1994; Bad Boy Nietzsche and Other Plays, 2007). Dal 1992 l’Onthological-Histeric Theatre occupa stabilmente uno spazio all’interno della St.Mark’s Church on the Bowery di New York che costituisce il luogo di produzione e presentazione del lavoro di Foreman (concepito in stretta relazione con lo spazio che lo accoglie) nonché una concreta possibilità di crescita e sperimentazione per artisti emergenti: dal 2005 infatti la sede del St.Mark’s Church on the Bowery ospita l’Onthological-Histeric Theater Incubator, un programma che ogni anno permette a un gruppo di giovani artisti di sviluppare il proprio lavoro dalla fase di costruzione al debutto, sostenendo le varie fasi del lavoro dal punto di vista della produzione e della visibilità. Tra gli spettacoli dell’Onthological-Histeric Theater: Pain(T) (1974), Blvd de Paris (1977), George Bataille’s Bathrobe (1983), What Did He See? (1988), My Head Was a Sledgehammer (1994), Paradise Hotel/Hotel Fuck (1998), Now That Comunism is Dead My Life Feels Empty (2001), Wake Up, Mr.Sleepy! Your Unconscious Mind is Dead (2007).