L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

Art'O (2005-2009) Anno 12 Numero 28 autunno 2009

My Complement, My Enemy, My Oppressor, My Love. Kara Walker

Giulia Grechi

cultura e politica delle arti sceniche

Emozione, emozioni 1

E(NACT)MOTION

Sul tempo, i gatti, e sul sentire in comune

di Nicholas Ridout 4

La Sindrome di Stendhal o del “mal di storia”

Conversazione con Graziella Magherini

di Viviana Gravano 14

La scena mesmerizzata e il corpo isterico

Per un teatro dei nervi contemporaneo

di Eleonora Felisatti 20

Il brivido: la mis-performance neurofisiologica

del corpo collettivo

di Nicole Daunic 27

Percezione emotiva, racconto e memoria

Documentare il lavoro di Cesare Pietroiusti attraverso l’indagine relazionale delle sue performance

di Irene de Vico Fallani 35

Visite e l’opera effimera

Conversazione con Domenico Nardone e Massimo Trotta

di Irene de Vico Fallani 39

My Complement, My Enemy, My Oppressor, My Love. Kara Walker

di Giulia Grechi 42

E-MOTION

Dell’emozione

di Caterina Sagna 54

Spazio stereoscopico per corpo sonoro

Conversazione con Isabelle Choinière

di Enrico Pitozzi 58

Emotus: in seguito all’azione, al muoversi

di Simona Bertozzi 66

Del pubblico “presente”

di Simona Bertozzi e Marcello Briguglio 74

Suoni danzati e danze suonate: 9 Evenings. Art, Theatre

and Engineering. Una mostra a Lione

di Elfi Reiter 75

EXPANDED ROOM

Ramuntcho Matta 81

DARK ROOM

Nobody’s diary, ovvero la morte come ultima meraviglia

di Fabio Acca 91

Teatro Superstite

Marco Pustianaz

n. 27 primavera-estate 2009

Il teatro della memoria futura

Annalisa Sacchi

n. 26 autunno 2008

Deep Trance Behavior in Potatoland di Richard Foreman

Giulia Palladini

n. 25 primavera 2008

Il critico come etnografo?

Viviana Gravano

n. 24 autunno-inverno 2007

Alla ricerca del gesto perduto

Gianni Manzella

n. 23 primavera 2007

Da Slumberland al Parador

Monica Nannini

n. 22 inverno 2006

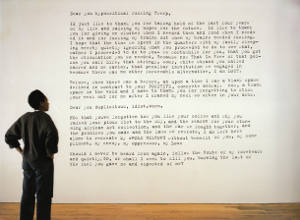

The End of Uncle Tom and the Grand Allegorical Tableau of Eva in Heaven,1997

Installazione presso l’esposizione

My Complement, My Enemy, My Oppressor, My Love, Whitney Museum of American Arts

Ottobre 2007 - Febbraio 2008

The End of Uncle Tom and the Grand Allegorical Tableau of Eva in Heaven, 1997 (particolare)

Letter from a black girl, 1997

My Complement, My Enemy, My Oppressor, My Love(1)

“I became black”

“Sporco negro!” o semplicemente “Toh! Un negro”.

Facevo il mio ingresso nel mondo [...] ed ecco

che mi scoprivo oggetto in mezzo ad altri oggetti.

F. Fanon, Pelle nera, maschere bianche: il nero e l’altro

"È una cosa da neri. Non capiresti". All’inizio degli anni Ottanta nel Sud degli Stati Uniti molti afroamericani indossano una maglietta con su scritta questa frase. Nello stesso periodo Kara Walker si trasferisce con la sua famiglia dalla California allo stato della Georgia, a Stone Mountain, un piccolo paese vicino Atlanta, tristemente famoso per essere il luogo di nascita del secondo Ku Klux Klan e meta dei raduni annuali degli aderenti. “Naturalmente quella maglietta si riferiva a un interlocutore che non fosse di colore. Cosa significa quella frase se, come me, sei nera eppure non capisci il messaggio? Questo atteggiamento riassume tutte le idee che sono generalmente collegate ai neri: il nero come essere incomprensibile, caotico, un mistero, in un parola, qualcosa che rimane irrimediabilmente Altro”(2).

È in questo momento che Walker scopre di essere nera, o meglio il colore della sua pelle acquisisce una densità tale e talmente inedita, da farle sentire di essere diventata nera: “I became black in more senses than just the kind of multicultural acceptance that I grew up with in California. Blackness became a very loaded subject [...] all about forbidden passions and desires, and all about a history that’s still living, very present... the shame of the South and the shame of the South’s past; its legacy and its contemporary troubles”(3).

Il suo “essere nera” acquisisce da quel momento un rilievo e una risonanza diversi, si carica di significati, della Storia, delle contraddizioni che il Sud continua a vivere rispetto alla complessa e irrisolta memoria della schiavitù.

Kara Walker inizia così ad occuparsi dei modi sottili attraverso i quali rappresentazioni semplificate, stereotipate del discorso razziale pervadono la cultura di massa e agiscono con una potenza sorprendente come delle sceneggiature sotterranee: “queste sceneggiature sono particolarmente evidenti negli Stati Uniti del Sud, [...] dove sopravvive la nostalgia di un passato romantico e omogeneo, che mantiene ancora tutto il proprio potere, espresso anche in alcune forme d’arte quanto mai infelici: romanzi d’amore, fantasie pornografiche, cartoni animati, vecchie cartoline e album di figurine. Mi interessava il modo in cui i neri, gli Afroamericani se vuoi, reagissero, ignorassero, riconfermassero o dessero nuova forza ad alcuni stereotipi che definiscono me stessa, gli altri neri e – aspetto ancora più interessante – i bianchi, che ancora conservano l’idea della propria superiorità, felicemente dimentichi del potere che la cultura nera ha anche sulle loro vite”(4).

È a partire da questo nodo che Kara Walker, retrospettivamente, individua il senso della sua ricerca e della sua estetica. Le interessa il modo in cui il processo di razzializzazione interviene nella rappresentazione quotidiana dell’identità (dei “neri” e dei “bianchi”) e, particolarmente, le interessa lavorare intorno alla possibilità di sovvertire questo tipo di rappresentazioni, facendo nello stesso tempo emergere le interconnessioni, le relazioni di potere e di complicità, la profonda intimità tra le soggettività in gioco. Gli immaginari letterari, cinematografici, televisivi, artistici, musicali della cultura di massa americana vengono citati frequentemente ed esplicitamente nei suoi lavori, che sono intrisi di eco visuali provenienti dalle “slave narratives”, dai romanzi pornografici a tema razziale, dalle storiche raffigurazioni pittoriche della schiavitù, dalla romanticizzazione del Sud rurale e dei suoi “happy Negroes”, dai “minstrel show”(5)e naturalmente dalla ritrattistica razziale del XIX secolo, in particolare quella riferita alla fisiognomica e all’arte di tracciare i profili attraverso le silhouette. Per più di un secolo, da metà ‘800 a metà ‘900, le gerarchie razziali e in particolare l’articolazione della dicotomia tra whiteness e blackness, sono considerate la norma negli Stati Uniti, una norma legittimata da un sistema di classificazione fondato scientificamente, anche attraverso la fotografia, che assume in questo senso un ruolo determinante di costruzione, certificazione e documentazione della differenza. In questo contesto i dispositivi della cultura di massa (letterari, visuali, performativi) funzionano da ulteriore cassa di risonanza: diffondono immagini e rappresentazioni stereotipate (in negativo, ma anche in positivo, come quelle delle campagne abolizioniste) sugli afroamericani, e più in generale agiscono attraverso la ripetizione e la mostrazione della differenza, rendendola percepibile in maniera apparentemente innocente, semplificata, come evidenza del visibile e soprattutto come forma di intrattenimento spettacolare. Kara Walker lavora proprio attingendo a questa costellazione di repertori, penetrandone il lato “oscuro”, esplorando il modo in cui le complesse interconnessioni tra questi materiali letterari, visuali, scientifici e performativi sono il fondamento della costruzione e della ri-produzione della soggettività americana in relazione al concetto di differenza, ma, più di ogni altra cosa, cercando di venire a patti con il desiderio di “vedere la razza”, di consumarla, anche da parte di soggetti (lei stessa, prima di tutto) che non si ritengono, e non sono, razzisti.

“Allora lo schema corporale crollò”: le silhouette e l’epidermizzazione della differenza

Allora lo schema corporale, attaccato da più parti, crollò

cedendo il posto ad uno schema parziale ed epidermico

F. Fanon, Pelle nera, maschere bianche: il nero e l’altro

Le silhouette di Kara Walker ricordano il valore affettivo del profilo come pratica ritrattistica borghese, ma anche un dispositivo identificativo legato alla fisiognomica e alla frenologia, alla loro pretesa di identificare un soggetto in base alla forma del suo corpo, e in particolare al lavoro dello svizzero Johann Casper Lavater che, alla fine del XVIII secolo, ha utilizzato proprio questa tecnica ritrattistica (che opera ricalcando l’ombra della testa del soggetto su un foglio di carta), allo scopo di rilevare la “naturale” appartenenza etnica del soggetto e, “di conseguenza”, le sue caratteristiche morali. Walker traduce la doppia eredità del dispositivo visuale della silhouette, sentimentale e identificativa, in una sostanziale ambiguità, tesa tra i due meccanismi, opposti eppure complementari, alla base del suo funzionamento: sostituzione e cancellazione. In effetti, la silhouette può essere considerata una modalità ritrattistica con un valore indessicale solo a patto di disconoscere il suo meccanismo di funzionamento, che è basato sulla registrazione di un’assenza. Essa non è, in senso stretto, la registrazione fisica, meccanica di una realtà corporea pre-esistente, ma di qualcosa di molto più effimero e fugace, qualcosa di estremamente incorporeo: un’ombra. Effettivamente, la silhouette traccia un profilo cavo. In questo senso non registra un corpo, ma il modo in cui esso blocca la luce. Ne cattura la presenza oscura, mettendo in scena un’ambigua rappresentazione della presenza attraverso l’assenza: la silhouette può sostituire il corpo solo sintetizzandolo nel suo contorno, raccogliendo cioè la traccia che esso lascia mentre blocca la traiettoria della luce, e che restituisce come oscurità, come ombra. La sostanza del corpo, la sua carne e il suo spessore, vengono cancellati e inghiottiti nella bidimensionalità dell’ombra. Il corpo effettivamente è invisibile, eppure, in qualche modo, presente – dietro, oltre, nel ricordo, nell’immaginazione o nella proiezione di chi guarda.

È chiaro che le silhouette di Kara Walker non hanno alle loro spalle nessun corpo: non sono le ombre di corpi reali, posti dietro o oltre la loro superficie. Ma è questo loro essere solo immagini bidimensionali di carta nera ritagliate a mano a grandezza naturale e poste su una parete bianca che le rende in grado di approfondire una caratteristica fondamentale del dispositivo che imitano: la possibilità di proiettare su quella superficie scura un intero immaginario relativo al corpo razzializzato – sia riguardo alla whiteness che alla blackness, s’intende. Le silhouette diventano così degli spazi vuoti, dei display sui quali l’artista stessa e lo spettatore possono proiettare le loro fantasie rispetto a cosa quella forma potrebbe o dovrebbe assomigliare: “a blank space that you [can] project your desires into. It can be positive or negative. It’s just a hole in a piece of paper, and it’s the inside of that hole”(6). L’indessicalità, l’immediata leggibilità della loro forma si riferisce ogni volta a un’iconografia più o meno culturalmente leggibile, che tuttavia viene contaminata da fantasie violente e sessualmente cariche, dalla raffigurazione di quella che Edmond Burke, a proposito del sublime, definisce “la potenza del nero” – una combinazione di sessualità e di grottesco, un senso di attrazione e di repulsione per un oggetto che si cerca di controllare affermandone la distanza, ma che contemporaneamente non ci si stanca di guardare, di desiderare.

Frantz Fanon, probabilmente, leggerebbe in queste immagini la traduzione visuale della sua “psicopatologia del colonialismo”, e in effetti le silhouette di Kara Walker sembrano mettere in scena quel processo di epidermizzazione della differenza, per il quale il corpo intero viene inghiottito dai suoi contorni, al punto che è la pelle stessa, nella sua “schiacciante oggettività”, a “secernere la razza”. Kara Walker è estremamente consapevole di questa affinità, anzi la cerca e la riproduce, tentando di renderla il più possibile produttiva: ri-produce l’ambivalenza di questo tipo di identificazione, la ri-mette in scena con il preciso obiettivo di farne esplodere le contraddizioni. È proprio qui, su questo margine, che si situa l’importante rilettura e attualizzazione di Fanon nella sua estetica: mentre Fanon è interessato a riconoscere la dicotomia bianco/nero che blocca il processo di identificazione (in vista dell’urgenza politica della lotta alla colonizzazione), l’artista intende esplorare i modi in cui questo tipo di rappresentazione semplificata, razzializzata, può essere fatta esplodere grazie alla produttività della sua stessa ambivalenza.

Il dispositivo visuale della silhouette assolve perfettamente a questo scopo. Rende identificabile immediatamente, in modo innocente, il soggetto rappresentato (Uncle Tom o Eva di Uncle Tom’s Cabin), e tuttavia, allo stesso tempo, rivela il suo essere irrimediabilmente Altro: uno spazio cavo, denso e opaco, uno spazio in cui non è possibile penetrare con lo sguardo, uno spazio di invisibilità che, dunque, può contenere qualsiasi cosa. Si apre così un territorio complesso e ambivalente, in cui agiscono “proiezione e introiezione, [...] rimozione, eccessiva determinazione, colpa, aggressività”(7).

Walker riesce in questo modo a collocare la rappresentazione in quel luogo di squilibrio occulto in cui la costruzione istituzionale, scientifica, massificata della conoscenza sulla differenza si intreccia con l’ambivalenza delle fantasie e delle proiezioni sul corpo razzializzato. Lo scenario della “psicopatologia” può a questo punto esplodere, rivelando, in quelle immagini “malefiche e protettive, ribelli e indulgenti, spaventose e desiderabili”(8) tutti i tratti contraddittori dell’Io che le guarda.

“A love affair”

I knew that if I was going to make work that had to deal with race issues,

they were going to be full of contradictions. Because I always felt that

it’s really a love affair that we’ve got going in this country, a love affair

(...) with the notion of major conflict that needs to be overcome

and maybe a fear of what happens when that thing is overcome”(9)

Kara Walker.

La prima scena che ci si trova davanti guardando a partire da sinistra The End of Uncle Tom and the Grand Allegorical Tableau of Eva in Heaven (1997) è l’immagine di una neonata e tre donne seminude, scalze, con un fazzoletto in testa, le vesti abbassate sulla vita e il seno scoperto. Non è difficile riconoscere nelle tre figure femminili l’immagine di tre donne nere, date le fattezze dei loro profili: le labbra carnose, il cranio pronunciato, la schiena inarcata. La bambina (anche lei facilmente identificabile per via della sua acconciatura) tenta di raggiungere il seno della donna piegata, presumibilmente sua madre, ed è sospesa in un equilibrio precario sulle sue ginocchia. Il collo della donna piegata è proteso verso il seno di una seconda donna, anche lei precariamente in equilibrio sulla punta dei piedi (con una grande anguria sulle spalle a fare da contrappeso), intenta a succhiare anch’essa dal seno della terza donna in piedi, appoggiata sulla schiena della prima.

Le immagini delle donne con il vestito abbassato e il seno scoperto richiamano immediatamente alla mente i dagherrotipi del XIX Secolo che ritraevano gli schiavi delle piantagioni del Sud. Walker sottolinea di nuovo che la schiavitù è la storia che sta raccontando. Il seno delle schiave era un oggetto che, come l’intera persona, apparteneva al padrone. Si trattava di un “oggetto” cruciale per l’intera economia delle piantagioni: produceva latte per i figli delle schiave stesse (avuti con altri schiavi o dai padroni, nella maggior parte dei casi in seguito a atti di violenza – figli che, in entrambi i casi, non appartenevano alle schiave, bensì al loro padrone) e soprattutto per i figli dei bianchi. Di conseguenza il padrone poteva disporne sempre a suo piacimento. Il seno delle schiave era nello stesso momento espressione di un desiderio sessuale, di un potere sovrano e di un utile economico, e in questo senso triplicemente feticizzato.

In questa scena Kara Walker riproduce la fissazione sul seno femminile come oggetto di desiderio e di potere, cambiandola di segno, pur conservando tutta l’inquietudine e la sensazione di violenza sospesa dello scenario feticista. Si tratta di un menage tutto al femminile, in cui il gesto di allattarsi reciprocamente segnala per le donne, metaforicamente, il nutrimento dell’amore materno rivolto riflessivamente verso loro stesse, in modo cioè da riappropriarsi del loro corpo, da conferire a loro stesse il potere e il controllo precedentemente nelle mani del padrone. Tuttavia resta una sensazione di inquietudine: la neonata è colta in un fermo immagine, sospeso tra due azioni indecidibili: sta per raggiungere il seno al quale nutrirsi, oppure sta per cadere all’indietro. La donna sembra quasi disinteressarsi della bambina, per soddisfare egoisticamente la propria sete.

Certamente il riferimento è alle contraddizioni e alle ambiguità legate alla relazione col proprio corpo e alla maternità sperimentate dalle donne durante la schiavitù, così puntualmente e poeticamente raccontate nel romanzo Beloved, di Toni Morrison: “Beloved è mia figlia. È mia”; “Beloved è mia sorella. Ho mandato giù il suo sangue insieme al latte di mia madre”(10).

Ma quello che sta passando da una donna all’altra insieme al fluido corporeo, quello che qui viene affermato, non è solo la rivendicazione di una relazione affettiva, di parentela, negata dalla spietata economia schiavista. L’equilibrio delle tre figure femminili in questa scena è raggiungibile solo attraverso il bilanciamento reciproco dei corpi, solo attraverso il loro legame. Tutte e tre queste figure sono tenute insieme, e in piedi, dal fluido corporeo che scorre fra loro. Cioè dalla memoria dell’esperienza condivisa della schiavitù, una memoria essenzialmente corporea, soprattutto per le donne. Il veleno della schiavitù e del suo ricordo passa attraverso i liquidi corporei, perché la schiavitù è stata una questione corporea e il corpo ne conserva la memoria. Si tratta tuttavia di un legame che è anche una catena, che stringe contraddittoriamente le donne nell’urgenza di nutrirsene reciprocamente e nella dolce sensualità del gesto, che conferisce loro potere, autosufficienza e insieme le incastra, le blocca nella morbosità di un fermo immagine incantato, nel rischio e nel fascino di una fusione amorosa che contraddice il loro desiderio di autonomia – in effetti le tre silhouette diventano una, proprio attraverso la continuità dei corpi attaccati nell’atto di succhiare.

Walker sembra raccontare per immagini quello che Toni Morrison racconta con le parole: “‘Diamo proprio un bello spettacolo’ pensò Sethe, e chiuse gli occhi per raffigurarsi la scena. Tre donne al centro della Radura, alla base della roccia dove Baby Suggs, la santa, aveva amato. [...] Restarono così per un po’, poiché né Denver né Sethe sapevano come fare: come fare a smettere di osservare o di provare piacere nel bacio prolungato di quelle labbra”(11).

Tuttavia, la circolarità incantata di questa immagine è solo apparente: il cerchio in realtà non si chiude. Nell’immagine di Walker la neonata non raggiunge il seno della madre. La memoria corporea della schiavitù, che fuoriesce dall’oggetto feticizzato per eccellenza (il corpo femminile in quanto oggetto sessuale e riproduttivo), è un liquido sterile, che non è in grado di riprodursi, di passare dalla donna alla neonata. È la memoria di ciò che non può essere detto, pur non potendo essere dimenticato – e che Kara Walker vuole farci vedere.

The work is two parts research

and one part paranoid hysteria.

Kara Walker

È difficile raccontare “cosa succede” in alcune scene contenute nei grandi Tableau di Kara Walker. Ho percepito questa difficoltà davanti al particolare di The End of Uncle Tom: nel guardare e riguardare questa immagine la mia impressione su quello che vedo (o credo di vedere) cambia, si approfondisce, si trasforma via via che l’immaginazione vi proietta le sue associazioni, le sue fantasie. Sento che è la mia emotività che, perversamente e inesorabilmente, arma il mio sguardo.

Questo è quello che vedo a una prima occhiata. Un uomo dal chiaro profilo bianco, con una protesi al posto della gamba sinistra e con una pancia enorme, sodomizza un piccolo schiavo afroamericano, poggiando tutto il peso della sua pancia su di lui, che a sua volta si aggrappa a un fusto di granturco per sostenersi. Il padrone stringe la sua spada nella mano sinistra puntellandosi al terreno. Sul terreno un neonato viene trafitto dalla spada, senza tuttavia nessuno spargimento di sangue.

Rifletto sul fatto che l’uso delle silhouette permette a Kara Walker di “legare una certa bellezza a una specie di lussuria violenta, che a volte è eccessiva, autolesionista e riduce tutto e tutti al nero”(12). Penso che sono di fronte a uno scenario che svela il lavoro immaginativo attraverso il quale si produce la razzializzazione della sessualità e la sessualizzazione della razza, attraverso il quale cioè la razza e il sesso vengono individuati come inscindibili parti del processo di costruzione della differenza. Uno scenario del quale in questo momento, mio malgrado, mi sento complice.

Provo ad analizzare, a fare dei collegamenti, ignorando la sensazione di disagio che mi prende alla gola. Nelle opere di Walker sono frequenti le scene di atti sessuali tra schiavi e padroni, nelle quali i codici, gli stereotipi e i tabù legati al desiderio sessuale e agli incroci razziali vengono manipolati strategicamente, per sovvertirne il senso. In questo caso viene rappresentato un atto sessuale sterile, non teso alla procreazione, ma più che altro all’affermazione di un potere e di un piacere, all’appagamento di un desiderio di controllo e di possesso sull’altro. La negazione dell’aspetto procreativo in questa scena è sottolineata dall’uccisione del neonato con la spada sulla quale il padrone si appoggia per non cadere, evidenziando una volta di più quanto razza-sesso-violenza fossero inscindibili e costituissero le fondamenta del potere nel sistema schiavista. Il padrone qui è mutilato, zoppo, per potersi tenere in piedi deve appoggiarsi da un lato alla spada e dall’altro sul corpo del ragazzino. Dunque al piccolo schiavo basterebbe sfilare il suo corpo da quello del padrone per farlo franare in terra, e per liberarsi dalla sua morsa, dalla sua aggressione, invece quello che fa è voltarsi a guardare. Inizio a pensare che qualcosa nella mia prima lettura non torna e che proprio l’espressione stupita del piccolo schiavo può essere una chiave per re-interpretare l’intera scena. I corpi dei due, schiavo e padrone, non possono essere separati. Li unisce, o meglio li incastra la violenza dell’atto di possessione sessuale e la sollecitudine con la quale la schiena del bambino sopporta il peso della pancia del padrone. Sono l’uno il complemento dell’altro. Qui Walker sembra mettere in discussione qualsiasi rappresentazione o discorso sul potere fondato sulla dicotomia oppresso/oppressore, evidenziando semmai quella che Mbembe, a proposito delle relazioni coloniali, chiama la “banalità del potere”(13): l’oppresso e l’oppressore sono legati nella stessa morsa, intima e corporea, non possono liberarsi dall’“intimità della tirannide” che li stringe nello stesso nodo. Così qui Walker mette in evidenza quanto anche la complicità dello schiavo, il suo desiderio di soddisfare il padrone misto alla paura delle sue ritorsioni e sostenuto da una generale atmosfera di ansia, fosse determinante per mantenere in piedi il sistema schiavista. Lo schiavo non si sottrae al contatto sessuale, accetta dentro di sé il corpo del suo padrone, stabilisce con lui una relazione di morbosa intimità, che però, da un momento all’altro, potrebbe invertirsi e trasformare la vittima in aguzzino.

C’è tuttavia qualcosa che ancora non torna. Inizio a penetrare il mio disagio. Mi rendo conto che, a ben guardare, non c’è nessun esplicito riferimento nell’immagine alla consumazione di un atto sessuale. Solo una superficie di indistinto nero, e un’arte nel tracciare il profilo delle figure conservando volutamente l’ambiguità della postura. È possibile dare altre letture dell’immagine. Ad esempio, nella precedente interpretazione, ho dato per scontato che la gamba in carne ed ossa appartenesse al piccolo schiavo, ma effettivamente non è affatto detto che sia così: la lussuria violenta che ho immediatamente proiettato nell’immagine ha orientato la mia interpretazione della pozza di “nero” nella quale vengono inghiottiti e resi invisibili i contorni essenziali per decodificare l’azione che si sta svolgendo tra quei due corpi. Se invece quella gamba appartenesse al padrone, i due corpi diventerebbero una sola ibrida silhouette, realizzando, forse ancor più efficacemente, la rappresentazione di quell’intimità della quale la tirannide ha bisogno per auto-riprodursi. In questo caso il busto del ragazzino sarebbe una specie di escrescenza che fuoriesce dal corpo del padrone, un sorta di pene, sottolineato simbolicamente nel fusto che il piccolo schiavo stringe fra le mani e che prolunga il suo corpo-fallo fino alla pannocchia, rivolta verso il padrone stesso a simboleggiare la potenza auto-riproduttiva del regime schiavista.

L’atto sessuale fa parte di quel non-visto che l’artista cela nel nero, e che sta all’immaginazione e alla fantasia dell’osservatore attivare. Walker lascia solo delle tracce, ordisce semplicemente e astutamente la trama dell’immagine infarcendola di tranelli: lo stupore muto del piccolo schiavo sembra così eloquente... (“my complement, my enemy, my oppressor, my love”).

“Dear you, hypocritical fucking Twerp...”

Le opere di Kara Walker mettono in scena il complesso immaginario intorno a quel trauma personale e collettivo che è stata la schiavitù in America, e che l’artista fa riaffiorare, venendo a patti con la difficoltà di raccontare l’irraccontabile, di far vedere quello che è stato allontanato, reso estraneo, quello che non può essere ricordato se non a costo di penetrarne il senso di perturbante familiarità. L’artista cerca di venire a patti con quel processo di disremembering del quale parla Toni Morrison nel suo Beloved a proposito della difficoltà e del dolore di ricordare: l’amnesia, la rimozione salvifica (dis-remember) da un ricordo impossibile da contenere, un ricordo che fa esplodere la soggettività in quella forma di schizofrenia (dis-member) analizzata da Fanon in Pelle nera maschere bianche. Kara Walker ripercorre questa memoria smembrata e sotterranea, disseminando le sue opere di ganci, di tranelli, di ami, tesi allo spettatore affinché sia in qualche modo costretto a penetrarne il trauma, a raffigurarne i fantasmi, a riconoscerne le conseguenze, a rendersene consapevole. Il suo sguardo intorno alla problematica razziale ha a che fare con un territorio nel quale l’aspetto intellettuale e quello emotivo sono inscindibili. Walker cerca di trarre l’osservatore in inganno rispetto alle proprie stesse percezioni, costringendolo a una sorta di lapsus percettivi: a compiere degli errori nel processo di riconoscimento delle immagini, a sperimentare l’incertezza nel ricostruire il non visto a partire dal visibile, e il disagio nel momento dell’identificazione/proiezione delle sue fantasie sul display nero delle silhouette.

Walker gli rende impossibile (o quantomeno difficile) il disconoscimento o la rimozione di questi sentimenti, lo esorta a rendersene consapevole, permettendogli – e questo è cruciale – di guardare con lo stesso sguardo critico lei stessa, in relazione alle immagini che propone, rassicurandolo sul fatto che lei stessa, l’artista, colei che lo sta intrappolando, è la prima a essere caduta nella trappola. L’artista conduce senza preavviso lo spettatore nel territorio dell’“unexpected”, dove qualsiasi morale viene sospesa: l’osservatore si ritrova così, con tutto il suo bagaglio di sensibilità, di eticità, di idee su ciò che è moralmente-accettabile, di fronte a immagini che rifiutano qualsiasi facile rassicurazione, e che lo immergono nel perturbante, nel riconoscimento cioè di qualcosa di familiare in quelle figure, nelle azioni che egli crede stiano compiendo, e nelle fantasie che egli vi proietta. Le silhouette diventano così il doppio, l’ombra dello stesso spettatore, costretto a confrontarsi con azioni e immagini inquietanti o grottesche, frutto della morbosità di una fantasia rispetto alla razza della quale egli, insieme all’artista, è costretto a riconoscere la familiarità.

È proprio il riconoscimento della familiarità di un meccanismo percettivo che riteneva estraneo a scioccare l’osservatore, che viene colto da una sorta di frenesia, di imbarazzo, di disorientamento. Questa sensazione di disagio può spingerlo a riflettere metalinguisticamente sulle modalità trasparenti attraverso le quali fino a quel momento ha letto e consumato (provandone piacere) immagini razzializzate. Nelle atmosfere immersive che l’artista costruisce per l’osservatore (i grandi panorami, le silhouette a grandezza naturale, le installazioni con le lavagne luminose che proiettano degli scenari intorno alle silhouette, rendendo l’opera ancor più performativa e lo spazio ancor più inclusivo) la familiarità rassicurante delle figure di carta nera si trasforma nell’oscurità cava di ombre, fantasmi che si accalcano intorno a lui, che sembrano compiere delle azioni violente, orribili, sessualmente provocatorie e a volte disgustose, lasciandolo tuttavia nel dubbio che si tratti solo delle sue proiezioni, delle sue fantasie.

Questa improvvisa scossa emotiva blocca il flusso di associazioni che l’osservatore inizialmente innesca nella sua percezione delle immagini, impedendo qualsiasi atteggiamento contemplativo di fronte ad esse, rendendo impossibile qualsiasi percezione da uno spazio di sicurezza, qualsiasi posizione di distanza: “to be a witness to Walker’s work is [...] to be locked into a spiral of perversity”(14). L’atmosfera immersiva delle opere di Kara Walker impone all’osservatore una modalità percettiva che non è più un’attività prettamente razionale ma, piuttosto, un’attività incorporata, che coinvolge il suo corpo nel suo essere un corpo sensante, che considera gli aspetti emozionali nella loro capacità di produrre senso. Così, la stessa sensazione di angoscia mista all’esaltazione di fronte alle opere dell’artista diventa produttiva e potenzialmente esplosiva.

Nel guardare o nel percorrere le installazioni di Kara Walker ci si sente “toccati” in un senso estremamente letterale. Le sue opere hanno molto a che fare con quelle che Didi-Huberman chiama “immagini-contatto”(15), quelle immagini il cui potere è talmente forte da spingere il corpo dell’osservatore a muoversi, ad agire, più spesso per riportare l’ordine che quell’immagine sembra aver sconvolto(16). Si tratta di immagini che letteralmente toccano l’osservatore, che lo feriscono nel vivo, lo interrogano e pretendono a loro volta di essere interrogate, si tratta di immagini che annientano la distanza, che aderiscono a chi le guarda, gli si appiccicano addosso. Le opere di Kara Walker sono immagini-contatto perché si mettono in mezzo, ostacolano lo sguardo per permettergli di guardare meglio. Sono immagini che inquietano o feriscono o eccitano, immagini terrorizzanti, fastidiose o invadenti al punto da far sentire all’osservatore il bisogno di spostarsi, di muoversi, di voltarsi, o il bisogno di distogliere lo sguardo insieme al desiderio di sgranare gli occhi. Le immagini-contatto che Walker costruisce permettono di recuperare quella benjaminiana dimensione percettiva di appropriazione tattile attraverso lo sguardo: uno sguardo che nel sentire comprenda, che riesca a sopportare di vedere ciò che non può essere raccontato. Sono immagini che chiedono all’osservatore di sopportare la spaventosa intimità del sentire toccato il proprio sguardo.

Note

1.Si tratta di una frase tratta da un’opera di Kara Walker del 1998, Letter from a Black Girl, costituita dal testo di una lettera attaccato a una parete bianca.

2. K. Walker in H. U. Obrist, It’s a Museum in Progress Production, intervista a Kara Walker, 1998, in http://www.trax.it/hans_ulrich_obrist.htm.

3. K. Walker in Y. Raymond, R. Hooper, Kara Walker, My Complement, My Enemy, My Oppressor, My Love, Gallery Guide, Whitney Museum of American Art, New York, Walker Art Center, Minneapolis, 2007, p. 3 (corsivi miei).

4. K. Walker in H.U. Obrist, cit.

5. I “blackface minstrel show” sono delle piccole performance, nate all’inizio del XIX secolo e diventate un genere di intrattenimento di massa all’interno di manifestazione circensi e di varietà. Durante i minstrel show degli attori bianchi con la faccia dipinta di nero (poi anche degli attori afroamericani) mettevano in scena sketch con un forte contenuto razzista o canzonatorio nei confronti dei neri.

6. G. Dubois Shaw, Seeing the Unspeakable, the Art of Kara Walker, Duke University Press, Durham and London, 2004, p. 23.

7. H. Bhabha, I luoghi della cultura, Meltemi, Roma, 2001, p. 119.

8. T. Morrison, Giochi al buio. Il bianco e il nero nella letteratura Americana, Frassinelli, Piacenza, 1994, p.67.

9. K. Walker in Y. Raymond, R. Hooper, cit., p. 2.

10. T. Morrison, Amatissima, Piacenza, Frassinelli, 1988, p. 280 e 287.

11. T. Morrison, Amatissima, cit., p. 138.

12. K. Walker in H. U. Obrist, cit.

13. A. Mbembe, Postcolonialismo, Roma, Meltemi, 2005.

14. M. Reinhardt, The Art of Racial Profiling, in I. Berry, D. English, V. Patterson, M. Reinhardt, Kara Walker: Narratives of a Negress, New York, Rizzoli International Publication, 2007, p. 125.

15. G. Didi-Huberman, Contact Images, in La ressemblance par contact: Archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte, Paris, Les Editions de Minuit, 2008.

16 Uno degli esempi citati da Didi-Huberman è quello di Cimabue che, di fronte alla mosca dipinta dal suo allievo Giotto sul naso di una figura, tentò di scacciarla con la mano, prima di rendersi conto che era “solo” un’immagine.