L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

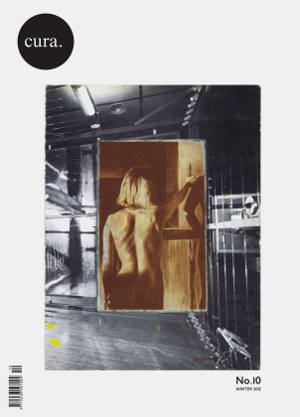

cura.magazine Anno 4 Numero 10 inverno 2012

No curator is an island

Filipa Ramos

Conversazione con Mary Anne Staniszewski

Free press trimestrale dedicato ai temi dell'arte e della cultura contemporanea

INSIDE THE COVER

Ian Tweedy

words by alessandro rabottini

PORTRAITS IN

THE EXHIBITION SPACE

Photocopying Exhibitions

SETH SIEGELAUB...

by lorenzo benedetti

SPACES – Study Cases

Chapt. 1 – PIERRE BAL-BLANC / CAC Brétigny

by vincent honoré

TALK

No Curator Is an Island

A Conversation with

MARY ANNE STANISZEWSKI

by filipa ramos

AROUND

OLAF METZEL

The Limits of Freedom of Opinion

by raimar stange

TALKING ABOUT

FICTIONAL YET REAL

On Cabello/Carceller’s Archive:

Drag Models

by felix vogel

On the Exclusion of

Anachronistic Beauty

Abdul Hay Mosallam Zarara’s Struggle at the Limits of Memory and Desire

by ulrich loock

FOCUS

WALID RAAD

Symptoms of Withdrawal

by achim borchardt-hume

THE NEW NOW!

Giulio Delvè

by luca francesconi

LAB

a project by

MARTIN SOTO CLIMENT

words by chris sharp

SPOTLIGHT

IZA TARASEWICZ

by chris fitzpatrick

RAPHAëL ZARKA

It Would have been Easy to Start

from the Beginning

by cecilia canziani

ANDROID®

That Used to Be Us

by riccardo previdi

LAB

a project by

Benny Chirco

Demonizza prima di deliziarsi

a project by

Amy Feneck

Arms Holding Flags

words by caterina riva

FASHION CURATING

Interview with KaAt Debo

director MoMu Antwerp

by dobrila denegri

BOOKS

THREE BANQUETS...

by costanza paissan

Cosa può fare una scultura?

Cecilia Canziani

n. 18 autunno-inverno 2014

Richard Sides

Anna Gritz

n. 16 primavera-estate 2014

Nicolas Deshayes

Isobel Harbison

n. 15 autunno-inverno 2013

Titologia dell'esposizione

Jean-Max Colard

n. 14 primavera-estate 2013

Laura Reeves. Ritorno alla realtà

Adam Carr

n. 13 inverno 2013

Marie Lund

Cecilia Canziani

n. 12 autunno 2012

Lo scorso mese l’Istituto Svizzero di Roma ha organizzato, a Venezia, Harald Szeemann in context, un summit di due giorni dedicato alla riflessione e all’analisi del noto curatore. Attraverso un intenso programma e una fitta agenda, l’incontro ha ospitato diversi contributi, da quelli dal tono più intimo e aneddotico, a quelli volti a un’analisi delle metodologie del suo lavoro; dalla rivisitazione di momenti specifici della sua carriera, fino alla discussione del senso del reale utilizzo della sua eredità.

A conclusione dell’incontro, l’intervento di Mary Anne Staniszewski ha introdotto un passaggio fondamentale rispetto al momento attuale, sottolineando la necessità di considerare la situazione politica e sociale contingente – con gli importanti avvenimenti di occupazione e le agitazioni che stanno dilagando a livello globale, da Piazza Tahrir a Zuccotti Park –, al fine di dare un nuovo senso alla complessiva indagine della figura curatoriale, nell’ambito di una sfera culturale più ampia. È sembrato quindi logico proseguire la conversazione con Mary Anne Stanizewski riguardo al suo discorso sulla funzione sociale delle pratiche curatoriali. Ed è così che, tenendo a mente il suo manifesto in cui dichiara che “la curatela, come la creazione d’arte, può essere un catalizzatore per il cambiamento culturale e sociale” e prestando particolare attenzione alla sua lunga collaborazione con lo spazio indipendente newyorchese Exit Art, abbiamo approfondito pensieri, ricordi, esperienze.

Filipa Ramos Non potremmo cominciare la nostra conversazione senza ricordare la drammatica e recente scomparsa di Jeanette Ingberman, che deve averti scosso profondamente nel privato e in ambito lavorativo. Proprio riguardo a questo, vorrei domandarti di parlare della tua esperienza in collaborazione con Exit Art e sapere cosa pensi circa il futuro di uno spazio espositivo alternativo così importante.

Mary Anne Staniszewski Exit Art è stata, in un certo senso, Jeanette Ingberman e Papo Colo. Hanno dato vita a uno spazio alternativo che col tempo si è trasformato in un centro culturale e che ha quel tipo di qualità che associerei a un gesamtkunstwerk. Colo si è sempre occupato del design delle mostre, delle pubblicazioni, degli inviti e dei materiali per la programmazione, dal momento che ha una formazione artistica, mentre Jeanette aveva uno slancio più storico-artistico, teorico e nel complesso manageriale, essendosi formata come storica dell’arte e curatrice; inoltre avendo ricoperto, in età molto giovane, una posizione importante al Bronx Museum, era piuttosto addentro alla scena contemporanea. Insieme pensavano le mostre e la programmazione. Colo è interessato a proseguire con il teatro e in qualche modo con il programma ecologico attraverso l’iniziativa S.E.A. (Social Environmental Aesthetics). E c’è un’altra area che Jeanette e Colo erano intenti a sviluppare, che non è ufficialmente una parte di Exit Art: si tratta della residenza per artisti-studenti che hanno cominciato ad avviare a Puerto Rico. Jeanette e Colo avevano comprato un po’ di terra vicino alla foresta El Yunque, dove avevano costruito alcuni padiglioni, con l’idea iniziale di realizzare una residenza creativa sostenibile, che ora potrebbe diventare piuttosto un programma educativo incentrato sulle Americhe. È ancora a uno stadio di studio, ma credo che Colo continuerà a svilupparlo. Quindi, dobbiamo aspettare di vedere come si evolverà il tutto, ma è chiaro che non sarà più Exit Art di prima. Come ha detto recentemente Antoni Muntadas, mentre discutevamo la situazione attuale: “Exit Art è sempre stato Jeanette e Colo, due energie complementari!”.

Questo discorso si collega al modo in cui alcune figure siano così carismatiche e artisticamente creative, e a come certe pratiche e alcune istituzioni siano loro così intimamente associate, come si è anche discusso in questi giorni nel corso del dibattito sulla figura di Harald Szeemann. E questo non ha nulla a che vedere con la creazione di miti di stampo pre-moderno, è piuttosto una sorta di celebrazione delle possibilità di ciò che un essere umano o una collaborazione sono in grado di realizzare. Exit Art è stato un collettivo, un’istituzione aperta a interventi di curatori, artisti, attivisti e studenti, e questi progetti hanno rappresentato un canale creativo per le idee di diverse comunità e diverse questioni.

La prima mostra di Jeanette e Colo è stata Illegal America (1982), un’esposizione sull’arte censurata e sugli artisti che, producendo il proprio lavoro, sono entrati in conflitto con la legge. Inoltre, gran parte della programmazione iniziale aveva a che fare con gruppi e temi non affrontati generalmente dal mainstream artistico, per cui Exit Art ha assunto l’identità di spazio multiculturale, prima che “multiculturale” divenisse un termine! Ricordo che a un certo punto la gente cominciò a definirla una galleria “del terzo mondo”, tanto che per un po’ Colo e Jeanette la chiamarono “Exit Art: the first world” [Exit Art: il primo mondo].

F.R. È sorprendente che tu abbia ripetuto diverse volte il concetto di “differenza”, e ancora in relazione a Exit Art, una delle caratteristiche più impressionanti è la transdisciplinarietà di questo spazio, come abbia realmente ospitato la “diversità” combinando approcci, metodi, persone e mondi differenti. Puoi dirci qualcosa circa i diversi criteri curatoriali di Exit Art, specialmente in un momento in cui sembra esserci ancora un forte appeal verso la specializzazione e nei confronti di una richiesta di autorialità in campi specifici. Come può uno spazio transdisciplinare, che ha fatto intrecciare così tanti ambiti, funzionare da un punto di vista curatoriale?

M.A.S. Exit Art non è stato singolare solo per le diverse comunità coinvolte, ma è stato anche di ampie vedute per i linguaggi, le discipline, le idee e le questioni sviluppate, spaziando dai problemi di forma ed estetica all’interesse per opere politicamente impegnate. Jeanette e Colo hanno dato vita a un’ampia programmazione, ma il loro è stato anche un progetto collettivo, interdisciplinare che ha coinvolto diversi tipi di ricerca e diverse firme. I compositori Michael Gordon, David Lang e Julia Wolfe tennero il loro primo festival-maratona Bang on the Can da Exit Art nel 1987, divenuto quindi un evento musicale d’avanguardia realizzato in luoghi come il Lincoln Center for Performing Arts. Diversi curatori sono stati ospitati per organizzare mostre, come quella del 1993, Comic Power, che si concentrava sui fumetti underground. Nel 1990 hanno inoltre realizzato una mostra sui media works di Samuel Beckett, includendo i suoi film, le sue produzioni televisive e radiofoniche, e riallestito due delle sue opere teatrali. Sono stati i primi a proiettare La Società dello Spettacolo [La Société du Spectacle, n.d.r.] di Guy Debord negli Stati Uniti, ma in quel caso come in molti altri non erano loro i curatori del programma. La proiezione faceva parte di una serie organizzata da Keith Sanborn, Film Modernism and Its Discontents, sul Situazionismo Internazionale, il Lettrismo e lavori precedenti di registi come Dziga Vertov.

Jeanette e Colo sono sempre stati aperti a nuove idee raggiungendo nuove comunità per diversi progetti e ampliando e modificando la programmazione per la tipologia dell’audience.

Inizialmente si sono fatti conoscere per aver curato alcune mostre monografiche di artisti divenuti poi molto noti, tra cui David Hammons, Krzysztof Wodiczko, Adrian Piper, Tehching Hsieh… Queste mostre erano molto importanti per gli artisti poiché, in alcuni casi, costituivano la loro prima esposizione in una galleria.

Lavorando di recente alla biografia di Jeanette, ho appreso che ha curato assieme a Colo 175 tra mostre, festival e pièce teatrali. Recentemente, Exit Art ha aperto un nuovo cinema per film digitali, uno spazio curato dal giovane Matthew Freundlich che ha firmato la serie Digimovies. Pur supervisionando ogni aspetto, Exit Art si è sempre affidato a professionisti per specifici progetti… Nessun curatore è un’isola, tutto ciò crea una comunità.

F.R. Proprio questo aspetto fa riflettere sulle pratiche curatoriali collettive e sulle possibilità di produrre discorsi attraverso una voce comune. Che rapporto può esserci tra ambiti individuali e l’urgenza di lavorare collettivamente, che sembra diventare sempre più evidente?

M.A.S. Molte importanti mostre internazionali hanno un grande team curatoriale, spesso guidato da un solo individuo. È naturale che il “sistema” prenda in considerazione il singolo artista o curatore, ma questo può risultare non equilibrato. In alcuni momenti è opportuno, per chiunque abbia un’idea, svilupparla individualmente. Ma la produzione culturale non può essere solo questo, bisogna aprire un dialogo e creare manifestazioni creative collettive. Proprio in questo momento la nozione di collettività è nell’aria e si propone politicamente: si veda il modo in cui sono organizzate le occupazioni, senza alcuna figura leader, alcun manifesto (personalmente, io amo i manifesti, e amo il manifesto come forma d’espressione). Ma le occupazioni si stanno configurando come un testo più aperto, con possibilità per il presente e per il futuro… È un modello nuovo, ci sono diverse cose da dire in tempi e modi differenti e sarebbe interessante vedere che tipo di strutture curatoriali potrebbero entrare in dialogo con le strutture dell’occupazione. È piuttosto interessante che prima di partire per Venezia un intervistatore della National Public Radio di New York avesse chiesto a una delle donne che campeggiavano durante un’occupazione: “Perché non rimani qui di giorno e di notte non torni a casa, perché devi farlo 24 ore al giorno?”, e lei ha risposto: “Siamo qui quasi come in una galleria, dobbiamo rimanere in mostra: vogliamo che la gente ci veda, e vogliamo essere presenti”; continuando poi a usare questa metafora della galleria per il suo essere lì, poiché era qualcosa che la gente doveva vedere. Questa coscienza di sé rispetto al fatto di essere socialmente visibili era rappresentata dall’idea di una galleria, una consapevole sovraesposizione culturale. Questo è un esempio piuttosto particolare di come inquadrare qualcosa culturalmente. La cornice non deve essere per forza di tipo visivo, ma ha a che fare con ciò di cui ho discusso durante la conferenza sul recente utilizzo di metafore curatoriali e l’adozione di termini sempre più rarefatti nel mondo dell’arte, da applicare al modo in cui è configurato l’attuale panorama sociale. Ho pensato che la descrizione di questa donna sul suo modo di partecipare all’occupazione fosse particolarmente d’effetto.

F.R. È curioso che parli di questo, dato che le due cose che volevo chiederti sono strettamente connesse a questo argomento. La prima domanda riguarda ciò cui accennavi circa la necessità per uno spazio di passare dai discorsi ad azioni concrete, che riescano a penetrare nel Reale. La mia domanda è: come pensi che le istituzioni o gli individui possano passare dal pensiero all’azione concreta?

M.A.S. Beh! Non lo si sa mai. Sono fermamente convinta che se si ragiona in modo diverso, si è diversi, si hanno discussioni diverse e così via. È per questo motivo che penso che i media siano così importanti. Paragono i principali media degli Stati Uniti e il loro isolamento a quello di altre nazioni. Naturalmente, ci sono tanti più canali di comunicazione data la proliferazione delle nuove tecnologie, dei social media e del web, e negli Stati Uniti molti di coloro che hanno una visione più progressista ascoltano o seguono online il programma radio-televisivo “Democracy Now!”. Ma i media tradizionali negli USA sono sorprendentemente provinciali, se confrontati a emittenti simili in Europa. Per quanto riguarda l’arte, la produzione culturale e loro specifiche azioni, non si sa mai veramente se un’idea stia avendo un qualche tipo di risposta, una reazione o un risultato in termini politici concreti. Puoi produrre eventi e progetti con un’estetica ‘strumentale’, che è un termine gergale che odio, vale a dire iniziative legate a un’azione diretta. Alcuni dei miei colleghi universitari sono stati coinvolti nella creazione di una organizzazione che presenta eventi e workshop socialmente e politicamente molto impegnati, chiamata The Sanctuary for Independent Media a Troy, New York. The Sanctuary è attivo in molte questioni, sia locali sia internazionali. Sta anche collaborando con la comunità per realizzare una piazza pubblica nelle vicinanze, per il quartiere… Questa è un’estensione dei loro progetti creativi ed è un esempio di come si possa aprire uno spazio per diversi tipi di richiesta e di possibilità. Resta il fatto che non si può sapere quale sarà il risultato di tali produzioni o azioni, non è possibile prevederlo.

F.R. Mi piacerebbe affrontare con te un caso specifico, riguardante la possibilità di produrre e trasmettere una memoria culturale. È legato all’artista brasiliana Lygia Clark. Beh, quasi due terzi del suo lavoro è composto dalle cosiddette Clinical Propositions, la creazione di oggetti e dispositivi che interagivano con i suoi ‘pazienti’ e che pertanto comprendevano un trattamento. Ciò che rimane sono gli oggetti usati durante questi rituali, che molto facilmente diventano i ‘cadaveri’ di un evento non più presente. La mia domanda è: come si può risolvere, condividere, conservare e presentare opere molto importanti del nostro recente passato, di cui ciò che resta non è sufficiente per la loro trasmissione?

M.A.S. Prima di tutto, non le metterei su un piedistallo e, forse, le collocherei in spazi o stanze diverse da quelle in cui venissero mostrati altri lavori. Includerei certamente qualsiasi tipo di foto-documentazione, o alcune strategie allestitive per mostrare ciò che chiamo il “processo di istituzionalizzazione”. Per esempio, se si avesse una registrazione dell’artista che parla, o se ci fosse una particolare ambientazione associata a queste pratiche, come, per esempio, se i processi fossero avvenuti sempre su un tavolo… Una possibilità è quella di includere la documentazione fotografica accanto al lavoro, perché è visivamente molto importante. Ma vorrei cercare di mostrare tutto questo in modo tale da renderlo illuminante, ma non invadente.

F.R. Permettimi di darti un altro esempio per questo tipo di dilemma, a proposito del mettere in scena e ripresentare opere basate sul tempo. Nel 2009 una galleria ha presentato gli happening di Allan Kaprow. La mia domanda riguardo a questo è: come si può condividere una memoria che esiste nelle menti di coloro che erano presenti in quel luogo e in quel momento, e che hanno vissuto, esperito e osservato il display in un contesto specifico, molto lontano dal momento attuale?

M.A.S. Ne ho viste diverse versioni, così come dell’uso di photomural. Un’idea è quella di utilizzare la documentazione fotografica accompagnata da un brano audio, per esempio una registrazione di qualcuno che era lì, mentre descrive l’evento; o una registrazione di Kaprow mentre spiega ciò che ha presentato e mentre racconta in che cosa consisteva un happening… Alcuni musei hanno prodotto ricostruzioni parziali di questo tipo di lavoro. Esteticamente, fare un’installazione visiva e sonora, a grandezza naturale, per dare un senso di scala, con photomural molto drammatici, dove si possa capire davvero come gli happening fossero di fatto, in combinazione con il suono. Non so se ci siano le registrazioni audio di questi eventi. Naturalmente si tratta di semplici suggerimenti. In questo modo si ottiene un impatto visivo e si potrebbe ottenere anche un impatto uditivo da questo tipo di documentazione. Ma si può anche avere una ri-creazione o persino un’interpretazione di questi happening se si intendono come un’opera teatrale che viene reinterpretata ogni volta che viene ‘eseguita’. A quel punto diventerebbe qualcos’altro, una specie di pièce teatrale, cosa che gli happening non sono. Ma questo significherebbe trattarli come una ripresentazione di qualcosa di passato. Tutte le opzioni saranno sempre limitate per ciò che riguarda queste opere basate sul tempo, poiché potrebbero essere in contrasto con la vera natura dei lavori. I tentativi di fare mostre di questo tipo a volte proprio non riescono, diventano una sorta di Disneyworld artistica. Se volessi farlo in maniera sofisticata, utilizzerei qualsiasi tipo di suono registrato dell’evento, e sarebbe l’ideale. Vedrei anche cosa può fornire l’archivio; potrebbero esserci alcune immagini, un libro, persino giornali, al fine di inquadrarlo storicamente. Exit Art ha fatto un gran numero di mostre il cui nucleo centrale consisteva nella documentazione. Illegal America era per lo più costituita dalla documentazione di quei momenti illegali, e includeva molti documenti, fotografie e ritagli di giornale.

F.R. Ciò che dici mi porta a pensare ancora di più che il curatore dovrebbe lavorare politicamente, non in maniera descrittiva ma consapevole del proprio ruolo nel prevenire un sistema ‘che consuma’ le opere e le rende merce di scambio, scongiurando così la semplice anestetizzazione dei beni e concependo strategie per evitare che ciò accada…