Open è un'iniziativa che ogni volta ha un tema diverso. La scelta di questa quinta edizione è stata di aprire un bando per artisti sulla tematica arte-lavoro: com'è emersa?

Marco Baravalle: La tematica è nuova, ma per noi non è nuovo l'interesse per i temi che intrecciano le dimensioni della produzione artistica con quella dell'attivismo ecc. La tematica del lavoro oggi è centrale, anche con accenti drammatici, all'interno del momento che stiamo vivendo.

Tra le proposte artistiche che abbiamo scelto e che costituiscono la mostra Open#4 si possono però isolare alcuni filoni di ricerca. Abbiamo ricevuto molte appplication sul tema della memoria, della decadenza o delle lotte del lavoro operaio, ma da un punto di vista particolare: quello di un passaggio epocale dal fordismo, del lavoro operaio, verso una produzione del lavoro immateriale.

Questo passaggio al post-fordismo è stato elemento di interesse per molti artisti, come ad esempio Leone Contini e Angelo Castucci. Quest'ultimo ha presentato il lavoro 'Album': lui, figlio di una famiglia operaia emigrata dal sud Italia, ha rielaborato in forma di collage scene famigliari ma anche di fabbrica e di feste aziendali, quindi da una parte le foto e dall'altra immagini prese da un archivio di lotta operaia degli anni '60 e '70 in una sorta di intreccio tra memoria privata e memoria sociale e politica dell'epoca.

Leone Contini ha un approccio più antropologico al lavoro artistico ed ha presentato 'Progresso' (2011), un lavoro realizzato passando del tempo insieme ad alcuni operai di una fabbrica occupata in Toscana che sta per chiudere. Del presidio, che tutt'ora va avanti, lui porta in mostra elementi vari: un video d'archivio che documenta il lavoro in questa ferriera negli anni di maggiore produttività; registrazioni live di alcune discussione tra gli operai ma anche di vita quotidiana all'interno del presidio;

il tutto è allestito sopra dei bancali che, in special modo in quella fabbrica, venivano usati per raccogliere cibo, alimenti e doni della città e della comunità.

Al Sale è in mostra una lista in cui sono catalogate tipologie e quantità

di cibo che venivano donate agli operai. La lista era stata creata

dagli operai stessi e Contini è stato dunque particolarmente affascinato da

questa micro-economia d'emergenza basata essenzialmente sulla condivisione

e sulla mutualità.

Sono anche esposti materiali documentari vari, come ad esempio un manifesto prodotto dagli operai e che gli è stato regalato da loro.

L'altro filone, molto attuale, è quello del lavoro dal punto di vista della qualità del modello di produzione e di sostenibilità. Studiomobile, uno gruppo di architetti, presenta 'Jellyfish Farm' cioè un prototipo di orto prodotto con acqua desalinizzata. E' una sorta di acquario in cui due meduse meccaniche, grazie ad un agglomerato di tentacoli intrappolano l'acqua salata, questa è poi condotta verso un 'cervello' su cui insiste la luce di due lampade che fanno evaporare l'acqua creando una condensa e restituendo così acqua dolce ad alcune piante.

Ultimo filone che individuerei in questa mostra, quello che forse a noi interessava di più, è rappresentato da autori che riflettono sulla natura del lavoro artistico oggi, del lavoro cosiddetto cognitivo, creativo, immateriale. Filippo Riniolo, artista romano, ha prodotto un'insegna in ferro battuto che ricorda quella tristemente celebre che apriva le porte di Auschwitz e di altri campi di concentramento: "Il lavoro rende liberi".

Al posto di questa scritta, Riniolo ha scelto di scrivere "Lifelong learning" (livello formativo del permanente), una critica certamente provocatoria al fenomeno della continua precarietà del lavoro, del fatto che oggi questa continua formazione viene usata anche in termini di ricatto, di non riconoscimento dei diritti, di salari bassi e risibili.

Una condizione professionale che è sicuramente quella degli artisti emergenti - e non - ma in generale una condizione comune oggi di quasi tutto il mondo del lavoro.

Simone Rastelli presenta "Me e Katja", una doppia fotografia dove da una parte c'è l'immagine dell'artista e dall'altra la citazione di Katja, donna delle pulizie proveniente dall'Est che dice testualmente "Simone no ha voglia di lavorare e pensa che in futuro qualcuno lo paga per giocare con cartone e colori; magari io sbaglia ma secondo me no è possibile".

Al di là dell'ironia caustica, è interessante perché sembra suggerire un

legame tra due condizioni apparentemente incomunicanti: quella del giovane

artista (maschio e Italiano) e quella della donna migrante addetta ad un

lavoro di cura.

Fabio Santacroce, artista pugliese, ha portato in mostra delle installazioni/sculture che riprendono la tradizione dell'antimonumentalità. Ci interessavano perchè sono costruite per dare un senso di precarietà continua ma anche di armonia; mimano un'apparente fragilità grazie all'utilizzo di oggetti d'uso e materiali poveri. Quindi in mostra non ci sono solo lavori prettamente didascalici, ma che anche per la loro sostanza ci sembravano alludere in qualche modo alle condizioni di lavoro e di precarietà odierne.

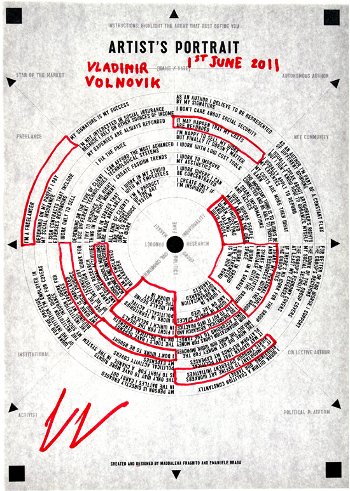

Rhaze, una coppia di artisti milanesi, ha portato in mostra "Artist's portrait", un progetto che hanno cominciato a costruire già nella scorsa biennale. Ispirandosi alle analisi di un sociologo dell'arte hanno creato una sorta di diagramma che gli artisti sono stati chiamati a compilare. A seconda delle frasi (o zone) che ogni signolo artista ha deciso di sottolineare per descrivere al meglio il suo lavoro, è possibile capire il "tipo" di artista: una firma collettiva, una presunta star del mercato, un coordinamento politico etc. Quindi una riflessione concettuale sulla natura del lavoro artistico oggi.

Al di là dei contenuti, che pure sono importanti soprattutto in un contesto espositivo, è anche interessante pensare alle metodologie e ai modi. Un evento passa, ma i processi che ci sono dietro forse a volte sono più importanti.

Come dicevi nelle proposte di questi artisti, che in linea di massima sono tutti giovani, noti anche un atteggiamento che sottolinea una svolta epocale. In questo momento le visioni sono fortemente condizionate dalla situazione socio-politica e si creano situazioni aggreganti ma, a differenza di come è sempre stato, anche con modalità che possono essere quelle di un movimento politico, come le occupazioni.

Come si riflette questa "attualità" nella vostra scelta e in quello che si legge nei progetti in mostra?

M. B.: Se parliamo di una situazione movimentista, anche per quanto riguarda l'arte e la cultura, si conoscono molto bene in questi mesi le esperienze del Teatro Valle a Roma. Per rispondere brevemente devo tornare indietro alle radici del S.a.L.E, che è uno spazio nato da un'occupazione e poi arriva ad un'assegnazione temporanea.

Siamo attivi dal 2007 e questo spazio ha l'ambizione di essere un luogo di progettualità orizzontale e anche di

critica di Venezia quale Creative city legata al parassitismo della

rendita immobiliare sui grandi eventi e al marketing.

Io credo che oggi ci sia veramente la necessità di riflettere su come funziona l'arte. Quando diciamo "arte bene comune" dobbiamo stare attenti a non rendere quest'idea uno slogan, anche perchè oggi "bene comune" è una definizione molto inflazionata e se non declinata vuol dire poco o niente.

L'arte funziona come una serie continua di cortocircuiti tra la singolarità degli artisti e il corpus di opere globali. Penso sia impossibile pensare all'arte se non all'interno di una rete all'interno della quale ci può essere, appunto, un rappporto di conflittualità, di cortocircuito. Sono molte le singolarità dentro questa rete delle pratiche artistiche globali.

Spesso dico che se sei un'artista che rifiuta il sistema puoi andare nel Borneo, ma ci sono due condizioni se vuoi produrre qualcosa di interessante: da una parte ti serve una connessione per confrontarti con quello che i tuoi colleghi stanno o non stanno facendo in giro per il mondo; dall'altra corri il rischio che un curatore ti inviti all'ennesima Biennale.

Con questo intendo che l'arte oggi è sempre più il frutto di una

cooperazione sociale, non a caso gli anni '90 sono stati il momento di

maggiore visibilità delle pratiche cosiddette relazionali, quelle pratiche

in cui non è tanto l'oggetto e nemmeno il processo di per sé ad essere il

'corpo' dell'opera d'arte, mentre lo sono le modalità di produrre micro o

macro comunità.

Qual'è il paradosso a cui assistiamo oggi? Se l'arte è cooperazione

sociale, se l'arte è una forma del comune, quello che manca è il "riconoscimento" di questa preoduzione comune. Il valore di ciò che è

prodotto in comune attraverso le pratiche artistiche oggi è espropriato da

una minoranza attraverso dispositivi differenti, dalla finanziarizzazione

dell'arte fino alle già citate politiche della creative city con il loro

sottostante effetto di precarizzazione del lavoro vivo artistico.

Oggi vi è dibattito sul tema della connivenza tra arte e finanza (alcuni

articoli sono stati pubblicati di recente) e se riflettiamo su che cos'è

l'opera d'arte nelle mani dei grandi collezionisti globali, essa si riduce

ad una pura promessa di valore, anche secondo una logica di speculazione

finanziaria. Sottolineo questo perchè la nostra sede è vicino a quella

della Fondazione François Pinault, un magnate del lusso, proprietario della

casa d'aste Christie's etc. e di vari marchi di moda e lifestyle... Come a

dire, noi questi aspetti di connivenza davvero li tocchiamo con mano.

Altri dispositivi sono le cosiddette economie legate alla "creative city", con cui si progettano festival e grandi eventi culturali. In realtà, seppur ospitano arte impegnata, radicale, 'scandalosa', queste iniziative si basano sulla forte precarizzazione dei giovani artisti, dei lavoratori dell'arte e dello spettacolo. Sono economie che ricadono sui grandi proprietari immobiliari delle città che fanno affari affittando e vendendo spazi. Questo accade a Venezia ma anche in tutte le metropoli globali. Critiche di questo tipo, sulle situazioni di gentrificazione, casi studio e movimenti che si sono battuti in questo senso e ce ne sono moltissimi.

Questi 'movimenti per un'arte che sia davvero un bene comune' si battono per ridare all'arte il proprio valore. L'arte è nostra e nasce dalla cooperazione sociale, la facciamo noi, la fa la scena indipendente e di sicuro non la fanno i grandi collezionisti nè i grandi speculatori dell'arte e della cultura.

Noi chiediamo di avere ciò che ci spetta in quanto produttori di valore.

Qui c'è un aspetto di rottura rispetto ai movimenti artistici che hanno

affrontato queste questioni in anni recenti. Non si tratta solo, da un

punto di vista corporativo, di chiedere alle istituzioni che ci vengano

riconosciuti professionalità e merito, non è un discorso di meritocrazia.

Vogliamo essere i gestori diretti dell'arte e mettiamo al centro delle

nostre rivendicazioni il tema del reddito. Questa parola fino a due o tre

anni fa era difficilissima da pronunciare all'interno di ambienti artistici

che si mobilitavano in forma più che altro para-corporativa.

La richiesta di reddito (sia esso di cittadinanza o reddito minimo

garantito) nasce dalla consapevolezza del carattere comune delle pratiche

artistiche ed è uno degli strumenti per evitare il ricatto della precarietà

continua. Il reddito è dunque un aspetto importante, ma c'è anche una

tendenza diffusa al recupero di spazi comuni per sottrarli alla

speculazione o al limite dell'ingerenza politica in campo culturale.

Ecco

spiegata l'importanza di molte occupazioni di spazi culturali. Direi che sono

queste le tensioni principali che animano il S.a.L.E.

Quest'estate voi avete da ospitato un evento "ufficiale" della Biennale d'Arte, ma avete trovato il modo di restituire alla città quello che, grazie a questo, avete ottenuto...

M.B.: C'è un lavoro politico che è meno evidente, che non ha le forme eclatanti dell'occupazione... Durante l'ultima Biennale abbiamo ospitato il padiglione catalano. Qual'è stato il senso sovversivo di questa ospitalità?

Se il primo rischio è quello che gli eventi calati dall'alto non abbiano nessun contatto reale con la cittadinanza, dall'altro c'è un meccanismo economico di espropriazione del comune.

Ogni anno la Biennale cresce per quanto riguarda gli eventi collaterali fuori dalle sedi principali e ci sono centinaia di padiglioni nazionali esterni ed eventi collaterali distribuiti nella città. Questi eventi collaterali, anche ospitando artisti 'radicali' hanno un problema: si reggono sul lavoro precario e molto spesso sullo sfruttamento degli studenti per garantirsi manodopera gratuita, ma soprattutto pagano affitti altissimi ai proprietari immobiliari dei palazzi.

Noi abbiamo rovesciato questa logica, abbiamo fatto una critica interna al dispositivo Biennale. I commissioner catalani ci hanno chiesto lo spazio e noi - non potendolo affittare perchè non è nostro (è comunale) e comunque perchè non ci interessa la mostra calata dall'alto - gli abbiamo fatto una controproposta: una partnership.

Lo spazio è stato, anche fisicamente, diviso a metà: una parte ha ospitato il lavoro, tra l'altro interessantissimo, sullo statuto dell'immagine di Mabel Palacin, l'altra una serie di seminari gratuiti che avevano come tema la crisi dei beni comuni; qui abbiamo chiamato gente da tutto il mondo (Cina, Palestina, Inghilterra, USA etc) a realizzare un seminario in cinque tappe con vari focus: economia, architettura, arti visive, politica.

Per noi è stata veramente una sorta di sovversione di un dispositivo, creando un piccolo modello in cui non era la Biennale a trarre vantaggio dalla città ma il contrario.

Un altro esempio recente, l'artista tedesco Thomas Kilpper, presente all'ultima Biennale di Arti Visive nel Padiglione Danese dedicato alla libertà d'espressione: ha progettato per il S.a.L.E. un soppalco in legno che abbiamo costruito insieme utilizzando il legno riciclato dall'opera che era presente in Biennale.

Nel nostro modo di lavorare c'è sempre questa tensione verso un modello alternativo di produzione culturale, in questo caso di riuso.

Potresti parlarci degli eventi che si sono già svolti e che si svolgeranno in futuro nell'ambito di Open#4?

M. B.: Il 31 gennaio si è tenuto un incontro con gli autori del libro "La Furia dei Cervelli" e con alcuni rappresentanti dei "Lavoratori dell'Arte"; un incontro da noi molto sentito perchè basato su questioni come "che tipo di lavoro è oggi quello dell'artista" e quali ipotesi di organizzazione attuare con l'obiettivo di andare verso un'arte che sia concretamente riconosciuta come bene comune.

Invece il 13 marzo avremo l'incontro con l'artista spagnola Dora Garcia per un focus che riprende il suo ultimo grande progetto "L'inadeguato" (condotto anche nel padiglione spagnolo durante scorsa Biennale d'Arte).

Sarà interessante interrogarla sul concetto di inadeguatezza a cui lei lavora da anni e che ha isolato come uno dei caratteri più evidenti del lavoro artistico, non come limite ma come cifra della sua possibile radicalità, della sua possibile produttività in termini di soggettività alternativa, di sguardo diverso sul mondo...

Ritornando al primo incontro e in special modo a quello sulla “Furia dei Cervelli” e ai precedenti incontri che gli autori hanno fatto, era spuntata la proposta di creare dei 'frelancer union' tra i lavoratori che loro intendono come facenti parte del 'quinto stato', i lavoratori indipendenti.

In questo caso non si tratta solo di arti visive ma di molte figure del lavoro culturale. Ma questo tipo di movimento in questo momento è percepito come una situazione ancora una volta elitaria.

Queste figure professionali, soprattutto gli artisti, sono viste come persone che fanno parte e si rivolgono a un'elite anziché al grande pubblico.

M.B.: Non lo so. Penso alla mia vita e alle condizioni materiali di tanti artisti e vedo tutto meno che un'elite. Vedo delle persone che lavorano tanto, brave o meno brave e vedo enormi potenzialità, qualità, sguardi non provinciali, ma vedo anche condizioni di vita che mi appaiono ingiuste.

La crisi se tocca gli operai metalmeccanici tocca all'ennesima potenza gli artisti e i lavoratori precari dell'immateriale.

Questa questione dell'elite è il residuo di un modo di vedere stereotipato e credo che se ancora esiste sia anche responsabilità degli artisti stessi che amano ancora vedersi come un'elite pure se hanno 'le pezze al culo' più degli operai, che almeno hanno la cassa integrazione (ancora per poco).

Credo che identificare gli artisti o gli operatori del contemporaneo

come un'elite sia un fenomeno di 'Fata Morgana' e credo che il lavoro

artistico in termini di ricerca sia oggi centrale perchè estremamente

produttivo. Senza questo i Paesi del cosiddetto 'Primo Mondo', soprattutto

europei, sono destinati ad essere totalmente sconfitti sulla scacchiera

globale della concorrenza manufatturiera.

Non siamo un'elite, quindi, ma

nemmeno siamo vittime designate. Viviamo in questo tempo di crisi e

dobbiamo guardare alla nostra condizione materiale di vita senza ideologie,

per trovare così soluzioni adeguate a nostri problemi.

Noi pensiamo che la lotta sui diritti dei lavoratori dell'arte non sia

una lotta corporativa o parasindacale. A noi interessano i nostri diritti

perchè ci interessa rinnovare il linguaggio artistico.

Senza diritti ci

tocca sottostare al modello ed al modo neoliberista di produrre arte.

Conquistare nuovi diritti significa anche la conquistare la libertà di

liberare nuovi linguaggi.

Salta in mente la 'teoria dei sistemi' (a grandi linee) dove le emergenze vengono intese come nuove "necessità" o nuove forme di organizzazione di queste necessità. Nella riorganizzazione del sistema in cui nascono queste emergenze esse sono un po' per volta riassorbite. In un certo senso si potrebbe dire che sono 'accontentate', in un altro che sono svuotate di senso e quindi non più destabilizzanti per il sistema stesso.

In una prospettiva conservatrice anche le modalità di protesta sono semplicemente funzionali al sistema ed ai suoi equilibri...

M. B.: Anche il S.a.L.E., se non riflette su come funzionano i sistemi di

espropriazione, rischia di diventare "l'utile idiota" all'interno del

quartiere dei musei: lo spazio underground utile al quartiere dei musei

"fighetti" per essere completo dal punto di vista del suo marketing.

Per questo crediamo sia importante percorrere strade e realizzare azioni

radicali, di azione diretta, ma anche battere il terreno di una critica

interna al sistema che tenda a destrutturarne i funzionamenti.

La cattura dell'arte contemporanea è qualcosa di molto evidente. L'arte

contemporanea in quanto istituzione ama moltissimo la radicalità e ci son

fior di intellettuali antisistema che riempiono i cataloghi delle mostre

ormai da più di 15 anni. Anche curatori a cui la politica non interessa per

nulla, inseriscono in maniera evidentemente forzata nei loro cataloghi

elementi di critica al sistema.

Molti artisti, curatori e in generale operatori del contemporaneo sono

complici consci di questo sistema, perché si ritagliano una porzione di

curatore o artista radicale. Questo non sta accadendo al S.a.L.E. così come

oggi non accade a molti collettivi o singoli artisti.

Certo il S.a.L.E. è in una situazione di confine. Spesso chi viene qui

pensando di trovare un centro sociale si può sentire in una sorta di

galleria d'arte e viceversa. Forse noi abbiamo il limite di questo equivoco

che però penso sia la nostra unicità: un luogo che non usa l'arte come un

centro sociale e non usa la politica come una galleria d'arte. Cerchiamo di

guardare con coerenza ad entrambe le facce di questo nostro essere.

Comunque noi siamo dentro ad un network nazionale di centri sociali, ora

stiamo appoggiando la campagna per liberare gli attivisti No-Tav in giro

per l'Italia e andremo tutti in Val Susa il 25 febbraio perchè pensiamo che

la lotta per i beni comuni riguardi certamente la cultura ma anche il

territorio.

Diciamo NO alle logiche di speculazione e NO alle espropriazioni di ciò che

è comune, sia esso cultura, arte, o territorio.

A colloquio con

Thomas Kilpper

Maggiori informazioni sulla mostra

Open#4

S.a.L.E. Docks, Dorsoduro, 265 (Punta della Dogana) - Venezia

Marco Baravalle Curatore e attivista. Laurea Specialista presso la Facoltà di Arti Visive dello IUAV di Venezia con Carlos Basualdo con una tesi sui rapporti tra arte contemporanea e attivismo politico. Dal 2005 al 2008 lavora come assistente alla didattica della stessa facoltà collaborando con docenti quali Nicolas Bourriaud, Jimmie Durham, Mona Hatoum e Jorge Orta. E' dottorando nel programma "Urban Heritage" del Bauhaus Universitait di Weimar. Nel 2007 è co-fondatore del S.a.L.E. a Venezia, uno spazio di movimento nato a partire da un'occupazione nel centro storico della città lagunare. Ha curato diverse mostre e scritto su molte riviste d'arte e cultura. Il suo ultimo libro si intitola "L'arte della sovversione" (Manifestolibri, 2010)