L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

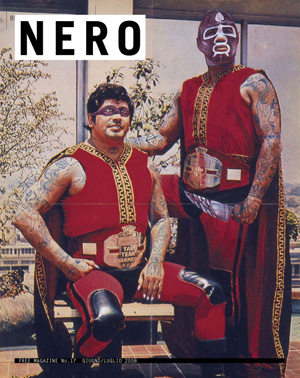

Nero Anno 5 Numero 17 giugno-luglio 2008

Two way monologue

Dialogo tra Mario Garcia Torres e David Askevold

free magazine

FISH&CHIPS

L.A. GUN CLUB

ALICUDI

CLEVELAND, CALIFORNIA

OLDUVAI CLIFF

ITALOGRIND

DOPE, GUNS N’ FUCKIN’ IN THE STREETS

NON CREDO HAI MIEI OCCHI

PRESENTING CURATORS…(part 2)

SPECIAL PROJECTS

Luigi Ontani

RUBRICHE

DAYS INSIDE | DESIGNED BY DOT DOT DOT | THE GALVESTON CHRONICLES | TWO WAY MONOLOGUE | C O C OO N | IL TEMPO RITROVATA | LA LINEA | OVERLORDS | KINDERGARTEN | SALVATORMUNDI |

RECENSIONI

A.V. | Four Tet | Melvins | Kerri Chandler | Subtle | Mary Anne Hobbs | A.V. | Rodriguez | Joan Of Arc | Philip Jeck | Paavoharju | 808 State | Patti Smith & Kevin Shields | Walker | Fast Company | By Giulio Questi | Tembang Kompilasi Album Pop Bali | G.G. Allin & The Murder Junkies – Hated Special Edition | Niklashauser Fart – Rio das Mortes | High Tech Soul | Il futuro non è scritto – Joe Strummer | Extra Action (And Extra Hardcore) | Paranoid Park (Special Edition) | Ad Rock | Unmonumental. The Object in the 21st Century | Catherine | Mister Lonely | My First Movie: Take Two | Roberto Cuoghi | Prewar Folk | Japrocksampler | Taking Matters into Common Hands. Contemporary Art and Collaborative Practices. | Tutto in una notte | Ponti | Jorge Pardo |

Ruins of exhibitions

n. 34 primavera 2014

Exercises in coherence

Amelia Rosselli

n. 33 inverno 2014

Ruins of exhibitions

n. 32 estate 2013

Ruins of exhibitions

n. 31 inverno 2013

Exercises in coherence

Dario Bellezza

n. 30 autunno 2012

Body Builders

Walter Siti

n. 29 primavera-estate 2012

Mario Garcia Torres è uno dei capifila della nuova generazione di artisti concettuali, ma ha anche un lato pop. David Askevold lo si può considerare uno dei suoi più diretti precursori. Ha fatto parte, a modo proprio, del giro storico dei concettuali anni ‘60. Poco prima della scomparsa di Askevold, avvenuta il gennaio scorso, avevamo chiesto a Mario di incontrarlo per una conversazione. La prima parte è qui di seguito, la seconda sul nostro sito (www.neromagazine.it).

Mario Garcia Torres: Allora, cosa pensi di tutto questo hype intorno agli anni’70? Pensi veramente che ora ci sia maggior interesse rispetto a prima?

David Askevold: Credo che Reconsidering the Object of Art, la mostra realizzata al MOCA di Los Angeles a metà degli anni ’90, sia stata una delle prime incursioni negli anni ’70. Da allora l’interesse per questo periodo è aumentato, specialmente in Europa dove sono stati fatti studi, ricerche e sono state organizzate mostre sugli sviluppi dell’arte dalla fine degli anni ’60 alla metà degli anni ’70.

Recentemente ho ricevuto lettere da alcuni ricercatori che mi ponevano domande sulla Narrative Art e sulla Story Art; la galleria Konrad Fisher ha poi organizzato una mostra a Colonia dal titolo Stories, che includeva una serie di stampe che avevo prodotto intorno al 1974. Recentemente sono stato contattato per informazioni e testimonianze su altri artisti legati in qualche modo all’Arte Concettuale. E’ stato un periodo effimero, molti lavori sono andati perduti o scomparsi.

I nuovi espressionisti che stavano in Italia, Germania, Svizzera, Belgio e in qualche modo in Inghilterra, si sono imposti sulla scena degli anni ’70 e dei primi ’80. Altri pittori dagli Stati Uniti come David Salle, Robert Longo, Eric Fischl, etc. stavano sempre in giro. Sono sicuro che conosci bene questo periodo. (Mercanti e collezionisti richiedevano oggetti che appartenessero alla tradizione della pittura).

MGT: E’ interessante che hai menzionato l’espressionismo astratto tedesco e i pittori americani dell’epoca. L’altro giorno stavo discutendo dell’influenza dei primi artisti concettuali, attraverso le scuole, su questa generazione. Ci sono persone che ritengono l’espressionismo astratto l’eredità più importante degli artisti concettuali. Le persone che per esempio hanno studiato a CalArts nei primi anni ’70, con John Baldessari, Douglas Huebler e Allan Kaprow, si sono interessate ai problemi della pittura e non necessariamente a sviluppare l’approccio concettuale dei loro insegnanti. Sto parlando di Davide Salle e Jack Goldstein, che successivamente si dedicò alla pittura. Cosa ne pensi?

DA: Credo che l’Arte Concettuale sia diventata di maniera, accademica e stilizzata così come accade per ogni tipo di arte praticata da una generazione che arriva alle stesse idee in una fase successiva. Le idee dovrebbero prendere forma creando uno stile che sia il risultato dell’idea stessa; sto parlando del processo verso lo sviluppo di un risultato finale. Prendi per esempio l’uso della documentazione in bianco e nero con testo esplicativo. Non mi sembra che si sia arrivati a nulla in questo modo. Non ho mai pensato all’arte concettuale come ad uno stile, semmai come ad un relazionarsi con dei soggetti senza idee preconcette sul risultato, anche se un approccio più accademico richiederebbe di avere tutto già in testa, come dice Sol LeWitt in Notes on Conceptual Art. Il video in cui John Baldessari canta le parole di Sol Lewitt discredita in modo ironico alcune nozioni dell’Arte Alta. Conosco alcuni artisti che ritenevano sacrilego questo video, visto che le note di LeWitt erano di fatto una specie di bibbia che definiva ciò che l’Arte Concettuale poteva o non poteva essere. (Un po’ come gli scritti di Kandinsky che da alcuni artisti di fine degli anni ’40 e primi ’50 erano considerati come la bibbia dell’espressionismo astratto).

MGT: Quando mi sono iscritto al CalArts, non mi sono iscritto per andare in un posto qualsiasi. Sono andato lì perché volevo lavorare con Michael Asher, e l’ho fatto. Anche se non ha direttamente influenzato il mio lavoro, credo di aver imparato molto dal suo modo di operare e di essere sempre consapevole delle implicazioni sociali e politiche che la pratica artistica include. Forse ora c’è più attenzione agli insegnanti e a quale approccio hanno le varie facoltà. Questa è probabilmente una delle scoperte che ho fatto, durante le ricerche sul tuo progetto 1969 Project Class, parlando con i tuoi ex-studenti e vedendo cosa fanno oggi.

DA: Ho insegnato con Michael Asher per un periodo a CalArts e lui ha visitato il NSCAD ad Halifax per una mostra e per alcune conferenze nei primi anni ’70. In seguito sono stato coinvolto in una mostra con lui, insieme a Richard Long. Anche se non condividevamo la stessa estetica e gli stessi processi intellettuali ed emotivi, penso che avevamo in comune la voglia di giocare con l’oggetto e il contesto.

Quando insegnavo al NSCAD, provavo ad incoraggiare la lettura e non necessariamente ad occupare tutto il proprio tempo a produrre cose. Secondo me era più importante per gli studenti capire cosa volevano fare, e questo non consisteva necessariamente nel procurarsi una carriera artistica. Ho sempre pensato, e continuo a farlo, che solo circa il 2% degli studenti d’arte finisce con l’avere una carriera nell’arte che abbia una certa rilevanza. Penso che gran parte delle scuole d’oggi preparano gli studenti ad una carriera nel mondo dell’arte o all’insegnamento. Si potrebbe dire molto altro su quest’argomento, ma forse esulerebbe dal centro di questa conversazione.

MGT: Mi puoi parlare di come hai cominciato il Project Class al NSCAD?

DA: Dopo aver insegnato un anno al neonato Foundation Dept. al NSCAD (Nova Scotia Art and Design), ho proposto un corso chiamato Projects. Ho avuto l’idea di invitare artisti professionisti in classe per lavorare direttamente con gli studenti. Dalle passate esperienze all’università e ancora di più nelle scuole d’arte, gli insegnanti sembravano essere piuttosto limitati e con la sola volontà di spingere le proprie idee e le proprie estetiche agli studenti, piuttosto che mettere in questione gli assunti della pratica artistica. Interrogarsi sulla pratica artistica sembrava però essere nell’aria, almeno nel caso di New York, L.A. e in Europa.

Dan Graham è stato il mio primo ospite/relatore, lo invitai nel 1979. Nello stesso periodo James Lee Byars e Rex Lau vennero ad Halifax per fare dei lavori nella Anna Leonowens Gallery del NSCAD.

Quando ho concepito Project Class, la mia idea era che durante l’anno scolastico un artista prendesse parte alla mia classe per sei settimane, con un intervallo breve tra una visita e l’altra per discutere l’esperienza ed approfondire le idee individuali. Questo piano però era troppo costoso per l’amministrazione, così cominciai ad invitare diversi artisti a tenere conferenze e piccoli seminari.

Il primo talk di Dan Graham si focalizzò sulle fotografie di Muybridge e su altri argomenti, sistemi e idee riguardo alla fotografia seriale. E’ stato un visitatore assiduo nel corso degli anni. Successivamente ho invitato James Lee Byars e Rex Lau che, all’epoca, stavano entrambi lavorando su progetti urbani. Incontrai Rex a Kansas City durante una mostra sul rapporto tra Arte e Tecnologia. Più tardi a New York l’ho cercato e gli ho detto che ero interessato a sviluppare un programma d’incontri e mi ha dato l’indirizzo di James Lee Byars etc. Ho invitato entrambi per una settimana a pensare degli eventi e a interagire con gli studenti nella mia classe e con chi fosse interessato.

L’estetica di Byars pensavo fosse molto teatrale, romantica, mistica e decisamente al di fuori della mafia artistica di New York, al tempo in cui includeva Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, Robert Barry, Doug Huebler e, a volte, Mel Bochner. (Questa è una lista breve) In qualche modo Carl Andre era incluso in alcune mostre concettuali insieme a Robert Morris e a Robert Smithson, ma penso che nessuno di loro avesse piacere ad essere etichettato come artista concettuale. Ovviamente fu Sol Le Witt con le sue Notes on Conceptual Art a dargli questo nome. Joseph Kosuth al tempo era uno dei più diretti del gruppo (con il suo articolo su Studio International in cui dichiarava a suo parere chi era e chi non era concettuale). Mi ricordo che questo saggio scatenò forti reazioni fra gli artisti, con il suo tentativo di tracciare la genesi del movimento – stesso vecchio discorso che si faceva per Picasso e Braque – e c’era un continuo gioco di posizioni, specialmente fra lui e Lawrence Weiner. Joseph sosteneva di essere l’estensione dell’astrazione, prendendo Ad Reinhardt come modello, mentre Lawrence era un materialista. Weiner sosteneva di fare cose in modo da porre il linguaggio come risultato finale. Il suo libro Statements portava sulle spalle l’intera estetica minimale degli anni ‘60.

Questo piccolo libro ha rappresentato un punto critico ed è stato molto importante nella diffusione del minimalismo. Ci ha fatto capire come parlare della realtà fisica sia esattamente come rendere la sua fisicità – “a very good thing” come dice Martha Stewart.

Ero in contatto con entrambi gli artisti e chiesi a Lawrence Weiner una lista di artisti che riteneva adatti ad essere invitati nel mio corso. A quel punto, per ristretteze economiche, venni ad un compromesso e mandai una lettera agli artisti che lui propose, in cui chiedevo di indicarmi dei progetti che la classe avrebbe dovuto portare a termine. La risposta fu molto buona, e andammo avanti con i progetti.

MGT: Pensi che il lavoro di insegnante sia parte della tua pratica artistica?

DA: Sì, quando ebbi l’idea del Project Class sicuramente. Pensai a me stesso come ad un direttore d’orchestra o ad un moderatore. Mi ero reso conto che gli studenti avevano bisogno d’esempi pratici di artisti e non di un insegnante o uno staff di artisti/insegnanti designati istituzionalmente a dirigerli; questo era quello che non approvavo della mia esperienza universitaria e della scuola d’arte. La maggior parte degli artisti/insegnanti lascia che il loro ego abbia il sopravvento e desidera creare dei cloni da incubare piuttosto che fornire loro un po’ d’informazioni sulla pratica artistica in sé. Per fare questo pensai che non ci fosse modo migliore dell’invitare gli artisti stessi a presentare le proprie idee i propri pensieri e i propri lavori direttamente lì, di fronte a loro. Pensavo fosse meglio che leggere sempre i soliti magazine specializzati scritti per gran parte da critici di una certa età o da studenti freschi di laurea che scrivono per Art Forum, Art in America, Art News, etc. riviste ancora oggi basate sulle mode del momento. Non ho nulla contro la moda, sebbene spesso sia vacua e superficiale, perché di per sé è poco attrattiva ma presa un po’ più a monte può essere perversa e “disobbediente”. Mi riferisco ai magazine di moda tradizionali di cui gli artisti, me incluso, si sono appropriati almeno una volta. Ho sempre pensato a questi magazine come ad un elemento del paesaggio urbano, caratterizzati dalla luce riflessa sulla pagina.

Altre riviste come Studio International e Flash Art durante gli anni ‘70 davano maggiore spazio al contatto diretto con gli artisti, lasciandogli delle pagine attraverso cui presentare il proprio lavoro.

MGT: Sapresti descrivere gli inizi della tua carriera?

DA: A metà degli anni ‘60 facevo sculture minimali con oggetti prefabbricati, fatte per il suolo o per il pavimento. All’epoca, tra il 1967 e il 1968, stavo leggendo Levy Strauss e altri scrittori e mi immersi un po’ nello strutturalismo. Poi scoprii Wittgenstein e mi appassionai alle sue idee sui giochi, le regole e l’uso del linguaggio. Una delle sue proposizioni che mi ha veramente colpito è una cosa del tipo: “si può avere un pensiero senza la sua formulazione linguistica?”. Oggi in qualche modo credo si possa fare, ma così facendo ci si inoltra in un altro genere di territorio, al di fuori del linguaggio scritto o parlato. Ma ancora una volta il linguaggio visuale necessita sempre del linguaggio verbale per guadagnare nuovi significati, e così, alla fine, il pensiero si traduce due volte.

Ero alla ricerca di strutture che dessero forma al lavoro, piuttosto che di sistemi arbitrari quali la composizione, la simmetria, l’asimmetria, etc – i normali canoni estetici del tempo. Prima, quando ero a New York nei primi anni ‘60 (1963-66), rimasi affascinato da alcuni lavori di Donald Judd e di Sol LeWitt – entrambi usavano strutture logiche – e dai primi quadri di Frank Stella. A seguito della terza generazione del post-espressionismo astratto risultavano come una ventata di freschezza, e sebbene ci fosse anche la Pop Art, essa non mi interessò mai del tutto, fatta eccezione per alcuni lavori di Roy Liechtenstein e dei quadri-collage di Rosenquist.

Esistevano altre influenze, ma il minimalismo – le sensazioni che mi suscitava e le logiche che lo sostenevano – mi attirò più del resto. Il primo lavoro sull’idea del gioco era basato su un rompicapo dello Scientific American Magazine chiamato Three Spot Game – un gioco matematico che soddisfaceva in pieno la mia voglia di fare un lavoro che avesse confini chiari e regole ben definite. In quel periodo facevo sculture d’alluminio, usai quindi delle sbarre di alluminio 2” x 24” sulle quali stampai il testo con le regole del gioco. Erano un po’ come la ricetta per la costruzione della forma.

Realizzai questo lavoro quando stavo concludendo la mia laurea al Kansas City Art Institute. Non lo feci vedere a nessuno in quel momento, e successivamente andai ad insegnare al NSCAD, nel 1968. Più tardi fabbricai il pezzo con dei quadrati di Plexiglass e dei cavi d’acciaio. Il risultato finale non seguiva più le regole e aveva in sé delle contraddizioni. Mi sembrò essere una rottura nel modo di usare il linguaggio per fare gli oggetti.

Quando stavo a New York, durante i primi anni ‘60, ricordo di aver visto la mostra Artist’s Using Words in una galleria il cui nome ora mi sfugge (forse Pace Gallery). Anche se gli artisti nella mostra usavano le parole, gran parte dell’estetica era ancora basata sulla pittura, sul disegno, sulla composizione, etc. e in realtà aveva poco a che fare con il linguaggio, con la semantica e con la linguistica. La maggior parte dei lavori aveva un carattere piuttosto decorativo. In seguito iniziai una ricerca sulle radici dei giochi e m’imbattei nella Game Theory, basata sull’uso dell’antropologia/sociologia e della matematica. Divenne popolare negli anni ‘50 e poi ebbe una breve ripresa negli anni ‘70. La trovai molto bizzarra, gran parte delle sue applicazioni a quei tempi erano a scopo militare. La trovavo ironica e ridicola. In seguito ho cominciato a pensare i miei lavori sotto forma di docu-fiction, in cui lavoravo sotto forma di immagini e documentazioni – sebbene il lavoro era già stato fatto – o semplicemente documentavo situazioni banali, come una stanza d’albergo o un set domestico, o raccoglievo delle foto di una sequenza di viaggio a cui aggiungevo dei testi o ancora scrivevo prima i testi e poi pensavo a delle foto che li accompagnassero.

MGT: Per quale motivo t’interessava legare le narrazioni reali alla Game Theory? In qualche modo la parte narrativa è stata poi una costante nei tuoi lavori successivi?

DA: Quando cominciai a fare lavori più narrativi, come Taming Expansion, c’è stato un po’ un ritorno ad alcuni aspetti del gioco, ma avendo avuto già parecchio a che fare con la Game Theory, in questo lavoro ho spinto in direzione della fiction, nel senso che ho realizzato un’opera che non non è accaduta realmente. Le condizioni erano giuste, chiesi ad uno studente del NSCAD che faceva da apprendista al Tamerin Print Workshop – il suo nome era Wally Brannen – di trovare una città fantasma vicino al punto in cui s’incontrano i quattro angoli dei 4 stati confinanti e di mandarmi una fotografia. Ho costruito uno scenario come se fosse realmente documentato; il mio lavoro di tipo narrativo da questo punto in poi iniziò ad essere costruito su esperienze personali, di cui alcune erano pianificate e altre casuali. Mi capitava di scattare foto durante i viaggi o scrivere alcune cose in un diario e poi corredare i testi con alcune foto. Doranato è un esempio di pezzo composto, ci sono sia foto che testi. Muse Extracts nasce da brevi scritti su eventi personali, raccolti nell’arco di sei mesi, e di foto che sono state aggiunte a posteriori prendendo spunto da quegli scritti. Quest’ultimo in particolare è un lavoro su alcuni viaggi nel sud della Francia, a Montecarlo, in Italia, Inghilterra, Germania e poi ancora in Nuova Scozia dove ho realizzato le foto in uno stagno vicino Chrystal Crescent Beach a circa venti chilometri a sud di Halifax. Per The Ambit i testi e le immagini sono stati pensati per diversi mesi in maniera congiunta, ma il testo e le foto sono state fatte separatamente e poi messe insieme. Sono lavori realizzati fra il 1972 e il 1975 in un piccolo cottage, tipo una casa a Boutiliers Point, una piccola comunità a circa quindici chilometri a sud di Halifax.