L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

Ipso Facto (1999 - 2000) Anno 2 Numero 5 Settembre - Dicembre 1999

Rapporti schermo

Nicolas Bourriaud

L'arte d'oggi e i suoi modelli tecnologici

Rivista d'arte contemporanea

Editoriale

E.G.

n. 8 Settembre-Dicembre 2000

Editoriale

E.G.

n. 7 Aprile-Agosto 2000

Compresenza e disponibilità

Nicolas Bourriaud

n. 6 Gennaio-Aprile 2000

Le ombre di Warhol

Victor I. Stoichita

n. 6 Gennaio-Aprile 2000

Editoriale

E.G.

n. 6 Gennaio-Aprile 2000

Plight di Joseph Beuys

Marion Hohlfeldt

n. 5 Settembre - Dicembre 1999

La teoria modernista dell'arte postulava che l'arte e i mezzi tecnici erano contemporanei. Credeva a legami indissolubili tra l'ordine sociale e l'ordine estetico. Oggi ci si può mostrare più misurati, più circospetti, quanto alla natura di tali legami: constatando, per esempio, che la tecnologia e le pratiche artistiche non vanno sempre di pari passo, e che questo scarto non nuoce né all'una né alle altre. Da una parte il mondo si è "allargato" sotto i nostri occhi: bisognerebbe dar prova di un etnocentrismo incredibile per non vedere che l'avanzata tecnologica è lungi dall'essere universale, e che il sud del pianeta, "in via di sviluppo", non condivide la stessa realtà della Silicon Valley in materia di attrezzatura tecnica, benché entrambi facciano parte di un universo sempre più ristretto. D'altra parte il nostro ottimismo riguardo al potere emancipatore della tecnologia si è largamente offuscato: sappiamo ormai che l'informatica, la tecnologia dell'immagine o l'energia atomica rappresentano delle minacce e degli strumenti di asservimento tanto quanto dei miglioramenti della vita quotidiana. Ricordiamo che a suo tempo la fotografia non aveva trasformato i rapporti dell'artista con il suo materiale: soltanto le condizioni ideologiche della pratica pittorica furono colpite, come si può constatare con l'Impressionismo. Possiamo mettere in parallelo l'apparizione della fotografia e l'attuale proliferazione degli schermi nelle esposizioni contemporanee? Perché la nostra epoca è ben quella dello schermo.

È del resto curioso che una stessa parola si applichi così a una superficie che ferma la luce (al cinema) e a un'interfaccia su cui si inscrivono delle informazioni. Questa collusione di significati testimonia del fatto che i rovesciamenti epistemologici (di nuove strutture della percezione), effetto dell'apparizione di tecnologie tanto diverse come il cinema, l'informatica e il video, si ritrovano intorno a una forma (lo schermo, il terminale) che ne sintetizza le proprietà e potenzialità. Non pensando questa concordanza che si opera all'interno della nostra strumentazione mentale per giungere a nuovi modi di vedere, ci si condanna a un'analisi meccanicista della storia dell'arte recente.

L'arte e i beni di impianto

La legge di dislocazione

Gli storici dell'arte sono di fronte a due scogli maggiori: il primo è l'idealismo, che consiste nel concepire l'arte come un campo autonomo esclusivamente retto da sue leggi proprie. In altri termini, secondo le parole di Althusser, a considerarla come un treno di cui si conosce in anticipo il punto di partenza, la destinazione e le fermate. Il secondo, inverso, sarebbe una concezione meccanicista della storia, che deduce sistematicamente da ogni nuova attrezzatura tecnologica un certo numero di modifiche nei modi di pensare. Il rapporto tra arte e tecnica si avvera, come si vede agevolmente, ben meno sistematico. L'apparizione di un'invenzione importante, la fotografia per esempio, modifica evidentemente il rapporto degli artisti con il mondo e i modi di rappresentazione nel loro insieme. Alcune cose si dimostrano ormai inutili, ma altre diventano finalmente possibili: nel caso della fotografia è la funzione di rappresentazione realista a rivelarsi progressivamente caduca, mentre angolature visive nuove si vedono legittimate (le inquadrature di Degas) e il modo di funzionamento della macchina fotografica - la resa del reale attraverso l'impatto luminoso - fonda la pratica pittorica dell'Impressionismo. In un secondo tempo, la pittura moderna concentrerà la sua problematica su ciò che contiene di irriducibile alla registrazione meccanica (la materia, il gesto, ciò che darà luogo all'arte astratta). Poi, in un terzo tempo, gli artisti annetteranno la fotografia come tecnica di produzione di immagini. Questi tre atteggiamenti che, per quanto riguarda la fotografia, si sono succeduti nel tempo, possono oggi avvenire simultaneamente o in alternanza, grazie all'accelerazione degli scambi. Ognuna delle innovazioni tecniche sopraggiunte dalla Seconda Guerra mondiale ha così provocato negli artisti reazioni molto divergenti, che vanno dall'adozione dei modi di produzione dominanti (la "mec-art" degli anni '60) al mantenimento a tutti i costi della tradizione pittorica (il formalismo "purista" difeso da Clement Greenberg). Tuttavia le riflessioni più fruttuose furono effettuate da artisti che, lungi dall'abdicare alla loro coscienza critica, lavorarono a partire dalle possibilità offerte dai nuovi strumenti, senza però rappresentarli come tecniche. Così Degas e Monet producono un pensiero del fotografico che va ben al di là delle inquadrature loro contemporanee. Lungi da noi l'idea di affermare una qualsiasi superiorità della pittura sugli altri media: si può invece affermare che l'arte consapevolizza i modi di produzione e i rapporti umani prodotti dalle tecniche del proprio tempo e che, spostandoli, li rende più visibili, permettendoci di esaminarli fino alle loro conseguenze sulla vita quotidiana. La tecnologia interessa all'artista nella misura in cui ne mette gli effetti in prospettiva, invece di subirla come strumento ideologico.

È quella che potremmo chiamare la legge di dislocazione: l'arte non esercita il suo dovere critico di fronte alla tecnica se non a partire dal momento in cui ne sposta la posta in gioco; così i principali effetti della rivoluzione informatica sono oggi visibili negli artisti che non utilizzano il computer. Al contrario, quelli che producono immagini cosiddette "infografiche", manipolando i frattali o le immagini di sintesi, cadono generalmente nella trappola dell'illustrazione: il loro lavoro è nel migliore dei casi un sintomo o un gadget, o, peggio, la rappresentazione di un'alienazione simbolica al medium-informatica e quella della loro alienazione di fronte ai modi di produzione imposti. Così la funzione di rappresentazione è in gioco nei comportamenti: oggi non si tratta più di dipingere dall'esterno le condizioni di produzione, ma di metterne in gioco la gestualità, di decriptare i rapporti sociali che inducono. Alighiero Boetti, quando fa lavorare cento operai tessitori a Peshawar, in Pakistan, rappresenta-ripresenta il processo di lavoro delle imprese multinazionali ben più efficacemente che se si accontentasse di raffigurarli o descriverne i funzionamenti. Il rapporto arte/tecnica si avvera così particolarmente propizio a questo realismo operatorio che struttura molte pratiche contemporanee, definibile come l'oscillazione dell'opera d'arte tra la sua funzione tradizionale di oggetto da contemplare e il suo inserimento più o meno virtuale nel campo socioeconomico1. Questo tipo di pratiche manifesta almeno il paradosso fondamentale che lega l'arte e la tecnologia: se la tecnica è per definizione perfettibile, l'opera d'arte non lo è. Tutta la difficoltà incontrata dagli artisti che intendono rendere conto dello stato della tecnica - ci si scusi la banalità dell'osservazione - consiste nel fabbricare qualcosa di durevole a partire dalle condizioni generali di produzione dell'esistenza, per essenza modificabili. Questa è la sfida della modernità: "trarre l'eterno dal transitorio", certo, ma anche e soprattutto inventare un comportamento di lavoro coerente e giusto in rapporto ai modi di produzione del proprio tempo.

La tecnologia come modello ideologico (dalla traccia al programma)

La tecnologia, in quanto produttrice di beni di impianto, esprime lo stato dei rapporti di produzione: la fotografia corrispondeva un tempo a un determinato stadio di sviluppo dell'economia occidentale (caratterizzato dall'espansione coloniale e dalla razionalizzazione del processo produttivo), stadio di sviluppo che chiedeva, in un certo senso, la sua invenzione. Il controllo della popolazione (apparizione delle carte di identità, delle schede antropometriche), la gestione delle ricchezze d'oltremare (l'etno-fotografia), la necessità di controllare a distanza l'apparato industriale e di documentarsi sui luoghi da sfruttare, diedero alla macchina fotografica un ruolo indispensabile nel processo di industrializzazione. La funzione dell'arte, in rapporto a questo fenomeno, consiste nell'impossessarsi delle abitudini percettive e comportamentali indotte dal complesso tecnico-industriale per trasformarle in possibilità di vita, secondo l'espressione di Nietzsche. In altre parole, nel rovesciare l'autorità della tecnica per renderla creatrice di modi di pensare, di vivere e di vedere. La tecnologia che domina la cultura della nostra epoca è certamente l'informatica, che si potrebbe dividere in due rami: da una parte il computer stesso e i cambiamenti che induce nel nostro modo di sentire e di trattare l'informazione; dall'altra la rapida avanzata delle tecnologie conviviali, dal minitel a internet, passando per gli schermi tattili e i videogiochi interattivi. Il primo, che riguarda anche i rapporti dell'Uomo con le immagini che produce, contribuisce prodigiosamente alla trasformazione delle mentalità: in effetti con l'infografia è ormai possibile produrre immagini che sono il frutto del calcolo, e non più del gesto umano. Tutte le immagini che conosciamo sono la risultante di un'azione fisica, dalla mano che traccia dei segni fino all'uso di una macchina fotografica: le immagini di sintesi invece non hanno nessun bisogno di un rapporto analogico con il proprio soggetto per esistere. Perché "la fotografia è la registrazione elaborata di un impatto fisico", mentre "l'immagine numerica non risulta dal movimento di un corpo, ma da un calcolo"2. L'immagine visibile non costituisce più la traccia di qualcosa, se non quella di una concatenazione di numeri, e la sua forma non è più il terminale di una presenza umana: le immagini "funzionano ormai da sole" (Serge Daney), come dei Gremlins di Joe Dante che si autoriproducono per pura contaminazione visiva. L'immagine contemporanea si caratterizza precisamente per il suo potere generatore; non è più traccia (retroattiva), ma programma (attivo).

È del resto questa proprietà dell'immagine numerica a informare l'arte contemporanea con più forza: già in gran parte dell'arte contemporanea degli anni '60 l'opera si dava meno come realtà autonoma che come programma da effettuare, modello da riprodurre (per esempio i giochi inventati da George Brecht e Robert Filliou), incitamento a creare da sé (Joseph Beuys) o ad agire (Franz Erhard Walter). Nell'arte degli anni '90, mentre le tecnologie interattive si sviluppano a una velocità esponenziale, gli artisti esplorano gli arcani della socialità e dell'interazione. L'orizzonte teorico e pratico dell'arte di questo decennio si fonda in gran parte sulla sfera dei rapporti interumani. Così le esposizioni di Rirkrit Tiravanija, Philippe Parreno, Carsten Höller, Henry Bond, Douglas Gordon o Pierre Huyghe costruiscono dei modelli di socialità atti a produrre rapporti umani, come un'architettura "produce" letteralmente i percorsi di chi la occupa. Non si tratta tuttavia di lavori sulla "scultura sociale" nel senso in cui la intendeva Beuys: se questi artisti prolungano l'idea di avanguardia gettata con l'acqua sporca del bagno moderno (insistiamo su questo punto, per quanto occorrerebbe trovare un termine meno connotato), non hanno l'ingenuità o il cinismo di "fare come se" l'utopia radicale e universalista fosse ancora all'ordine del giorno. Si potrebbe parlare nel loro caso di micro-utopie, di interstizi aperti nel corpo sociale.

Questi interstizi funzionano come programmi relazionali: economie-mondi in cui si rovesciano i rapporti di lavoro e tempo libero (esposizione Made on the 1st of may di Parreno, Colonia maggio 1995), dove ognuno può rientrare in contatto con gli altri (Douglas Gordon), dove si riapprende la convivialità e la condivisione (le mense nomadi di Tiravanija), dove i rapporti professionali sono oggetto di una celebrazione festiva (Hôtel occidental, video di Henry Bond, 1993), dove le persone sono in contatto permanente con l'immagine del loro lavoro (Huyghe). L'opera propone dunque un modello funzionale, e non un modellino, una riproduzione; cioè la nozione di dimensione non entra in gioco, esattamente come nell'immagine numerica, le cui proporzioni possono variare secondo la taglia dello schermo che - al contrario della cornice - non richiude le opere in un formato prestabilito ma materializza delle virtualità in x dimensioni. I progetti degli artisti d'oggi possiedono la stessa ambivalenza delle tecniche a cui si ispirano indirettamente: scritti nel e con il reale come le opere filmiche, non pretendono tuttavia di essere la realtà stessa; d'altra parte formano programmi, come le immagini numeriche, senza però garantire la loro applicabilità, né l'eventuale transcodifica in altri formati diversi da quello per cui sono stati concepiti. In altre parole, l'influenza della tecnologia sull'arte che le è contemporanea si esercita nei limiti che essa circoscrive tra reale e immaginario.

Il computer e la cinepresa delimitano delle possibilità di produzione, che dipendono esse stesse dalle condizioni generali della produzione sociale, dei rapporti concreti esistenti tra gli Uomini: a partire da questo stato delle cose, gli artisti inventano dei modi di vivere, o consapevolizzano un momento M della catena di montaggio dei comportamenti sociali, permettendo di immaginare uno stadio ulteriore della nostra civiltà.

La cinepresa e l'esposizione

L'esposizione-scena

Come si vede, l'arte attuale è lavorata in profondità dai modi di vedere e di pensare permessi dall'informatica da un lato e dalla cinepresa dall'altro. Per cogliere meglio il tenore dei rapporti tra questo binomio film/programma e l'arte contemporanea conviene tornare sull'evoluzione dello statuto dell'esposizione d'arte in rapporto agli oggetti che contiene. La nostra ipotesi è che l'esposizione sia diventata l'unità di base a partire dalla quale è possibile pensare i rapporti tra arte e ideologia indotta dalle tecniche, a detrimento dell'opera individuale. È il modello cinematografico, non in quanto soggetto ma in quanto schema d'azione, ad aver permesso l'evoluzione della forma-esposizione negli anni '60: la pratica di Marcel Broodthaers, per esempio, testimonia questo passaggio dall'esposizione-emporio (che raggruppava degli oggetti apprezzabili separatamente) all'esposizione-scena (la "messa in scena-regia" unitaria degli oggetti). Nel 1975 Broodthaers presentava la sua stanza verde, ultima versione del Jardin d'hiver mostrato l'anno precedente, come "l'abbozzo dell'idea di SCENA che si può caratterizzare attraverso l'idea dell'oggetto restituito a una funzione reale, cioè che l'oggetto non vi è considerato esso stesso come opera d'arte (vedi anche la stanza rosa e la stanza blu)"3. Questa "restituzione" dell'oggetto artistico all'ambito funzionale, rovesciamento che permetteva a Broodthaers di opporsi a questa "tautologia della reificazione" che l'opera d'arte rappresentava per lui, anticipa genialmente le pratiche artistiche degli anni '90 e l'ambiguità che essa intrattiene tra valore d'esposizione e valore d'uso, ambiguità di cui si trovano esempi in quasi tutti gli artisti di questa generazione (da Fabrice Hybert a Mark Dion, da Felix Gonzalez-Torres a Jason Rhoades).

L'esposizione Ozone (concepita nel 1988 da Dominique Gonzalez-Foerster, Bernard Joisten, Pierre Joseph e Philippe Parreno, e materializzata nel 1989 all'APAC di Nevers e al FRAC della Corsica), di cui va ripetuto a che punto ha aperto delle prospettive di lavoro cruciali per la nostra epoca, si presentava così come uno "spazio fotogenico", cioè secondo un modello cinematografico, quello di una camera oscura virtuale all'interno della quale gli spettatori si comportano come delle cineprese, costretti a inquadrare essi stessi il proprio sguardo, a ritagliare delle angolature e dei segmenti di senso. Al di là della "scena" secondo Broodthaers, destinata a sfuggire alla fatalità della reificazione attraverso la funzionalità degli elementi che la compongono, Ozone apportava la possibilità di una manipolazione permanente delle sue componenti e il loro adattamento all'esistenza di un loro eventuale acquirente. Concepita come un "programma" generatore di forme e di situazioni (una "borsa" permetteva al collezionista di comporre il proprio fagotto, accessori conviviali come sedie e documenti da portar via erano messi a disposizione del visitatore), Ozone funzionava come un "campo iconografico", un "insieme di strati di informazione" (che la avvicina al modello di Broodthaers), insistendo intanto su valori di convivialità e di produttività che portavano la critica sociale dell'artista belga verso nuovi orizzonti: tra l'altro quello di un'arte basata sull'interattività e la produzione di rapporti con l'Altro. Questa definizione dell'esposizione come "spazio fotogenico" fu in seguito accentuata con How we gonna behave (Joisten, Joseph & Parreno, alla galleria Max Hetzler di Colonia nel 1991), dove delle macchine fotografiche usa-e-getta erano disposte all'entrata della galleria perché il visitatore potesse realizzare da sé il proprio catalogo visivo.

Nel 1990 ho cercato di qualificare queste pratiche parlando di un'"arte di registi", che faceva del luogo d'esposizione (giocando sul senso dato a questo termine in fotografia) un film senza cinepresa, un "cortometraggio immobile": "L'opera non si [dà] come una totalità spaziale percorribile dallo sguardo, ma come una durata da percorrere, sequenza per sequenza, analoga a un cortometraggio immobile in cui lo spettatore deve spostarsi"4. Il destino del cinema (o dell'informatica) come tecnica utilizzabile nelle altre arti non ha dunque niente a che vedere con la forma del film, contrariamente a quanto dice la coorte degli opportunisti che trasferiscono su pellicola (o su computer) dei modi di pensiero da XIX secolo. C'è così molto più cinema in un'esposizione di Allen Ruppersberg o di Carsten Höller che in molti "film d'artista" necessariamente sfocati, e molto più pensiero infografico nei rizomi del Cercle Ramo Nash o nelle azioni di Douglas Gordon che nei pasticci di immagini di sintesi in cui si agita l'artigianato qualificato più retrogrado del momento. In che cosa il film informa realmente l'arte? Con il suo trattamento della durata, con le "immagini-movimento" (Gilles Deleuze) che genera: così, come scrive Philippe Parreno, l'arte forma "uno spazio in cui gli oggetti, le immagini e le esposizioni sono istanti, scenari che possono essere rifatti"5.

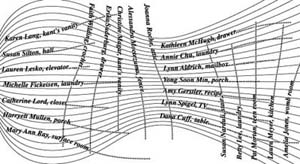

Le comparse

Se l'esposizione è diventata un palcoscenico, chi è venuto a recitarvi? Come lo attraversano gli attori, le comparse, e in che tipo di scena? Sarebbe utile scrivere un giorno la storia dell'arte attraverso le popolazioni che la attraversano, e le strutture simboliche/pratiche che permettono di accoglierle. Quale commercio umano, regolato secondo quali modalità, passa dunque nelle forme artistiche? In che cosa il video, ultima trasformazione della registrazione visiva, modifica questo passaggio?

La forma classica della presenza sullo schermo è quella della convocazione, dell'ingaggio di uno o diversi attori chiamati ad occupare una scena: così gli abitanti della Factory warholiana si videro requisiti gli uni dopo gli altri per stare davanti a una cinepresa. Un film si basa generalmente su degli attori, questi proletari che affittano la loro immagine come forza lavoro. "La ripresa in studio", scrive Walter Benjamin, "ha questo di particolare, che sostituisce la macchina al pubblico"6 e permette alla catena di montaggio delle immagini di trafugare il corpo dell'interprete. Con il video, la differenza tra l'attore e il passante tende a ridursi. Esso rappresenta la stessa evoluzione in rapporto alla cinepresa del cinema di quella annunciata dall'invenzione della pittura in tubetto per la generazione impressionista: strumento leggero e maneggevole, permette la ripresa en plein air, così come una disinvoltura di fronte al materiale filmato quale non era permessa dalla pesante strumentazione cinematografica.

La forma dominante del popolamento videografico è dunque il sondaggio, questo tuffo aleatorio nella folla che caratterizza l'era televisiva: la macchina da presa pone delle domande, registra dei passaggi, se ne sta sul marciapiede. L'umanoide comune abita l'arte video: Henry Bond preleva dei movimenti di socialità, Pierre Huyghe organizza dei castings. La macchina da presa diventa uno strumento per interpellare degli individui: Gillian Wearing chiede così a dei passanti di soffiare in una bottiglia di Coca-cola, poi monta delle sequenze in modo che producano un suono continuo, allegoria del sondaggio d'opinione. Peraltro il video svolge lo stesso ruolo euristico dell'abbozzo nel XIX secolo: accompagna gli artisti, come Sean Landers che filma la sua automobile, Angela Bulloch che documenta il suo viaggio da Londra a Genova dove deve avere un'esposizione, o ancora Tiravanija che filma un tragitto immaginario tra Guadalajara e Madrid. Informazione sul processo di lavoro, anche, come in Cheryl Donegan che si filma mentre produce dei quadri. Ma la maneggevolezza del video porta anche a disporne come di un sostituto reificato della presenza: così l'installazione del gruppo italiano Premiata Ditta, ponendo sul tavolo dove si svolge un incontro un televisore che diffonde l'immagine di un uomo che mangia, indifferente a quello che succede intorno a sé, evoca questi video di successo che rappresentano un caminetto, un acquario o una sfera da discoteca. L'uva di Zeusi è sempre ugualmente verde per gli uccelli postmoderni.

L'arte dopo il videoregistratore

Rewind/play/fast forward

La maneggevolezza dell'immagine video si traduce nel campo della manipolazione delle immagini e delle forme artistiche: le operazioni di base che si effettuano su un videoregistratore (indietro, fermo-immagine, ecc.) fanno ormai parte della batteria di decisioni estetiche di qualsiasi artista. Così è, per esempio, dello zapping: come i film, secondo Serge Daney, le esposizioni diventano delle "piccole griglie di programma disparate e zappingabili", dove il visitatore può comporre il proprio percorso. Ma il cambiamento senza dubbio più profondo risiede nei nuovi approcci del tempo che la presenza del video domestico induce: l'opera d'arte, come si è visto, non si presenta più come la traccia di un'azione passata, ma come l'annuncio di un evento a venire ("effetto annuncio pubblicitario") o la proposta di un'azione virtuale7. In ogni caso si presenta come una durata materiale che ogni occasione d'esposizione si incarica di riattualizzare o di far rivivere: l'opera diventa un'immagine bloccata, un momento fissato che non oblitera tuttavia il flusso di gesti e di forme da cui proviene. Quest'ultima categoria si avvera di gran lunga la più numerosa: per non citare che artisti apparsi recentemente, i Personaggi viventi da riattivare di Pierre Joseph così come l'Albero di compleanno di Philippe Parreno, i tableaux vivants di Vanessa Beecroft così come le Pitture omeopatiche di Fabrice Hybert si presentano come delle durate unitarie e specifiche che è possibile rigiocare, a cui è possibile incrostare altri elementi o imprimere un ritmo diverso (fast forward), come i video a cui spesso portano.

Perché oggi sembra normale che un'installazione, un'azione o una performance portino a una documentazione su cassetta video: essa costituisce il concentrato dell'opera, suscettibile di vedersi diluito da contesti eterogenei di esposizione. Il video, lo si constata anche in ambito giudiziario (con l'affare Rodney King, filmato da un "amatore" mentre viene pestato dalla polizia di Los Angeles) o le polemiche derivate dall'affare Khaled Kelkal, fa da prova. In arte significa e prova la realtà, la concretezza di una pratica talvolta troppo diffusa per essere còlta direttamente (penso a Beecroft, Peter Land, a Carsten Höller, Lothar Hempel). Questo utilizzo artistico dell'immagine video non cade però dal cielo: l'estetica dell'Arte concettuale è già un'estetica constatativa, fattuale, dell'ordine della prova, e le recenti pratiche non fanno che proseguire questa designazione del "mondo interamente amministrato" (Adorno) in cui viviamo, nel modo disinvolto e letterale che è del video, al posto del mondo analitico e decostruttivo dell'Arte concettuale.

Verso la democratizzazione dei punti di vista?

L'apparecchiatura video, se partecipa della democratizzazione del processo di produzione di immagini (nel proseguo logico della fotografia), segna anche la nostra vita quotidiana attraverso la generalizzazione della telesorveglianza, contrappunto in ambito della sicurezza delle sedute video in famiglia. Ma queste ultime non hanno niente a che vedere con la sorveglianza? Non fanno anch'esse parte di un mondo braccato dagli obiettivi, invischiato nei procedimenti con cui si scruta da sé, riciclando in permanenza le forme che produce e ridistribuendole sotto forme diverse? Perché l'arte dopo il videoregistratore nomadizza le forme e le fluidifica, permette la ricostruzione analogica degli oggetti estetici del passato, delle "ricariche" di forme storicizzate. In questo giustifica la predizione di Serge Daney quanto al cinema: "sarà conservato [dell'arte] solo quello che potrà essere rifatto"8... Così Mike Kelley e Paul Mac Carthy hanno fatto "rirecitare" delle performances di Vito Acconci da dei manichini in scenari da sceneggiato televisivo (Fresh Acconci, 1995), così Pierre Huyghe ha filmato scena per scena un "remake" dalla Finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, in un HLM parigino.

Ma se il video permette a (quasi) chiunque di fare un film, facilita anche la cattura della nostra immagine da parte di (quasi) chiunque: i nostri percorsi nella città si effettuano sotto sorveglianza, le nostre produzioni culturali stesse sono sottoposte a una rilettura/riciclaggio che attesta l'onnipresenza degli strumenti ottici e della loro attuale prevalenza su qualsiasi altro strumento di produzione. Il programma Security by Julia, impresa di videosorveglianza artistica "diretta" da Julia Sher, esplora la dimensione poliziesca e di sicurezza della videocamera. Giocando sull'iconografia del genere (reti metalliche, parcheggi, televisori di controllo), Julia Sher fa dell'esposizione uno spazio in cui ognuno viene per essere visto e per guardare la propria visibilità. In un'esposizione di gruppo, il danese Jens Haaning ha installato un meccanismo di chiusura automatica che chiudeva il visitatore in una sala vuota, eccetto la presenza di un video-spia: catturato come un insetto, il visitatore si trasforma in soggetto dello sguardo dell'artista, rappresentato dalla cinepresa. Al di là degli evidenti problemi etici che questo genere di interventi pone (i rapporti tra artista e pubblico vi diventano subito sadomasochisti), non si può non constatare che, dopo Present continuous past(s), la straordinaria installazione del 1974 di Dan Graham che diffondeva l'immagine di chiunque vi entrasse ma leggermente differita, il visitatore filmato è passato dallo statuto di "personaggio" teatrale preso in un'ideologia della rappresentazione a quello di passante soggetto a un'ideologia repressiva della circolazione urbana. Il soggetto del video contemporaneo è raramente libero: è che collabora al grande censimento visivo, individuale, sessuale e etnico a cui si dedicano attualmente tutte le istanze di potere della nostra società.

Dal modo in cui gli artisti tratteranno questo problema dipende il futuro dell'arte come strumento di emancipazione, come dispositivo poliziesco mirante alla liberazione delle soggettività. Nessuna tecnica costituisce per l'arte un soggetto: situando la tecnologia nel suo contesto produttivo, analizzando i suoi rapporti con la sovrastruttura e l'insieme dei comportamenti obbligati che ne fonda l'utilizzo, diventa invece possibile produrre dei modelli di rapporti con il mondo che vanno nel senso della modernità. Senza di che l'arte diventerà un elemento di decoro high tech in una società sempre più inquietante.

Nicolas Bourriaud è redattore della rivista "Documents sur"; ha curato diverse esposizioni e pubblicato nel 1998 il volume Esthétique relationnelle (Les presses du réel), raccolta dei testi più importanti della sua attività critica, da cui anche il presente è tratto. Traduzione di Elio Grazioli.