L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

ArteSera Anno 1 Numero 9 settembre-ottobre 2011

Intervista a Mario Martone

Olga Gambari

Il primo free press di Arte Contemporanea per tutti

SETTEMBRE/OTTOBRE 2011

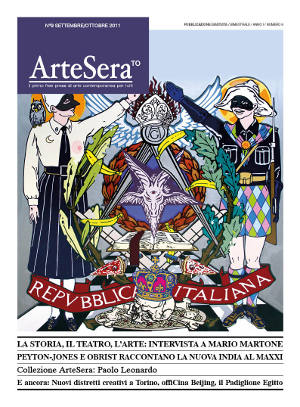

COPERTINA: Per un nuovo stemma italiano

ATTUALITA’: Padiglione Egitto

EVENTO DEL MESE:

Indian Highways al Maxxi: intervista a Julia Peyton Jones e Hans Ulrich Obrist – di Olga Gambari

Intervista a Mario Martone - di Olga Gambari

COLLEZIONE ARTESERA:

Paolo Leonardo

OffiCina Beijing – di Rosario Scarpato

Un nuovo distretto della creatività a Torino – di Gabriele Boccacini, Edoardo Di Mauro, Patrizia Fischer, Federico Piccari e Roberto Vayo

RECENSIONI:

Francesco Barocco da Norma Mangione Gallery, Maura Banfo da Marena Rooms Gallery, Eva Frappicini da Galleria Alberto Peola

EXTRA:

Diritto d’autore – di Francesca Solero

STORIE:

Il Piper a Torino, non solo una discoteca – di Francesca Comisso e Luisa Perlo

www.artesera.it di Annalisa Russo

Art Design for Freedom

Giuseppe Ghignone

n. 20 marzo-aprile 2014

La città dell'arte contemporanea

n. 19 novembre-dicembre 2013

Masbedo

n. 18 giugno-luglio 2013

Sul confine

Giuseppe Ghignone

n. 17 aprile-maggio 2013

L'arte che verrà

n. 16 novembre - dicembre 2012

Il racconto degli oggetti

Monica Cuoghi

n. 15 settembre-ottobre 2012

Foto di Simona Cagnasso

foto by Marco Ghidelli

Mario Martone dal 2007 è direttore del Teatro Stabile di Torino.

Intanto continua a essere regista teatrale e cinematografico, con una biografia che lega in un nome proprio l’Italia e i linguaggi dell’arte.

Negli anni Settanta fonda la compagnia teatrale “Nobili di Rosa”, che diventa poi il famoso gruppo “Falso Movimento”, negli anni Ottanta confluito nei “Teatri Uniti”.

Già direttore del Teatro Argentina a Roma, è tuttora condirettore dell'Associazione Teatro Stabile di Napoli. Al cinema arriva negli anni Ottanta, dando vita dal 1992 a una serie di film tra cui “Morte di un matematico napoletano, “L’amore molesto”, “L’odore del sangue” e “Noi credevamo” del 2010 (con cui ha vinto 7 David di Donatello), insieme a opere di videoteatro e documentari.

La scorsa primavera ha presentato al Teatro Gobetti di Torino la regia teatrale di “Operette Morali” di Giacomo Leopardi.

Incontrare Mario Martone a Torino (maggio 2011) è come portare dentro la città e fare apparire via via altri luoghi e personaggi, che convivono in Martone come una materia umana inseparabile e mossa, con un fare insieme sognatore e disincantato, una saggezza antica e al tempo stesso fiabesca, cittadino del mondo e profondamente napoletano.

Martone è davvero un simbolo della complessa identità italiana, di quello che l’Italia è e potrebbe essere.

Il discorso con lui passa dal suo rapporto con l’arte alla situazione nazionale, attraversando regie, mostre e incontri accaduti nella sua vita.

Inizia così.

“Quando ho cominciato a mettere la testa fuori, avevo quattordici o quindici anni, a Napoli erano gli anni in cui Lucio Amelio era una figura molto importante. Portava grandi artisti internazionali, lui così napoletano e radicato nel cuore storico e popolare della città. Per questo si creava un rapporto straordinario tra questi artisti e la città. Arrivavano e Lucio li faceva entrare in contatto con la Napoli ancestrale, dei vicoli, delle bettole dove andava a mangiare con loro. È stato fondamentale per me conoscere in questo modo gli artisti e ciò che si portavano dietro.

Ricordo che nel 1975 faceva mostre a Villa Pignatelli, una fu di Mario Merz, indimenticabile, bellissima, era una personale straordinaria di cui mi è rimasto impressa l’opera “Il metro cubo di infinito”. Poi ne ricordo altre, una di Pier Paolo Calzolari, ma anche una performance di Vito Acconci, che mi segnarono tutte.

E poi, naturalmente, Joseph Beuys, che era spesso a Napoli, era un amico di Lucio.

Una volta Amelio mi chiama, per andare con Beuys a fare una gita all’Antro della Sibilla Cumana. Ci andammo io e Toni Servillo, eravamo ragazzini. E sempre in quegli anni conobbi Mimmo Paladino, giovane anche lui. Proprio da Amelio ho visto per la prima volta un lavoro Mimmo, era un quadro tutto blu.

Sin dagli inizi della sua carriera di regista ha realizzato film d’arte.

Ho fatto un corto “Antonio Mastronunzio, pittore sannita” nel 1994, che è proprio un film piccolo di 20 minuti su questo artista che mi ha fatto conoscere Paladino, un artista selvatico e lunare, che mi ha ispirato. Poi c’è il film su Lucio Amelio, “Terremotus”, nel 1993. Era soprattutto un’intervista, un ritratto di Lucio, legato certamente al progetto “Terrae motus” incentrato sulla sua figura (ndr: una sorta di testamento, visto che Amelio scomparve l’anno dopo. All'indomani del terremoto del 23 Novembre 1980 in Irpinia, il gallerista napoletano di arte contemporanea Lucio Amelio invitò gli artisti più attivi del momento del panorama internazionale e molti giovani emergenti per realizzare opere il cui ricavato aiutasse le vittime del disastro. La collettiva “Terrae Motus”, con oltre 60 artisti tra cui Warhol, Beuys, Twombly, Pistoletto, Mappletorphe, Mimmo Paladino, Merz, girò dagli stati Uniti all’Europa).

Poi c’è ancora un film sulla mostra di Mimmo Paladino a Forte Belvedere a Firenze che si chiama “Veglia” nel 1993. Ma prima ci sono i tre documentari realizzati per la Sovrintendenza di Napoli, con Nicola Spinosa: il primo di questi, che si chiamava “Nella città barocca” e fu anche il mio primo film in pellicola, era dell’84. C’era stata una grande mostra sul barocco a Napoli, sul Seicento, e raccontavo in maniera assolutamente libera, non didascalica, questo sguardo sulla città.

Vent’anni dopo arriva nel 2001 il documentario su Luca Giordano,”Nella Napoli di Luca Giordano”, e due anni dopo, invece, quello su Caravaggio, “Caravaggio. L’ultimo tempo”. In effetti non sono documentari d’arte ma film in cui c’è un montaggio con immagini di associazioni legate alla realtà urbana: in realtà credo siano film sulla città.

L’approccio visivo è sempre stato una caratteristica del suo sguardo e del suo immaginario, sin da Falso Movimento, più legato all’immagine che alla parola.

Falso Movimento era un teatro visivo-musicale.

Qualche tempo fa riflettevo con una persona, durante un’intervista, che in“Operette Morali” ritornava qualcosa dei miei inizi, di quel lavorare sulla dimensione visiva del corpo dell’azione e del gesto, pur rimanendo sempre all’interno di un teatro della parola, che è la mia dimensione sostanziale.

Credo che in tutto ciò abbia contato molto il mio lungo passaggio nell’opera lirica, perché per me il teatro musicale è stata una scoperta tardiva che mi ha aiutato a far tornare nel mio lavoro un rapporto con la musica, con la dimensione visivo-temporale, che era quella che contraddistingueva i miei inizi.

Ci sono come dei flussi che tornano e si muovano all’interno del mio lavoro, e in “Operette” si sono un po’ raccolti.

La messa in scena di “Operette Morali” è molto pittorica, con gli dei che sembravano scesi dai quadri alle pareti del Teatro Gobetti, diventando i protagonisti delle varie scene.

In effetti sembra proprio così, mantenendo sempre quel tono ironico, di comicità leggera che ha Leopardi nelle Operette, pur parlando di argomenti anche drammatici.

È il tono di una commedia antica e latina, fatta per ridere.

Nel testo di Leopardi ci sono proprio alcune suggestioni scultoree evidenti, come la scultura che contiene la natura dentro, come un nido.

Ad esempio nel “Dialogo della Natura e di un islandese”, la natura stessa viene descritta all’inizio come una statua enorme, che somiglia a quelle dell’Isola di Pasqua, ed è stata un’immagine fortissima che un artista come Paladino ha saputo cogliere (ndr: Mimmo Paladino ha collaborato alle scenografie delle Operette Morali).

Io ho immaginato lo spazio, con la suddivisione della scena, la terra nera (ndr:che ricopre il pavimento e che fa da base a tutte le azioni), lo specchio rotante tra luce e buio nel “Dialogo della Moda e della Morte”, che poi Mimmo ha reso anche ovale. Invece poi gli ho chiesto di dare vita alle forme e alle suggestioni che dovevano nascere all’interno di tutte le situazioni.

Per l’appunto la statua di natura, La stanza di Ruisch, che è un’opera installativa di Mimmo in prestito, con le figure dei “dormienti” come mummie, ed è diventata in questo caso una scenografia. Quando si apre quel sipario, lo spettatore sente che quelle statue parlano davvero!

È stato proprio un continuo dialogo tra suggestioni sceniche ed individuazione di forme.

La prima volta che ho pensato a “Operette” avevo in mente di farlo al Gobetti con una tigre vera, in gabbia, al centro, con l’idea della natura come fulcro, messa molto vicina agli spettatori, che poi però avrebbe anche sofferto, era inattuabile.

Poi l’idea è diventata altra nel lavoro con Mimmo: il coccodrillo di Mimmo la sintetizza, è un segno inquietante, in mezzo agli spettatori, quasi un intralcio, che non puoi non notare.

Negli anni ha lavorato anche con altri artisti?

Ho spesso lavorato con artisti, per esempio con “Falso movimento” collaboravamo con Lino Fiorito, e poi nel documentario su Lucio Amelio ho fatto dei pezzi anche con Nino Longobardi e Tata Fiore.

Insomma ho sempre avuto un rapporto con gli artisti.

Ogni tanto si crea l’occasione, viene l’esigenza particolare. Il mio scenografo abituale è Sergio Tramonti, è uno scenografo puro però, perché non credo che un artista e il suo segno forte possa andare bene in ogni situazione. Mentre a volte, invece, ci sono delle situazioni in cui è importante. Per esempio, con Mimmo: ci piace lavorare insieme.

Mimmo per me era stato molto importante nel mio ciclo su Edipo (ndr: “Edipo Re” nel 2000 al Teatro Argentina di Roma e “Edipo a Colono” al Teatro India di Roma nel 2004), in cui c’era la dimensione sacra, tribale e ancestrale di Paladino che risuonava potentemente.

(ndr: già nel 1986 lo scultore Pietro Consagra aveva immaginato alcune scenografie per l’“Oedipus Rex” di Strawinsky messo in scena da Martone a Gibellina)

Qui nelle “Operette”, invece, c’è una dimensione che è il lato di Mimmo più magico, più sospeso, esoterico. È il Paladino dei coccodrilli, che sono quelli che fanno parte del gabinetto di anatomia come quello di Ruysch. I dormienti dell’uno e i morti dell’altro. Nell’”Edipo” c’erano, invece, le maschere, le lance, cioè l’aspetto tribale e guerresco.

Di volta in volta risuonavano cose diverse, che hanno origine nel testo su cui lavoro, sempre il centro.

Come l’arte contemporanea è entrata nel film “Noi credevamo”?

C’è una sequenza in cui i personaggi si muovono su un’enorme struttura in nudo cemento armato, un monolite come un’architettura metropolitana. Sono immagini che evocano una scabrità industriale e impersonale certamente familiare all’arte contemporanea, tra l’installazione e la performance, in contrasto con la collocazione storica della vicenda.

In “Noi credevamo” abbiamo lavorato a una ricostruzione estremamente ricercata e puntigliosa da un punto di vista iconografico, scenografico e dei costumi. La famosa inquadratura con il cemento armato per me è uno squarcio, e deriva dritto dritto dal mio rapporto con gli artisti, dal gesto dell’arte contemporanea. È come se fosse uno squarcio sulla tela ottocentesca, che viene prima lamettata. Infatti sin dall’inizio del film ci sono contaminazioni, ad esempio con cavi elettrici che appaiono qua e là. Ho disposto via via una serie di strani segni, di disturbi, come se tu su un materiale storico, dell’Ottocento, dessi dei colpi di lametta, creassi piccole bruciature.

Man mano i colpi si fanno più forti, più manifesti e poi con l’inquadratura dove compare il cemento si apre direttamente uno squarcio. Per me riveste il ruolo fondamentale di svegliare l’attenzione dello spettatore, tirandolo fuori da un’immersione anche estetica, da un sogno storico in cui era sprofondato.

Invece quell’immagine fuori luogo e fuori contesto ti desta e ti colloca anche nell’oggi, dove si trova lo spettatore.

Interrompe un momento di massima emozione consolatoria e ti riporta invece a un rapporto dialettico con il film, con la storia, con il tempo. Ciò che accade nel film si riferisce anche al presente, ha un rapporto con il tempo in corso, questo è il messaggio.

Sono vari i modi attraverso cui il rapporto con l’arte prende corpo nel mio lavoro.

È sempre un rapporto in cui però l’immagine non ha solo un valore visivo ed estetico, ma parla e comunica al pensiero, significa di per sé. Non cerco mai un’immagine bella e piacevole, soprattutto in anni come questi, in cui c’è l’abuso delle immagini.

Per esempio alle OGR, nella mostra che racconta gli italiani e i 150, prodotta dallo Stabile, Paolo Rosa con Studio Azzurro ha fatto un grande lavoro.

Abbiamo pensato che, se deve essere il teatro ad occuparsene, allora bisogna trovare un senso anche visivo per questa mostra, che abbia anche un valore performativo. Allora abbiamo chiamato Studio Azzurro, un gruppo che lavora sulle immagini, anche in modo ludico, e con taglio popolare, cioè capace di parlare anche ai ragazzi, ma dietro cui c’è sempre un pensiero, non è mai un creare immagini fini a se stesse. La loro impostazione si è sposata benissimo con quella degli storici De Luna e Barberis, con l’obiettivo di raccontare 150 anni di storia fatti da un popolo, da delle masse.

Sicuramente in un'altra città italiana, se si fosse fatta una mostra sull’Italia unita si sarebbe fatta una storia composta di individui singoli, mentre invece qui a Torino si è si è scelto per fortuna un progetto sulle masse e su temi quali sono il lavoro, l’immigrazione. Insomma al centro c’è l’idea che sia stata una grande collettività ad aver attraversato questi centocinquant’anni.

Nell’allestimento alle OGR c’è qualcosa che mi ricorda lo spettacolo “Gli ultimi giorni dell’umanità” messo in scena al Lingotto da Ronconi, e mi sembra positivo ritrovar un filo con un evento importante accaduto a Torino anni fa (ndr: 1990).

Un altro esempio di lavoro vicino all’arte visiva fu lo spettacolo “Albergo Ceronetti”, due anni fa, messo in scena da Egumteatro, un gruppo che sta proprio sul confine tra teatro e arte visiva: in un vecchio alloggio alla Cavallerizza Reale prendeva corpo una lunga installazione, varie stanze dedicate al lavoro di Ceronetti.

In “Noi credevamo” c’è quindi una funzione politica e produttiva dell’arte contemporanea.

È un mezzo con cui sviluppa la storia della nascita dell’unità italiana. Una vicenda piena di ombre, orrori e disincanto, che nega la classica agiografia sull’argomento.

Quanto quella storia è ancora attuale?

Ci sono stati molti rovesciamenti in Italia, ora si rivendica un tricolore soprattutto nei riguardi di combattenti per la libertà che sono stati sconfitti.

Io posso cantare l’Inno di Mameli, ma penso a quel ragazzo morto per la Repubblica, non per l’Italia monarchica.

Per me il tricolore è quello, Mameli mi fa pensare quello, uno spirito che è stato sconfitto, ma non significa che non ci sia: da noi c’è una parte democratica che tenta in tutti i modi di opporsi alla totale privazione di democrazia che progressivamente sta montando, in Italia e dovunque.

L’arte di per sé è un’apertura di spazio della mente e ti dà la possibilità di vedere delle cose, come in “Noi credevamo”, un film molto spiazzante, che c’è voluto del tempo perché venisse assorbito.

È una questione di punti di vista, un’osservazione sulla storia inaspettata, che sposta l’opinione e produce pensiero.

È uno dei modi attraverso cui uno spirito libero cerca di opporsi alla uniformizzazione, all’omologazione antidemocratica, cosa che si sta pesantemente realizzando a livello globale, ma di cui l’Italia è certamente una delle punte avanzate.

C’è un’unità nazionale nelle politiche culturali, nell’offerta e nella fruizione della cultura?

È impressionante come il Sud sia arrivato a questo centocinquantenario.

Torino è al centro di problemi fondamentali quali lo spazio pubblico, la democrazia, ma è in movimento vitale, e il suo ritratto è quello di una città europea.

Al Sud, invece, le città da Napoli a Palermo, sono arrivate in brandelli.

Napoli, che conosco meglio e perciò ne parlo, ha avuto varie rinascite, che sono proprie della sua storia e natura, all’insegna dei grandi picchi, tra alti e bassi.

Ma Napoli appunto ha un’indole solo apparentemente sentimentale e giocosa. In realtà è profondamente pessimista e dolorosa, molto complessa. Una città che è una ferita sul corpo del nostro Paese, e quando il corpo si ammala la ferita sanguina: Napoli condensa tutto ciò che in Italia sta accadendo.

In Italia monta da anni un cinismo che a Napoli trova terreno fertile, ed è proprio in questa città che molti aspetti si estremizzano.

Negli anni passati sono state fatte cose importanti. Penso al Madre, museo bellissimo, sia per la sua posizione nel centro antico, con un rapporto all’interno della città, sia per il tipo di programmazione fatta, ma anche per l’adesione degli artisti che vi hanno esposto. È un museo molto amato da tutti, ma purtroppo rappresenta quella che è diventata la politica tipica nel nostro paese, che non è un’alternanza ma una lotta. Si arriva al potere e si distrugge ciò che quelli prima avevano fatto. Il che dimostra che in Italia le guerre per l’unità non sono mai davvero finite.

Ora il rischio per il Madre è, se non di distruggerlo, di snaturarlo, stesso rischio che corre il Teatro Mercadante, il Festival di Napoli.

A Napoli, però, bisogna vivere, stare dentro per coglierla, come facevano gli artisti con Lucio, che li portava lì, li faceva stare mesi interi, li immergeva in quella realtà non tenendoli al riparo.

Quali sono gli artisti il cui immaginario le risulta più familiare?

Sono molto legato alla generazione degli artisti anni ‘70, da Jannis Kounellis a Giulio Paolini.

A Roma ricordo ancora al Teatro India il caos che si scatenò quando nel 2000 Enzo Cucchi decise di fare lì la sua grande personale, una mostra celebrativa, un evento per Roma e il suo mondo dell’arte. Anche se in quello spazio di mostre ne avevamo già fatte altre.

È un esempio di spazio non deputato all’arte ma ugualmente molto amato dagli artisti, dove abbiamo accolto esperimenti diversi di contaminazione, che fanno bene a tutti.

D’altronde per me questi sconfinamenti sono familiari, mi piacciono, ci sono cresciuto sin da ragazzo. Vedere la mostra di Merz da Lucio Amelio e poi la sera lo spettacolo del “Carrozzone”, come si chiamava all’inizio la compagnia dei “Magazzini criminali”, era in un certo senso la stessa cosa, chiaramente con la consapevolezza dei linguaggi diversi ma con l’idea che il flusso del lavoro degli artisti, si apre, intreccia e fonde. Vedere una mostra mi apre delle cose.

Devo dire che mi piace anche lavorare con artisti che non sono “noti” al grande pubblico o che non fanno propriamente parte del sistema ufficiale dell’arte.

Per esempio Patrizio Esposito, un fotografo straordinario che fa tante cose diverse, ma tende a stare isolato.

Con lui abbiamo fatto un lavoro sui Saharawi, il popolo in guerra col Marocco per tornare nella propria terra nel deserto occidentale. Ne è nato nel 1996 il film “Una storia Saharawi”.

Patrizio è un grande artista che interviene in un campo che va oltre il mondo dell’arte, arrivando alla militanza politica e all’attivismo.

In un suo scritto per presentare “NOI CREDEVAMO” (film tratto da un coraggioso libro della scrittrice Anna Banti, pubblicato senza successo nel 1967), Martone racconta che da ragazzo non amava l’Ottocento italiano, gli appariva retorico e polveroso. Poi qualche anno fa si è domandato se quella polvere fosse stata depositata nel tempo per occultare la vera natura della nascita del nostro Paese. Così ha iniziato a cercare, scoprendo episodi storici sconcertanti quanto praticamente sconosciuti, che facevano apparire il processo unitario non più come una virtuosa elaborazione progressiva, ma come una lotta aspra e drammatica sulla questione di quale Italia far nascere. Da lì la domanda su quale Italia sia nata. Prosegue dicendo che l’autoritarismo ha continuato a dominare e domina sotto forme sempre diverse. Il processo di unificazione reale tra nord e sud è lontanissimo dall’essersi compiuto. Il film racconta la vicenda di tre ragazzi meridionali coinvolti nella Giovine Italia di Mazzini contro i Borboni, diventati uomini nella lotta disperata per la repubblica, antenati dei partigiani, dei movimenti degli anni ’60 e ’70, dei democratici italiani dal destino continuamente oscillante tra vittorie e sconfitte.

Diciamo, invece noi, che il film è un racconto fuori dal tempo, un manifesto illuminante, perché parla di un passato dove trovare chiavi di lettura per il presente e da cui partire, imparando e decodificando ciò che è accaduto nell’ombra, fuori dal cono dell’ufficialità storica, per immaginare il futuro.