L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

cura.magazine Anno 5 Numero 15 autunno-inverno 2013

Nicolas Deshayes

Isobel Harbison

Vacuum.Shaped

Free press trimestrale dedicato ai temi dell'arte e della cultura contemporanea

PART I — CURATING

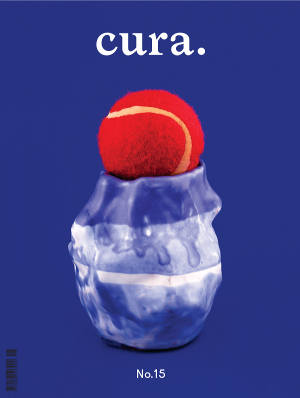

INSIDE THE COVER

JIMMY LIMIT

words by Christopher Schreck

PORTRAITS IN THE EXHIBITION SPACE

FREDERICK KIESLER’S ENDLESS EXHIBITION

by Lorenzo Benedetti

SPACES—STUDY CASES

ZASHA COLAH AND SUMESH SHARMA — CLARK HOUSE INITIATIVE

by Vincent Honoré

TALKING ABOUT

THE NOVEL AS AN EXHIBITION, THE EXHIBITION AS A NOVEL

by Jean-Max Colard

PART II — EXPLORING

SPOTLIGHT

DAVID DOUARD

in conversation with Ruba Katrib

designed by David Douard

LAB

ROCHES MAMMIFÈRES

DISSIMULAITS

THE PTOHOGRAHPIES

SPOTLIGHT

NICOLAS DESHAYES

in conversation with Isobel Harbison

LAB

a project by N. DASH

text by Matthew Higgs

SHOW AND TELL

ANDREA BÜTTNER

by Cecilia Canziani

SPOTLIGHT

MAGALI REUS

in conversation with Nicoletta Lambertucci

LAB

a project by B. INGRID OLSON

text by Andrew Blackley

THE EXHIBITION ROOM

FICTION ON DISPLAY

A COLLECTION OF COLLECTIONS

by Niekolaas Johannes Lekkerkerk

visual commentaries proposed by France Fiction

THE EXHIBITION ROOM

CONVERSATION AS A TURING TEST

by Valentinas Klimašauskas

Cosa può fare una scultura?

Cecilia Canziani

n. 18 autunno-inverno 2014

Richard Sides

Anna Gritz

n. 16 primavera-estate 2014

Titologia dell'esposizione

Jean-Max Colard

n. 14 primavera-estate 2013

Laura Reeves. Ritorno alla realtà

Adam Carr

n. 13 inverno 2013

Marie Lund

Cecilia Canziani

n. 12 autunno 2012

Illusione o paura?

Gavin Wade

n. 11 primavera-estate 2012

Courtesy Jonathan Viner, London/Margate

Courtesy Jonathan Viner, London/Margate

Courtesy Jonathan Viner, London/Margate

Photo Pierre Antoine

Isobel Harbison A proposito della tua nuova mostra Crude Oil a Sheffield, mi interessa la relazione tra il tuo lavoro e quelli degli scultori britannici Henry Moore, Jacob Epstein e Geoffrey Clarke che hai selezionato. Cosa ti ha attratto di questi scultori/sculture?

Nicolas Deshayes Sono stato invitato a svolgere un periodo di ricerca all’Henry Moore Institute Archive e a selezionare opere della collezione di scultura dei Leeds Museums and Galleries da esporre in dialogo con un lavoro che mi era stato appena commissionato da S1 Artspace di Sheffield.

La qualità superficiale dei lavori che produco in genere implica una relazione con il ‘corporeo’, anche se non c’è quasi mai una rappresentazione figurativa del corpo. Volevo che tale lacuna fosse colmata dalle sculture storiche che ho scelto, che esse, in un certo senso, diventassero protagoniste della mostra. Ho scelto una serie di lavori per lo più appartenenti alla scultura modernista britannica per esplorare la soglia tra materia industriale e organica, e soprattutto comprendere come le rappresentazioni della ‘oleosità’ potessero collegarsi con i temi che esploro nella mia personale ricerca e il contesto della produzione di immagini del XXI secolo con la sua nuova dispersione industriale.

Ho selezionato due serie di maquettes architettoniche di Geoffrey Clarke (nato nel 1924) e Henry Moore (1898-1986) per la loro esplorazione diretta dell’architettura, dell’industria e del territorio, perché fornissero uno sfondo contestuale alla mostra, mentre cinque altre sculture figurative sono state incorporate o esposte al fianco dei miei lavori come improbabili comparse.

L’aspetto di queste opere che mi ha attratto era il fatto che fossero caratterizzate da una sensazione fisica di ‘emergenza’. Per la maggior parte sono rilievi, dove il primo piano e lo sfondo si mescolano in un’unica pelle, tanto che il corpo si fonde con il materiale in cui è stato scolpito o colato. Le caratteristiche fisiche dei materiali alludono anche fortemente alla liquidità, sia che si tratti del bronzo patinato di Frank Dobson, i busti di Jacob Epstein che ricordano gabbiani sporchi di petrolio, la qualità antropomorfica delle selci di Henry Moore o la Beach Scene in pietra di Hermon Cawthra del 1910, che ritrae una coppia che gioca in spiaggia, i capelli che si confondono con il motivo grafico del mare sullo sfondo.

I.H. In una conversazione pubblicata recentemente con l’artista Magali Reus, hai affermato che il tuo lavoro è come la manifestazione del “momento che precede la putrefazione”, e mi è sembrato che questo si riferisse soprattutto alle transizioni materiali evidenti o enfatizzate nella tua opera, in particolare ai punti in cui la materia naturale è sintetizzata o la materia sintetica sembra naturale. Il tuo non è un lavoro basato sul processo, ma piuttosto orientato al processo. Ci sono artisti che lavorano in altre discipline con cui senti un’affinità o condividi l’approccio? Per esempio nella musica, nel cinema e nella letteratura?

N.D. A me interessano la letteratura, il cinema e l’architettura che esplorano e descrivono la tensione nella malleabilità delle forme quando esse passano incongruamente da uno stato all’altro. Per esempio, il romanzo di Marie Darrieussecq Troismi (1996), che descrive la metamorfosi di una ragazza in scrofa, la fantascienza horror di Videodrome di David Cronenberg (1983), dove il corpo e la tecnologia si fondono, il documentario di Alain Resnais Le chant du Styrène (1958) (rievocato anche nella mia mostra), che ripercorre metodicamente la traiettoria di un oggetto di plastica, risalendo alle sue origini nel greggio, o il Parametricismo degli architetti Zaha Hadid e Patrik Schumacher, in cui uno scarabocchio al computer dà vita a monumentali strutture architettoniche, complesse come cellule sotto la lente di un microscopio.

I.H. Ho riguardato Videodrome di recente. Le mie parti preferite sono quando lo schermo televisivo diventa una superficie plastica elasticizzata, flaccida e vischiosa, attraverso cui i personaggi possono passare. Mi ricorda il termine di Mark Leckey “plasmatico”, che lui prende dagli scritti di Sergej Ėjzenštejn. Per Leckey credo descriva la confusione tra ciò che viene rappresentato sullo schermo e ciò che accade nella ‘vita reale’. Man mano che le immagini aumentano di risoluzione e l’epidermide dello schermo è sempre più difficile da distinguere, questa qualità “plasmatica” ci conduce in uno stato confusionale, che esprime tuttavia anche un piacere primordiale. È una cosa che sento quando guardo il tuo lavoro: esso ruota molto attorno alla soglia fisica dello schermo al plasma e a come questa potrebbe manifestarsi, se la nostra immaginazione si scatenasse, in qualcosa di solido e tridimensionale. Immagino che ti interessi il modo in cui la tecnologia compromette la nostra percezione, e come anche la scultura potrebbe giocare con queste forme e texture.

N.D. Questo si collega anche a una cosa che ha detto Leckey a proposito dell’effetto smaterializzante della tecnologia digitale sugli oggetti del mondo reale, ovvero la sottrazione dell’ombra. Mi sembra che questa analogia sia una caratteristica pertinente del modo in cui gioco con la percezione fisica. Non a caso, se spesso uso tecniche scultoree analogiche o arcaiche nella prima fase di produzione (come il calco in gesso o il modellino in creta), la fase che viene dopo, caratterizzata da procedimenti industriali (per esempio, stampaggio sottovuoto, verniciatura a polvere, anodizzazione), permette alle forme che ho costruito in studio di perdere la loro oggettualità originaria. Quello che resta è una versione sovra-materiale, qualcosa di simile a un sacco amniotico ad alta definizione.

Il formato rettangolare che utilizzo regolarmente (piani di tavoli, pannelli architettonici ecc.) è un riferimento al formato dello schermo al plasma cui siamo abituati, ma richiama anche modalità più tradizionali di categorizzazione e presentazione, perché in generale sono interessato all’idea di indicizzare, come quando si vuole offrire una cosa allo studio – per ricollegarmi alla tradizione più ampia, forse naturalistica, di indagare gli elementi e le sostanze di base che costituiscono il mondo in cui viviamo e capire come interpretare questa informazione.

I.H. Il che mi porta a chiederti se pensi che stiamo attraversando un nuovo formalismo come conseguenza dei cambiamenti tecnologici? O forse una sorta di Impressionismo?

N.D. Queste nuove tecnologie sono sostanzialmente legate alla presentazione e alle modalità espositive; permettono di retroilluminare un oggetto/immagine. Il piacere primordiale di cui hai parlato prima è enfatizzato e l’attenzione al dettaglio è portata agli estremi. Il formalismo si può vedere nella cura con cui sono strutturati e composti gli oggetti e le superfici, anche se il modo in cui il ‘nuovo’ entra in gioco come forma e texture tiene conto dei parametri sociali, e questo credo segni una differenza rispetto al formalismo del XX secolo. È interessante in questo contesto tirare in ballo l’Impressionismo, perché le sue caratteristiche sono molto simili alla odierna proliferazione delle fotografie di stock: non solo per come presentano scene realistiche di vita moderna ma anche nel loro aspetto cosmetico, che inganna l’occhio: le pennellate pastose si trasformano in pixel e tutto ha un’accattivante, umida lucentezza.

I.H. Possiamo parlare delle Crocs? Sono orribili scarpe di plastica da clown che a quanto pare sono straordinarie per i bambini e gli chef in quanto è facilissimo lavare via schizzi vari e fluidi in eccesso. Come mai le hai scelte per il tuo nuovo lavoro? È la prima volta che prendi un oggetto quotidiano e domestico e ne fai un lavoro?

N.D. Le Crocs appartengono a un’iconografia molto particolare. Ho utilizzato in maniera simile gli yam, per via del loro status socioculturale e del modo in cui possono essere letti come parte di un’esperienza collettiva del paesaggio urbano globalizzato. Mi ha attirato il fatto che le Crocs siano usate non solo nel tempo libero ma anche come capo di abbigliamento universale nella ristorazione professionale e in alcuni settori medici, pratiche basate sulla fusione e la fluidità dei materiali. Invertebrate, ergonomiche e protesiche, sono fatte per ospitare il corpo, ma ne costituiscono anche un contenitore grossolano. Volevo anche tracciare un confronto tra il modo in cui sono fabbricate e alcune delle mie tecniche produttive, per dare un contesto alla fonte del mio lavoro nel suo insieme.

I.H. Questa descrizione del tuo lavoro come “sacco amniotico ad alta definizione” è fantastica – è una cosa cui avevi già pensato o che avevi già articolato? Che differenza c’è, allora, tra questo e l’ombra? È alla patina che miri, invece che all’ombra? Perché quando Leckey parla della sparizione dell’ombra, ne parla in relazione agli oggetti digitalmente modificati sullo schermo; mentre tu lavori, e con ottimi risultati, sullo stesso inganno a livello tridimensionale, cercando in un certo senso di perdere l’ombra?

N.D. È una descrizione che mi sono inventato lì per lì per descrivere la qualità traslucida ed elastica delle forme che produco con la termoformatura sottovuoto. La superficie lucente della plastica attira lo sguardo e fa del suo meglio per eliminare le ombre, inoltre devo spianare gli spigoli per evitare che la plastica si laceri mentre viene espulsa dallo stampo, il che a sua volta conferisce ai lavori finiti questo senso di patina rispetto all’originale. Diventano intangibili gusci vuote di precedenti forme, ‘reali’ e palpabili. Questa dissociazione dal reale elimina l’ombra.

I.H. Ti sembra che queste nuove forme di produzione industriale aprano nuove, interessanti strade per la scultura?

N.D. Certo, in particolare il controllo digitalizzato delle macchine, che oggigiorno è lo standard. Anche se mi interessa soprattutto la facilità di accesso che abbiamo noi artisti alla produzione industriale, dato che, grazie a Internet, è possibile studiare e ripercorrere in un attimo il modo in cui si svolgono questi procedimenti. Devo dire che sono piuttosto restio a esternalizzare la produzione dei miei lavori e finora ho avuto la fortuna di poter lavorare con artigiani che mi hanno insegnato il loro mestiere, perché per me è importante capire come viene prodotto il lavoro al fine di sfruttare i benefici degli imprevisti ed errori tecnici che sorgono nel processo produttivo, e li distinguono dalla categoria di oggetti di produzione commerciale.

I.H. Per me i tuoi lavori sembrano presentarsi in maniera molto intuitiva – la superficie della plastica si fonde con la superficie del corpo, o l’organismo. Poco tempo fa ero a una conferenza e ho sentito un intervento della studiosa e ambientalista sociale Jennifer Gabrys, che ha scritto The Material Politics of Plastic, e ha esposto un’affascinante e piuttosto inquietante archeologia della plastica, come ora venga prodotta in volumi maggiori che mai, e, dato che nessuno è mai riuscito a farla decomporre, ciò significa che c’è una spaventosa quantità di plastica che si accumula sulla superficie terrestre. Pensi mai ai problemi ambientali? Credi che il tuo lavoro possa sensibilizzarci su questi temi in modo intuitivo o sensoriale? È questo il compito dell’arte?

N.D. Ciò che mi interessa della plastica e del polistirene è il fatto che venga di solito interpretata come materiale sintetico, anche se nasce dal petrolio, che a sua volta è un composto originato dai nostri corpi in decomposizione. Mi interessa porre in risalto questo paradosso, ma non prendo una posizione aggressiva sui temi ambientali, preferisco giocare con l’andirivieni sensoriale tra seduzione e repulsione e tra ‘reale’ e ‘artificiale’ evocato da questo materiale.

I.H. Per finire, poiché il tuo lavoro è in forma di scultura e installazione, spesso mi trovo a essere consapevole dei miei movimenti quando sono nelle sue vicinanze, attorno o all’interno. Hai mai pensato di organizzare una coreografia attorno ai tuoi lavori, o di lavorare con il movimento dei corpi, attraverso la performance, il film o la danza?

N.D. Sì, ci ho pensato, ma finora non si è presentata l’occasione. I lavori che realizzo per le mostre di solito sono dettati dal modo in cui voglio che gli spettatori navighino nello spazio; conto sul fatto che lo animino attraverso la loro intima esperienza di esso. Uso delle dimensioni standard che hanno un certo rapporto con il corpo umano, come la circonferenza dei pali che può essere abbracciata con il palmo della mano, o i pannelli grandi come porte che lo incorniciano, e installo i lavori a un’altezza che incoraggia questo rapporto, all’altezza della vita o molto più in alto, se voglio esplorare l’immensità del mondo esterno in rapporto allo spazio occupato dai nostri corpi. Penso che una performance o una coreografia dovrebbero conservare questo senso di intimità, e al tempo stesso creare un senso di tensione materiale.