I hired a contract gallerist.

Vai alla homepage di Collecting Identities

Indice :

3 Lamarck vs Darwin, an evolutionary sound floor. Vol. 2 - Chromatic Evolution

4 La Pittrice: “Io dipingo solo ciò che vedo”

6 L'alloggio del Capitano - Prologo, Vernissage

7 L'alloggio del Capitano - Phase #1, Spedizione Etnografica

8 L'alloggio del Capitano - Phase #2, on Osloo

9 I hired a contract gallerist.

10 Siamo tutti appesi a vortici cartesiani / We are all hanging to cartesian vortexes

14 Il Cameriere del “Bar di folli polpi”

16 The power of language and the language of power

17 L'illuminato

19 The Hiring hall: refund your trip!

20 Fær Øer Islands (Le isole Feroe)

21 Della Medusa sulla zattera si accorsero solo i francesi - Emissioni altrove

22 THE END

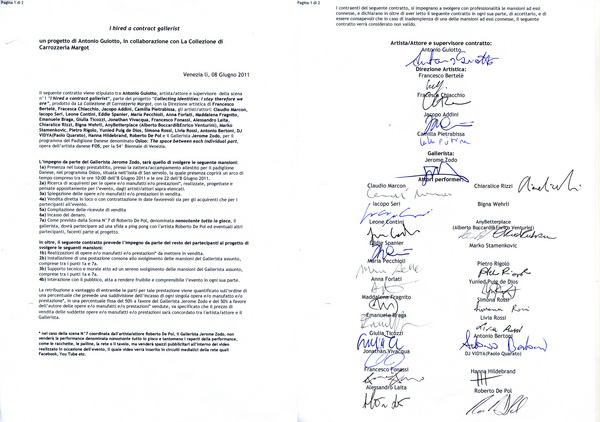

by Antonio Guiotto

Pensate che sia impossibile vedere un gallerista impugnare una penna e firmare più di venti contratti? Pensate che sia surreale avere un gallerista disposto ad assecondare la volontà di un artista? Vederlo cedere dopo due ore di trattative? Vederlo giocare una partita di ping pong su una zattera nel pieno di una tempesta? Costringerlo a vendere opere che, probabilmente, non avrebbe mai esposto nella sua galleria?

Ebbene, Antonio Guiotto c’è riuscito.

/EN/

Would you think that it’s impossible to see a gallerist pick up a pen and sign in excess of twenty contracts? Would you think that it’s surreal to make a gallerist accept to accommodate the desires of an artist? To see him give in, after a two hours long negotiation? To watch him play a match of table tennis on a raft, in the middle of a storm? Force him to sell works which he would have probably never exhibited in his gallery?

Well, Antonio Guiotto managed to achieve this.

/Links:/

The Map - http://www.lacollezione.eu/after_the_storm.html

The Project on Osloo - http://www.lacollezione.eu/contract_gallerist.html

CIO' CHE RESTA DELLA TEMPESTA . La giornata non era delle migliori, tempo da schifo, quasi a volermene stare a letto, a pensare ad altro, non solo una brutta giornata metereologica, ma anche dentro, nella pancia, in testa e tutto il resto. Nessuna voglia di mettermi gli stivali, figuriamoci l’impermeabile, farmi un pezzo di strada in macchina, strada bagnata con le gomme quasi lisce e poi parcheggiare, prendere il primo bus per Piazzale Roma, e poi il battello fino all’Arsenale, almeno due ore in tutto, ma c’era come una vocina dentro che mi diceva che non era il giorno di poltrire, che forse anche il mio contributo avrebbe potuto fare la differenza, ma non solo il mio, non solo la mia presenza, ma che dovevo esserci, per sentire, respirare, ma soprattutto vedere. L’appuntamento era fissato per le 14:30 all’entrata dell’Arsenale, ero in ritardo, nonostante mi fossi comunque alzato, nonostante avessi pranzato, e sapevo che una volta lì, il mio umore sarebbe cambiato. Non era solo una questione di correttezza o di onestà, ma era importante esserci, indispensabile non mancare a quella spedizione etnografica capitanata dal folle Leone che mai nome poteva essere più azzeccato, e per Venezia, e per quella grande manifestazione d’Arte Contemporanea. E forse noi eravamo lì a tentare di risanare con il giusto disappunto, quelle ferite inferte dalla supponenza di qualcuno e dall’assecondante prostrazione di chi, per tentativo d’emersione dall’anonimato, si era schierato dalla parte di chi sputa e ha sputato sulla sperimentazione, sulla ricerca e sull’onestà contemporanea. Altro che intellettuali, chi ha preso parte a quell’agglomerato di “roba” da mercato ortofrutticolo luccicante e piegato allo show business di seconda scelta, e distante da tutto il resto che avrebbe voluto e/o dovuto rappresentare, andandoci invece, contro, senza stile, ed era divenuto, per noi, materiale di studio. Era un piacere guardarci, spavaldi ma sicuri, un branco di cazzoni senza paura, alcuni a vedere, e altri a rivedere anche per la terza volta il tanto agognato e ingoiato Padiglione Italia, e l’unica opinione che mi sento di dare in tutto quello che ho visto, ( perché ho voluto vedere!) è che; il pavimento era senza dubbio un bel pavimento. E pazienza per tutti gli artisti che hanno visto in quell’invito una possibilità di emergere, ma l’atrocità a cui siamo andati incontro, è stata, dover ammettere che, ad accettare di far parte di quella mattanza culturale, sono stati anche alcuni tra i mostri sacri del contemporaneo, come Paolini, Pistoletto, la Beecroft, Ontani, e anche i meno “sacri” Bertozzi e Casoni, questi mi hanno ferito, è stato un duro colpo. Ma il mio ricordo non vuole essere l’ennesima critica o attacco alla libertà di espressione ai danni di chi ha voluto credere a tutti i costi nell’intelligenza di Sgarbi, ma vuole essere testimonianza diretta, per parlare di qualcos’altro che era parte di qualcos’altro ancora, che si distanziava da tutto quel padiglione, ma che cercava e ha cercato di trovare delle ragioni, ma che non ha voluto e potuto trovare, e posso dedurre, per ovvi motivi, perché sarebbe stato come ammettere, all’età di cinque anni, che Babbo Natale non esiste. E ricorderò per sempre le espressioni, da prima dubbiose e successivamente incredule, fino a giungere ad una smorfia contratta, che aveva il suo epicentro nello stomaco, sia degli esploratori, che del nostro Capitano, che nei tentativi di non portare l’opinione personale ha probabilmente perso parte della vitalità sacra. Non è possibile fingere che si trattasse di un errore o di un tentativo mal riuscito, è importante capire e così ci siamo sforzati, per raccogliere materiale, testimonianze, opinioni, reperti e quanto permetterà di creare una mappatura completa, su usi e costumi, fauna, ritualità e icone, intrappolate e ammassate, in una tribù tanto eterogenea quanto insolita. Magari fosse stato come vedere una wunderkammer, o una quadreria del settecento, magari fosse stata concepita come una grande installazione, o avesse lasciato trapelare un tentativo di mappatura di una vergognosa situazione nazionale, non è stato possibile rivalutare nulla di quanto è stato visto. I barbari non erano loro, ma noi, perché potevamo solo considerarci ospiti, e infatti i barbari eravamo noi, a balbettare, e di certo, non perché ignoranti del linguaggio, ma perché i concetti erano incapaci di essere articolati correttamente, non esistevano parole e aggettivi per descrivere quanto si presentava di fronte a noi, e malsano sarebbe stato il tentativo di coniarne di nuovi, solo uno per tutti, “maloboro” aggettivo che stava ad indicare gli appartenenti a quella cultura, eravamo ancora una volta i diversi, noi i selvaggi, accaniti, tentando di sfasciare con lo sguardo i loro idoli, con la volontà di voler essere invisibili, con la speranza di riaprire gli occhi, dopo esserci appisolati, per scoprire che si era trattato di un brutto sogno. Ma per fortuna il viaggio si è concluso, portando a casa, non tesori, ma informazioni, materiale per tentare di dar luce lì dove luce non c’era. E poi è giunto il sole, sia verso sera che quello di un nuovo giorno, quando era il nostro turno di dimostrare che non tutti gli artisti cedono a compromessi, per dimostrare che esistono innumerevoli sperimentazioni, come esistono innumerevoli artisti, degni di immergersi nella ricerca. Nuovo giorno, e questa volta, non mi avrebbe trattenuto il tempo, o l’umore, mi sarei precipitato per fingere di salpare con quella zattera colma di tutto, ma spoglia di vergogna, con il suo campo base, con il bar, il dj, le performance, con suoni e movimenti oscillatori, con curiosi e addetti ai lavori e con addetti ai lavori curiosi, con la sensazione che quel giorno qualcosa stava cambiando, perché non eravamo soli, con noi tutto quello che ci sarebbe stato dopo, tutto quello che sarebbe nato in successione, causa effetto, causa effetto, e in quel caso specifico eravamo bambini che giocano, ma che lo fanno come sanno farlo i fanciulli e cioè con tutta la serietà necessaria, leggeri, a tentare di domare le onde, senza farci spaventare dalla tempesta, perché anche il mare pareva voler dimostrare la sua presenza, non c’erano singoli artisti, non c’erano singoli progetti, ma una totalità di intenti che si fondevano, per qualcosa che solo un giorno sapremo essere quella cosa lì. Mi chiedo che senso avrebbe avuto ogni singola azione, dislocata da tutto il resto, che senso avrebbe avuto vedere degli artisti che giocano a ping pong con un gallerista che con noi centrava poco, se non fosse accaduto proprio in quel contesto, o percepire sonorità neonate affiancate ad altre cercate e volute in un bagaglio infinito, o vederci firmare un contratto con quel gallerista che giocava a ping pong, piuttosto che farsi servire da un finto Roger, o assistere ai movimenti disordinati al ritmo di qualcosa che era lì, risarciti per le fatiche, con succo di limone, e tutto il resto, coccolati, supportati e sopportati da noi stessi, per quella presenza sincera che ha accolto chiunque volesse farne parte. Oscillava la zattera, oscillavano i suoi uomini, oscillava il capitano al timone, ed il vento che ci permetteva di capire solo il finale delle frasi urlate, e frusciava quel vento, tra i microfoni, tra le orecchio e giocava con gli abiti e con i capelli, giocava con le onde che a cullarci il mare non pareva stanco, ma pareva giocasse seriamente come noi, e noi lì a guardare quella finta furia negli occhi, a guardarci fare quello che meglio sappiamo fare, con una e unica destinazione, l’inconsapevolezza cronica, ma con un sentore che anche per questa volta sarebbe stato da prendere e regalare abbracci, perché le strette di mano non sarebbero bastate, fino a che il sole non sarebbe, troppo poeticamente, andato a dormire, e a tentare con le stelle, per farci guidare, perché il vento non era più in poppa, ma andava lentamente di bonaccia, andava lentamente, come i saluti di chi andava e lo spegnersi delle luci, per riguardarsi ancora, toccar la terra ferma, rifocillarsi e poi grazie ancora.

the contract