L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

Ipso Facto (1999 - 2000) Anno 2 Numero 4 Maggio - Agosto 1999

Frazione, frattura, fessura e cicatrice

Hervé Gauville

Rivista d'arte contemporanea

Editoriale

E.G.

n. 8 Settembre-Dicembre 2000

Editoriale

E.G.

n. 7 Aprile-Agosto 2000

Compresenza e disponibilità

Nicolas Bourriaud

n. 6 Gennaio-Aprile 2000

Le ombre di Warhol

Victor I. Stoichita

n. 6 Gennaio-Aprile 2000

Editoriale

E.G.

n. 6 Gennaio-Aprile 2000

Rapporti schermo

Nicolas Bourriaud

n. 5 Settembre - Dicembre 1999

Per quanto il quadro dovrebbe etimologicamente essere quadrato, spesso invece è rettangolare o addirittura tondo. È vero che si parla di quadratura del cerchio. La cornice del quadro rimanda poi, tra gli altri significati, all'ambiente, al contesto, ai dintorni. Così il testo che segue (ma che, anche, è già cominciato) si inserisce nel quadro della rivista che lo ospita. Sincero, certo, ma per l'inserimento occorrerà ancora che non sia troppo stretto nella cornice. La questione della cornice, in pittura o altrove, ha suscitato numerosi commenti su cui non è il caso di insistere. Ricordiamo comunque, per la sua singolare incidenza, la notazione di André Bazin che stabilì nel 1951, a proposito della funzione della cornice, una divisione tra pittura e cinema. Nel primo caso l'immagine sarebbe sottoposta a una forza centripeta, mentre nel secondo centrifuga. In altre parole l'osservatore di un quadro tenderebbe a dirigere il suo sguardo verso il centro della tela e ad escludere per questo la parete su cui il quadro è eventualmente appeso. Invece lo spettatore chiuso in una sala cinematografica prolungherebbe mentalmente l'uscita del personaggio verso un fuori-quadro che all'occorrenza si chiama fuori-campo. Che la cornice, per un film, diventi una sagoma, lo si capisce facilmente se ci si figura l'immagine proiettata sullo schermo come un lucernario illuminato nella notte. Questa funzione si lega a quella abitualmente attribuita al quadro quando lo si considera come una "finestra". Queste diverse modalità di apparizione della cornice, in pittura e al cinema, sono state spesso studiate; tra le analisi più pertinenti e abbastanza recenti si ricorderà quella di Jacques Aumont, L'Oeil interminable1, e soprattutto quella di Pascal Bonitzer, Décadrages2. A nostra conoscenza l'applicazione alla televisione di questi paragoni tra i diversi usi della cornice ha incontrato poca eco. E tuttavia l'ostinazione della pubblicità nel vantare i meriti dello "schermo piatto con angoli quadrati", privilegio della pittura e del cinema, la dice lunga sul desiderio di farla finita con la superficie concava ad angoli più o meno arrotondati.

Ci sono due parametri da tener presenti nel quadro di una ricerca sulla cornice. Il primo riguarda la bidimensionalità, come direbbe Greenberg, dello schermo che porta o diffonde un'immagine; corollario della bidimensionalità, l'angolo retto. Il secondo è relativo al rapporto tra le due principali dimensioni, lunghezza e larghezza (o altezza), fossero pure uguali come nel caso limite del quadrato. Questo rapporto può sempre essere scritto sotto forma di frazione. Ad ogni cornice corrisponderebbe una frazione ideale? Prima di interrogarci sulla pertinenza di questo tipo di corrispondenza, torniamo un po' allo schermo bombato del televisore.

Quando si tratta di pittura, lo sguardo dell'osservatore può definirsi e delimitarsi materializzando, in particolare con il disegno, i fasci ottici sotto i quali è còlto, come in una tela di ragno, il quadro; tutti i dispositivi di messa in prospettiva esemplificano questa rete. Ma in una sala cinematografica il raggio del proiettore, passando sopra la testa dello spettatore, invia l'immagine sullo schermo; il proiettore, lo spettatore l'ha letteralmente alle spalle. Nel caso della televisione l'emissione delle immagini veicolate da onde sembra effettuarsi "dietro" lo schermo; come con le vecchie radio si aspetta - anche solo una frazione di secondo - che "si scaldi". Del resto il suono viene sempre prima dell'immagine e questa cronologia delle ricezioni sensoriali non è priva di conseguenze sulla formazione del messaggio giustamente detto audiovisivo, e non videoauditivo. La proporzione tra le dimensioni dell'osservatore e quelle dell'immagine, la distanza tra l'osservatore e l'immagine, il grado di mobilità dell'osservatore di fronte all'immagine, così come il rapporto delle dimensioni della cornice stessa, questi coefficienti non presentano nessun valore intrinseco. Funzionano però come indicatori e, a questo titolo, possono diventare veri e propri rivelatori. È tanto una questione di rapporti, cioè di frazioni, che di situazioni, cioè di distanze. Scrive Peter Hadke: "Si capisce da sé che un vaso grande sta in piedi sul pavimento, come anche si capisce da sé che un vaso più piccolo sta su uno sgabello, mentre si capisce da sé che un vaso ancor più piccolo sta sulla sedia, come pure si capisce da sé che un vaso ancor più piccolo sta sul tavolo, mentre si capisce da sé che i fiori rampicanti stanno ancora più in alto. Si capisce da sé che il benessere è determinato dalle prestazioni. Si capisce da sé che la disperazione non ha posto"3. Rapportata ai problemi di scala, la crescita della frazione vaso/supporto descritta nella pièce teatrale dello scrittore austriaco indica bene come un semplice (ma è veramente semplice?) cambio quantitativo induce una trasformazione qualitativa. Per il fatto di non saper infine dove posare il vaso, il personaggio arriva logicamente non a disperare di se stesso o dell'esistenza, ma a cercare invano un posto per la propria disperazione. Questa barra che fraziona prima di dividere, la si sarà riconosciuta.

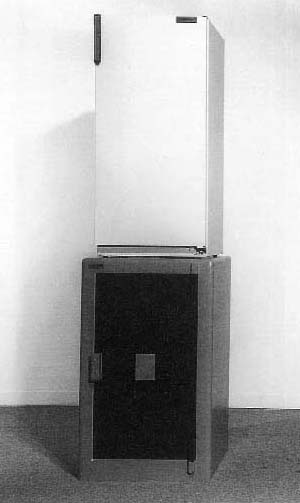

È la stessa che, invisibile ma reperibile, si insinua tra il frigorifero e la cassaforte di Bertrand Lavier, tra le immagini, fotografiche o disegnate, di Jean Le Gac e le loro didascalie, tra i ritratti di identità infantili di Christian Boltanski e il loro anonimato, tra i collezionisti di Philippe Thomas e il dirottamento della firma che collezionano, tra i fari delle motociclette o delle automobili di Ange Leccia, ma anche, con humour, tra geometria e citazioni come in François Morellet. Gli esempi non mancano. L'importante è ri-marcare questa barra che viene non solo a separare e riunire ma soprattutto a stabilire una gerarchia, un ordine di precedenza continuamente suscettibile di essere rimesso in causa. È meglio essere sopra che sotto, connotato che denotato, immagine che testo? Poco importa, a partire dal momento in cui bisogna essere insieme numeratore e denominatore, cioè stabilirsi da entrambe le parti. Questa posizione è resa altamente scomoda dalla constatazione che le frazioni non hanno spesso la fortuna di vedersi ridotte a un numero intero. C'è un resto con cui occorrerà fare i conti. Per il primo degli esempi menzionati, questo significa che cassaforte/frigorifero non è affatto riducibile a scultura/piedistallo. Resta del Lavier, un Lavier che la dimostrazione non è riuscita a ridurre. Ed è precisamente questo resto che costituirà lo stile Lavier. La barra che taglia e fraziona l'opera d'arte e di cui la cornice o lo schermo sono solo la proiezione su uno spazio bidimensionale, questa barra a sua volta sfregia il soggetto per farne una delle diverse variabili della famosa S sbarrata a frazione, per non dire a fazione, di fronte all'altra barra, orizzontale, dall'alto della quale guarda il piccolo a, oggetto di non poche brame*. Questo soggetto diviso dalla barra possiede almeno due garanti illustri, uno in pittura e l'altro in letteratura.

Nei Pastori di Arcadia, il quadro di Poussin conservato al Louvre, le parole "Et in Arcadia ego" sono incise sulla tomba che occupa il centro della scena agreste. Si è scritto molto - in particolare Panofsky - sul loro significato, ma quando Louis Marin vi torna, nota a proposito di un pastore: "Il suo indice è posato su una fessura verticale della parete della tomba che ne taglia l'iscrizione, scindendo E/GO, fessura immobile dell'evento, cicatrice dei tempi nella contemporaneità"4.

In letteratura il grande soggetto sbarrato si trova nel cimitero dell'isola San Michele a nord di Venezia. È un'altra tomba, quella di Ezra Pound, tanto verde, perché erbosa, quanto circolare in modo tale che la quadratura vi è revocata. Sarebbero bastate le due ultime parole - anche queste in latino: "Ego Scriptor" - che concludono l'epitaffio preferito dall'autore dei Cantos: "Formica solitaria d'un formicaio distrutto dalle rovine d'Europa, ego scriptor"5.

Da un ego all'altro ciò che si sbarra è appunto il soggetto dell'opera d'arte, pittura o poesia. L'analogia si può allora enunciare come segue: la fessura E/GO designata dal dito del pastore intrattiene con il volume quadrangolare della tomba arcadica un rapporto equivalente a quello che mette in relazione la compattezza paranoide della dichiarazione di Pound con il cerchio perfetto della sua tomba. "Cicatrice" e "fessura", i termini scelti da Louis Marin, dicono abbastanza in che modo e a che prezzo si intrecciano, si annodano, si sposano e si contrariano, da un lato, le piaghe della carne e, dall'altro, la sutura estetica. E l'analogia si rovescia quando si vede che il quadro di Poussin è considerato una rappresentazione del Paradiso, mentre la dichiarazione di Pound rimanda esplicitamente a un mondo infernale. "Wich Hell? Here, here!", avrebbe risposto lo scrittore alla domanda di un giornalista: "Where do you live now?"6. La coppia Eden-angolo retto risponde rovesciandola alla coppia Inferno-cerchio, la morte essendo il punto intorno al quale si realizza la simmetria, punto o segmento per una frazione raddoppiata.

La frazione assume così ora un valore operativo per la misura dello sguardo. Qualunque sia il modo di espressione artistica - pittura, poesia o cinema -, la cornice, anche se la si chiama schermo o sagoma, non è nient'altro che il tentativo senza speranza di "annodare i due capi del filo"*, ovvero qui i due bordi, e non soltanto bordo in altezza e bordo in larghezza, ma piuttosto bordo esterno e bordo interno. È un tipo di chiasmo come quello suggerito da un titolo di film come La cicatrice interna, per esempio. Questa operazione serve a sezionare l'oggetto osservato, quadro o film, evitando di perdersi nei dettagli e soprattutto indicando le linee di tensione lungo le quali la doppia scena ha una possibilità di apparire. L'importante è distinguere questa operazione che seziona per frazionamenti da quella che, sotto forma di divisione, moltiplica le unità. È ciò che racconta con humour Gustav Theodor Fechner in uno dei suoi quattro paradossi: "In un unico individuo si potrebbe ritagliare tutto un esercito e, in questo intero esercito, non ci sarebbe soltanto uniformità di costumi, ma uniformità di volti, con l'ultimo semplicemente un po' più vecchio del primo; e, se si avesse cura di istruire militarmente il soldato prima di tagliarlo, si avrebbe immediatamente, dopo il taglio, un esercito molto uniformemente istruito"7.

Misurare il quadro o lo schermo, prendere la misura di ciò che li fraziona, ridurre questa valutazione a un accomodamento dello sguardo critico, sono altrettanti modi di estrarre una dimensione che servirà da unità di misura dell'apprezzamento. Fechner nota sorridendo che, se si può dedurre la terza dimensione - quella del volume - dalle prime due - quelle della superficie -, niente proibisce di fatto di dedurre poi, dalle prime tre, una quarta e così di seguito. Questa quarta dimensione - per limitarci ad essa - è qui estratta dalla fessura rivelata dal commento, fessura che permette a Louis Marin di scindere l'io, fessura superficiale come una cicatrice sulla pelle e profonda come questa stessa cicatrice che affonda nella carne. Per illustrare la prima cicatrice, i baffi duchampiani della Gioconda bastano a fare un grazioso sfregio sull'epidermide. Per la seconda, l'osso di seppia di Hans Holbein fa precipitare la solennità dei due ambasciatori nel rictus di una vanità anamorfica che sorge veramente, in modo quasi fantastico, come la quarta dimensione (né superficie né volume) "incisa a superficie" sulla tela. La violenza della messa in rapporto oscilla tra la provocazione (Vinci-Duchamp) e l'abisso (ritratto-teschio) e soltanto l'adeguamento di questa frazione-frattura con il suo oggetto o il suo motivo determina il grado di giustezza dell'effrazione.

Lo studio storico delle arti svolto seguendo questa linea di effrazione produce un racconto che imbastisce a sua volta la musica da Bach a Boulez. György Ligeti lo spiegava così: "Si può paragonare il sistema della forma musicale nel corso della storia a un immenso filo teso attraverso i tempi: ogni compositore continua a tessere in tale o talaltro punto del filo gigante; complica il motivo del tessuto, fa dei nodi, ripresi di nuovo o disfati dal compositore seguente che introduce altri motivi". E fino a qui la metafora segue il corso solito, metà ragnatela metà Penepole. Poi, ecco la faglia o la fessura: "Accade che in certi punti il tessuto non sia ripreso o che il filo venga rotto". L'incidente di percorso è ben più di un semplice epifenomeno perché "altri fili servono allora ad altri motivi che sono apparentemente senza rapporto con i precedenti". L'effetto di stranezza, di alterità dei nuovi motivi "apparentemente senza rapporto con i precedenti" si rivela presto sottile illusione. Si crede di avere a che fare con una rottura senza suture, un taglio senza ritorno "e tuttavia, da molto lontano, si notano dei fasci di fili quasi trasparenti che ricoprono senza averne l'aria gli strappi"8.

Questa descrizione della storia della musica segna subito il punto di ripresa sotto e intorno al quale si staglia la rete dei significati. Gli strappi di cui è questione sono da mettere in conto alle fessure di Louis Marin e, in entrambi i casi, è ben di un interstizio che si tratta, fenditura da cui l'enunciato fugge, ferita in fondo alla quale l'enunciazione si trattiene ancora. E questa barra di scissione, questa misura quasi perfetta, scivola "senza averne l'aria", scrive Ligeti, ovvero senza conoscere la musica. Tanto varrebbe confessare che non si ignorano le parole, anche se si è dimenticata l'aria. Parole alla ricerca di questo Paradiso perduto in cui il soggetto smetterebbe infine di barrarsi, Arcadia degli autisti, Eden dei solipsisti. In pittura queste parole di nostalgia hanno trovato di che esprimersi talvolta nel debordare di un punto di fuga che si vorrebbe punto di orizzonte, talaltra nell'inganno ottico che si serve della curva e della proporzione troncata per rettificare l'illusione. I cavalieri della Battaglia di San Romano di Paolo Uccello incrociano le lance ad angolo acuto ma è per terra che, spezzate, indicano le traiettorie lungo le quali, dietro, le prospettive entreranno in conflitto. In quanto agli angoli retti di Ellsworth Kelly, perché gli prende subito la fantasia di lasciarsi rammollire dal colore fino a perderne qualsiasi rettitudine? Forse perché, acute o ottuse, curve o rette, le figure, che siano retoriche, leggendarie o geometriche, hanno dei conti da regolare tra loro che lasciano sempre un residuo, una mancanza da coprire.

Barnett Newman inasprisce questa impossibile alleanza fino al suo punto di rottura. Le forme circolari e i tratti verticali dei primi quadri importanti che esegue tra il 1946 e il 1948 convocano un regime di opposizioni semplici. Poi i quadri precipitano per ergersi infine in tutta la loro altezza e i formati ingrandiscono considerevolmente. Questa rotazione e la nuova ampiezza delle dimensioni trasformano i colori in altrettanti manifesti di un'arte dispiegata in tutta la sua dimensione di simpatia con il mondo. La tela assorbe la parete, la parete irradia sulla tela. È allora che il gioco tra cornice e fessura trova una nuova declinazione. In effetti la banda colorata resta rettilinea da un lato, lungo il bordo del quadro, ma adotta un aspetto strappato ("a bandiera", direbbero i tipografi) sul suo versante orientato verso l'interno del quadro. La miglior illustrazione ne sarà fornita nel 1966 con uno dei quadri più famosi di Newman, intitolato Who's Afraid of Red, Yellow and Blu?. La quasi totalità della tela è occupata da un rosso intenso, della famiglia dei rossi Rothko, la cui ampia verticalità eretta come un orifiamma accende e incendia lo sguardo. A sinistra una banda blu sembra incollata alla maniera del risvolto di una busta; essa presenta l'assicurazione di un margine impeccabile, troppo stretto però perché si possa immaginare di inscrivervi qualcosa. Infine, a destra, un bordino giallo, applicato col pennello, corre lungo il bordo con un fremito, un tremolio che fa vibrare la grande superficie rossa come l'orlo di un focolare si irida di giallo tra ceneri e braci. Mai forse nella storia dell'arte occidentale del dopoguerra il rapporto che la pittura intrattiene con la sua cornice (materiale e ambientale) aveva inventato un dialogo insieme così adeguato e così fragile. Qui tutti i rapporti, tutte le frazioni esaltano lo strappo su ognuna delle sue cuciture. Cuciture di tre fasce colorate che si attestano, oscillazione del quadro che, dall'orizzontalità-finestra, si erige in verticalità-porta, forte ineguaglianza di ripartizione tra le superfici cromatiche (un grande rosso per un sottile blu e un ancora più sottile giallo), opposizione tra l'orlo rettilineo blu-rosso e l'orlo irregolare rosso-giallo, tutti elementi che concorrono a scaldare fino al rosso l'accoppiamento del piano assoluto con una cornice che sembra tremare vicino alla sua base. Nell'ottimismo dell'astrazione color field si introduce così un sospetto. Né incrinatura né fessura, il fruscio della fascia gialla agisce simultaneamente come lacerazione e come cicatrice. L'incisione e la sutura sono tracciate dalla stessa linea erratica. Se questo ritaglio-rincollaggio sfugge alla seduzione di un aneddoto figurativo, fosse pure di fattura astratta, è a causa della scala generale - le dimensioni del quadro - e dei rapporti di grandezza tra le superfici di colore. L'incalcolabile frazione che corrisponderebbe al prodotto di queste misure è certo affare d'occhio e di pennello. È un'equazione in cui la cornice gioca il ruolo di invariante e la linea quello di variabile.

La faglia che percorre così il piano si apparenta alla piega del foglio o alla sgualcitura di tessuto a proposito della quale si sa che la superficie può fendersi e strapparsi ma che, per il momento, per un istante che pare talvolta una quasi-eternità, si ri-marca invece come un tessuto su cui non si è ancora ri-passato per stirarlo. Il Pli selon pli di Boulez non ne faceva una di piega, quando fu creato nel 1960 per soprano e orchestra. E, per confessione dell'autore stesso, doppiando musicalmente la poesia di Mallarmé, la sua composizione agiva dolcemente come un vero e proprio palinsesto che scopre in fine il ritratto di colui che lo ha ispirato: "Il titolo - Pli selon pli - è tratto da un poema di Mallarmé che la trasposizione musicale non utilizza: indica il senso, la direzione, dell'opera. Nel poema, l'autore così descrive il modo con cui la nebbia, dissolvendosi, lascia progressivamente scorgere le pietre della città di Bruges. Analogamente affiora, via via che si svolgono i cinque brani, piega dopo piega, un ritratto di Mallarmé"9.

Da cui deriva, se si continua ad effettuare un rapporto di tipo analogico, che la musica di Boulez sta alla poesia mallarmeana come la nebbia sta alla città di Bruges. Ma questo rapporto non si sostiene se non per il fatto di essere posto in una prospettiva di dileguamento. È infatti al momento di dissiparsi che la nebbia e la musica rivelano il profilo della città e del poeta. La frazione è pensata allora in termini di svelamento e la sua barra è assimilata allo scalpello con cui sono tolte le pellicole che ricoprono le pietre della città e i tratti del volto. La membrana è una barriera che l'operazione artistica (poetica o musicale) va delicatamente cancellando, curando insieme di lasciarne persistere la traccia, dunque il ricordo. La piega è questo oggetto mnemotecnico che, depositandosi e moltiplicandosi, va a ricostituire un insieme composito al cui termine finiscono con l'accumularsi strati di racconti. L'idea di una pila di pieghe, poste le une sulle altre, fornisce uno spessore diacronico a quella della linea di incrinatura che storpia un tono.

Riportata alla pittura, questa idea trovò un utilizzo soprattutto nella tecnica del collage. Si tratta comunque di una storia in cui le questioni di cornici, dimensioni e proporzioni intervengono poco nella valutazione delle fratture, ed è del resto ciò che costituisce l'essenziale della differenza tra piega e frattura. La prima, si ricorderà, permette di non rompere e soprattutto elimina l'operazione seguente, quella dei punti di sutura. Ciò che specifica inoltre il collage è l'irreversibilità della sua fabbricazione. Scollare significherebbe strappare e dunque rompere il quadro. Invece le linee di frattura e le barre di frazione rinvenibili in una tela di Newman o in un dispositivo di Lavier suggeriscono la reversibilità, il rovesciamento. La scissione che implicano ha dell'intervento chirurgico. L'interstizio così designato, che sia infinitesimale o puramente mentale, ha la fragilità di uno scollamento, di un distacco della retina. Nel suo stesso seno l'opera divorzia da se stessa come la schiuma si allontana dalla sabbia e come il soggetto fugge da se stes-so quando l'obliquo della barra separa le lettere dell'ego. Nelle prime opere di Boulez la sintesi tentata tra Schönberg, Berg e Webern produceva già questo assemblaggio tanto più pertinente in quanto si vedeva, nello stesso gesto, dissolto o almeno risolto, ovvero superato, contrariamente alle opere di collage - alcune di Cage, per esempio - che invece chiedevano di essere, nei due sensi dell'espressione, ri-passati. Questo scollamento, per quel che riguarda l'ascolto della musica, fu notato con acutezza e descritto benissimo da Nietzsche quando, proprio prima della crisi torinese e stava a Nizza, scrisse, il 15 gennaio 1888, al suo amico Heinrich Koselitz una lettera in cui evocava il fenomeno nei termini seguenti: "La musica mi causa attualmente degli shock come a dire il vero non era mai successo. Mi separa da me stesso, mi disincanta da me come se potessi vedermi, percepirmi da lontano; con questo mi fortifica e ogni serata di concerto (ho sentito quattro volte la Carmen) è seguita da una mattinata piena di ispirazione e di risolutezza intellettuale"10.

Così, rincollare i pezzi e scollare il soggetto appaiono come i due termini corrispondenti messi in gioco nello studio di un'opera d'arte considerata ancora una volta soltanto sotto l'incidenza dei rapporti di misura che i suoi diversi elementi intrattengono tra loro e con il mondo esterno.

Gli ombrelloni bicolore che Christo ha fatto piantare da un lato in Giappone e dall'altro negli Stati Uniti designavano questa linea di cresta lungo la quale si organizza l'illusione di un campo, di uno schermo o di un piano regolarmente percorso da uno sguardo che non sbatte le ciglia. Ma, simultaneamente, scavavano una faglia immensa "avvolgendo" l'oceano nel tracciato del loro viaggio. Questa integrazione permetteva di unire ciò che nessun angolo visivo può abbracciare. Il bianco - qui, piuttosto un blu, il blu dell'acqua e quello del cielo - tra le due linee degli ombrelloni corrisponde esattamente all'intermittenza della visione quando la palpebra, brevemente, come un otturatore, scende e poi risale davanti all'occhio. Tra l'opera dell'artista bulgaro-americano e l'attività di una retina c'è solo una differenza di dimensioni. L'amplificazione e il fenomeno di srotolamento erano già annunciati in alcuni lavori anteriori come Valley Curtain, realizzato nel 1972 a Rifle nel Colorado, o Running Fence che, quattro anni dopo in California, dispiegava una tenda di tessuto lunga una quarantina di chilometri. Ma mai forse era stata rivelata con tale ampiezza e forza di convinzione l'equivalenza tra la discontinuità del mondo e quella dell'individuo, tra le cesure della natura e quelle della cultura. Non è indifferente in questo contesto notare che la dimostrazione si inscriveva in un quadro i cui bordi, opposti ma simili, erano costituiti da due culture oggi vicine, pur se ancora radicalmente in opposizione, l'americana e la giapponese. Le coste dei due paesi recuperavano la loro etimologia, al tempo stesso rive e rivali. E, per rendere ancora più probante la sua manifestazione, Christo si era preoccupato di scegliere, degli oceani, l'unico che sia pacifico. Integrando un oceano nel suo quadro, rovesciava l'invettiva di Lautréamont per trasformarla in dichiarazione plastica. Dunque dipingere significava pacificare. La frazione Giappone/America, tirata su un contenzioso particolarmente pesante

e tragico (Hiroshima-Nagasaki contro Pearl Harbor), si distendeva e diluiva lungo una linea tanto immaginaria quanto l'Equatore o il meridiano di Greenwich, una linea di fondo soleggiata dall'evocazione balneare della cucitura degli ombrelloni. Ecco come una frattura storica si vedeva metamorfosata in frazione artistica, trasformando con ciò una fessura in cicatrice. Con una scorciatoia sorprendente, Christo incorporava delle storie, la piccola - quella degli imballaggi - e la grande - quella della guerra nippo-americana. Evidentemente non fu la grande a uscirne ulteriormente ingrandita.

Che l'arte serva, tra l'altro, a rovesciare la scala dei valori, estetici ed etici, che ribalti la frazione sottosopra, denominatore sopra numeratore, è il minimo che ci si possa aspettare dal suo esercizio liberamente permesso. È un fatto di cultura la cui occorrenza non sorprende più, o poco, tanto questa rivoluzione - nel senso astronomico del termine - sembra oggi andare da sé. Basta tuttavia riportarsi a pratiche derivate dalle arti plastiche, come il design, l'architettura, l'urbanismo o la ricerca paesaggistica. Quando integrano delle preoccupazioni artistiche, queste pratiche incontrano resistenze direttamente derivate da un elementare principio di realtà. Un'opera, pittorica o scultorea, può pretendere di esistere in sé e dunque di distinguersi nettamente da ciò che non è. Qui il quadro e là la parete. Qui la scultura e là la piazza. In questo contesto la frazione si traduce in frontiera semplice tra arte e mondo. È vero che gli artisti migliori hanno da tempo fatto vacillare queste frontiere e che capita che non si sappia più molto bene dove comincia l'opera e dove finisce la strada, dove il ritratto si separa dal volto, dove il paesaggio si distingue dal panorama. Ci sono tuttavia uno o due punti di riferimento che permettono di fissare gli statuti. Così la committenza pubblica onorata da Daniel Buren con il titolo Les Deux Plateaux, e con il suo aspetto di colonne tronche, non si confonde, malgrado l'esplicito riferimento all'architettura, con i palazzi intorno al Palais-Royal.

A contrario gli elementi cosiddetti naturali incontreranno qualche difficoltà a disporsi secondo rapporti di dimensione che formino una frazione significativa, a comporre un piano o un campo dalle linee definite. "Le cose, i luoghi non si danno mai come totalità irriducibili e, in questo caso, è difficile frazionare un paesaggio perché tutto vi è in espansione, tutto fluisce e fonde", nota il paesaggista Michel Corajoud11. Questo fluire che non ha giustamente niente di artistico trova nella fusione, e soprattutto nella dissolvenza incrociata, il suo corrispettivo estetico. Ora, l'effetto onirico che questa tecnica non manca di produrre e illustrato in anticipo da un quadro come Pioggia, vapore e velocità che Turner dipinse nel 1844, questo effetto sembrava inghiottire qualsiasi idea di frazione. Quando un paesaggio è in espansione o le linee sulla tela si mettono a turbinare, diventa in effetti difficile frazionare. Frattura e fessura si attenuano nel maelström e non c'è più cicatrice poiché la piaga non si è aperta. Né piaga né bernoccolo né ferita. È sicuro? Esiste un campo in cui nessuna traccia si distinguerebbe da una qualsiasi sedimentazione? Anche i monocromi hanno una storia. E non soltanto una cronologia. No, una storia direttamente dalla tela, una storia piena di rumori (effetti di spessore o di impasto) e di furori (effetti di trasparenza o di serialità). Niente di meno silenzioso e astorico di un monocromo.

Quanto al paesaggio, che sia genere pittorico o semplicemente spettacolo naturale offerto agli occhi sotto forma di invito alla passeggiata, non si lascia certo frazionare facilmente ma, a condizione di scoprire le sue vene, fossero pure impercettibili, o immaginarie, procede talvolta lungo strani pendii. Non c'è che da ricordare uno dei primissimi racconti che fondarono il paesaggio come tema, ripreso abbondantemente più tardi dai romantici. In questo testo redatto in latino da Petrarca e noto oggi con il titolo L'ascesa del monte Ventoso, il poeta scrive al suo padre spirituale una lunga lettera nel corso della quale relaziona di una curiosissima esperienza. Nella misura in cui procede nella sua escursione, intrapresa con il fratello, l'autore, partito alla ricerca di un sentiero più comodo, si mette a scendere sempre più giù. Finisce con l'arrivare a un punto per cui non può non esclamare: "Né può accadere che qualcosa di corporeo raggiunga l'altezza discendendo". Questo metodo così singolare tradisce la contrarietà che il corpo prova ad elevarsi verso le creste del sublime. È seguendo la propria china che questo corpo ridisegna il tracciato delle chine del Ventoso che, lungi dal diluirsi questa volta in uno sfumato paesaggistico, ricompongono la montagna secondo la ferita agostiniana dell'amante di Laura. Il racconto fa allora ufficio di cornice all'interno del quale il Ventoso di Petrarca viene sostituito da quello degli escursionisti senza arte, se non senza anima. Cinquecento anni dopo accadrà la stessa avventura alla montagna Sainte-Victoire di Cézanne. L'ascensione è solo cominciata.

Hervé Gauville è critico d'arte. È responsabile della rubrica delle arti del quotidiano "Libération". Ha pubblicato: Délices. Chroniques incertaines (C.R.C., Parigi 1983), Duo, con incisioni di Jan Voss (André Dimanche, Marsiglia 1989), Le Cahier bleu (Julliard, Parigi 1990), Gazette. Chroniques d'art et autres passe-temps (André Dimanche, Marsiglia 1993) e testi in diverse riviste ("Trafic", "Revue d'Esthétique"). Il presente testo è stat