L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

Arte contemporanea Anno 7 Numero 34 giugno-luglio 2013

Gianfranco Zappettini

Diego Collovini

Intervista all'artista

bimestrale di informazione

e critica d'arte

Gianfranco Zapettini

intervista all’artista

Il palazzo enciclopedico

La 55a Esposizione Internazionale d’Arte

di Venezia

L’assoluto della pittura di

Sandro De Alexandris

Enzo Cacciola

Per una semantica della materia, della spazialità,

del colore

Giuseppe Restano

Pavimenti

Vasco Bendini al MACRO

e la sua donazione

Artisti Fluxus

dalla Collezione Palli

Lo Sperimentale P

di Lia Drei e Francesco Guerrieri

La struttura della percezione

Eros Bonamini

Gli angeli, la pittura e il novecento italiano

Angelo Savelli

Il bianco come forma

Elio Marchegiani

Quando il futuro è in una bava di ragno

Maurizio Cesarini

Doppelgänger

Andy Warhol

L’Archetipo di un’epoca

Il Naturalismo astratto di Silvio Vigliaturo

Gianfranco Notargiacomo

Raccontare un artista...a grandi linee

Armando Pizzinato (1910-2004)

Nel segno dell’uomo

Ulrich Erben

Cinque domande

Chiara Dynys:

La verità in gioco

Giovanni Gaggia

Passione e rinascita

All’Università di Bologna

l’arte contemporanea dialoga con la psicologia

Due note sulla prima edizione del

Premio AOP Academy

Scandiano apre all’Arte Contemporanea

Enrico Minguzzi e Mattia Noal

L’idea e la forma.

Gli manca solo la parola

Fosca Rosselli.

La fiaba attraversa i frammenti

Libri d’arte

Eventi Flash

Mostre in Italia

Nelio Sonego

Diego A. Collovini

n. 38 dicembre 2015 - gennaio 2016

Riccardo Guarneri

Diego Collovini

n. 37 gennaio-febbraio 2015

Arturo Carmassi

Diego Collovini

n. 36 marzo-aprile 2014

Claudio Verna

Diego Collovini

n. 35 novembre-dicembre 2013

Maurizio Cesarini

Katiuscia Biondi Giacomelli

n. 33 febbraio-marzo 2013

Claudio Olivieri

Alessandra Alliata Nobili

n. 32 ottobre-novembre 2012

In molti scritti dei protagonisti delle esperienze pittoriche degli anni settanta viene citato spesso un leitmotiv che più o meno potrebbe suonare così "dipingo per avere qualcosa di cui parlare", come se la pittura o il pitturare non sia sufficiente a se stesso, ma sia invece il primo passo per il superamento della pittura stessa verso una riflessione più concettuale.

Anche nei suoi scritti si avverte la necessità di superare la fase per così dire "manuale del fare" per cogliere gli aspetti analitici dell'oggetto pittura.

Gianfranco Zappettini. Molti nel corso degli anni hanno affrontato i miei scritti teorici – come quelli di molti miei colleghi – come se fossero un completamento, addirittura un superamento della fase pittorica.

Come se al pittore la pittura non fosse sufficiente per esprimersi, ma dovesse aggiungere una sorta di parafrasi scritta. In realtà, almeno per quello che mi riguarda, lo scritto non supera la pittura, se mai la precede, o la affianca, o la appoggia.

Negli anni settanta in particolare, scrivevo per esplicitare il processo che mi aveva portato a realizzare quelle opere.

I miei testi funzionavano più o meno tutti allo stesso modo: dichiaravo cosa avevo inteso fare, di quali materiali mi ero servito e perché proprio quelli, di quante fasi lavorative avrebbe dovuto comporsi la sessione, che tipo di risultato mi attendevo. Era una sorta di verbale della sessione lavorativa, più che di scritto teorico.

Certo mettere nero su bianco tutto ciò era un bell’aiuto che davamo alla critica, anche se non nascondo che spesso abbiamo scritto noi in prima persona proprio perché nella critica dell’epoca non nutrivamo grosse aspettative: confusione ne avevamo già vista tanta.

D.C. Testimonianza del "massimo del distacco" dalle esperienze artistiche pittorico-informali (e con queste intendo tutte le scuole dell'arte astratta che muovono dalle prime sperimentazioni aniconiche di Romolo Romani, all'espressionismo astratto americano, alla pittura astratto–concreta, geometrica, gestaldiana o cinetica ecc.) sono le sue opere della seconda metà degli anni settanta, riconducibili al ciclo "processo tra foto e pittura nei tempi a-b-c-d…".

Un'estraniazione dall'azione dell'artista per focalizzare una creatività più vicina a un'azione percettiva che spetta allo spettatore, tramite l'azione testimoniale della macchina fotografica. Questa respinge ogni materializzazione della pittura, e la trasforma in altro dalla pittura, in fotografia appunto, senza con questo essere una mera riproduzione dell'opera pittorica.

La pittura diventa, a tutti gli effetti, oggetto di analisi, non nel suo divenire o formarsi ma nel suo essere come un oggetto autonomo.

D'altronde per analizzare un oggetto nella sua essenza è necessario estraniarlo dal suo contesto, tagliare il cordone ombelicale che lo lega ad altre situazioni.

G.Z. È vero, la macchina fotografica non mi ha attratto per la sua capacità “riproduttiva”, quanto per la sua capacità di aprire un nuovo livello di operazioni. Intervenivo con un segno minimale (una piccola campitura, una linea, il punto), che fotografavo, ingrandivo e sviluppavo: a quel punto, così straniato da se stesso, l’intervento pittorico diventa a sua volta un campo d’azione per un nuovo intervento: in pratica, dipingevo sulla pittura.

Le tesi di Zolkovsky mi avevano senza dubbio insegnato questo: che dall’amplificazione come lui la intendeva si poteva salire ancora di un gradino e rendere tutto il processo in una dimensione nuova. La base della Pittura analitica, così come l’aveva formulata Honnef nel 1974, poggiava su queste teorie, più vicine a Chomsky che ad Argan.

Non ci aspettavamo che tutto il mondo dell’arte fosse pronto – e infatti non lo era – ma che fosse chiaro quanto ci differenziava dalle altre astrazioni (informale, geometrica, basso-percettiva): la Pittura Analitica, anche quando utilizzava la macchina fotografica, era un’indagine sul linguaggio-pittura, svolta coi mezzi della pittura stessa, al pari della linguistica, che usa la lingua per indagare sulla lingua.

D.C. Alla luce delle sue considerazioni possiamo ritenere che gli elementi linguistici della pittura (anche quella erroneamente intesa come pura espressione dell'io più interiore dell'artista) si assottigliano e rimangono esclusivamente quelli minimi perché si possa ancora parlare di pittura: la superficie e un colore, nel suo caso il blu (che a me ricorda il Giotto della Cappella degli Scrovegni) e il bianco come testimonianza della luce.

Comunque sufficienti per costruire una minima sintassi della pittura che, come lei dice, non deve essere "contaminata da teorie derivate". È questo il senso del grado zero della pittura?

G.Z. C’è differenza tra le mie opere degli anni settanta e quelle degli anni duemila.

Allora mi interessava l’analisi del linguaggio pittorico, scomporre la grammatica della pittura negli elementi minimali e ricostruire in discorso.

Era quello che sentivo necessario, dopo l’azzeramento che l’Arte Concettuale aveva tentato nei confronti della pittura: Kosuth aveva detto di non comprendere chi tra i suoi colleghi artisti ancora «pensava in termini di pittura», io feci di questo «pensare in termini di pittura» il mio vessillo, perché non credevo che il futuro ci avrebbe riservato un’arte senza pittura – e come si può vedere oggi, avevo ragione io, e torto Kosuth.

Inoltre, la pittura doveva essere scomposta, azzerata e rigenerata perché negli anni settanta tutta la società doveva passare attraverso questa “rivoluzione”: non dimentichiamoci che anni furono, quelli. In Francia, i miei amici Viallat e Dolla di Supports/Surfaces, corrente parallela alla Pittura Analitica, avevano capito che il pittore non poteva essere messo da parte ma che poteva avere un ruolo anch’egli nella “rivoluzione” che si teorizzava.

Nel suo piccolo il pittore doveva rivoluzionare la pittura, tornando alle sue radici ontologiche, alla sua ragion d’essere, abbattendo le sovrastrutture accademiche, leziose, sentimentali, autobiografiche che avevano portato la pittura sull’orlo del precipizio.

Il bianco era allora per me il “colore-non colore”, la somma di tutti i colori che però non allude a nulla: era niente più che uno strumento, come il rullo da imbianchino, o la grafite.

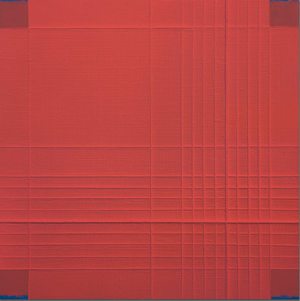

Oggi mi interessa il valore simbolico della trama e dell’ordito, che è – se vogliamo – un ulteriore livello di analisi: tant’è vero che “testo” e “tessuto” hanno la stessa etimologia, il latino “textus”. La pittura, meglio la superficie, è una tessitura, così come uno scritto è una tessitura di parole (non a caso si parla anche di “intreccio” per riferirsi alla narrazione).

Allo stesso modo mi interessano altre simbologie, comprese quelle dei colori. Il blu delle opere della prima metà degli anni duemila rappresenta la notte cosmica, la “Via di Mezzo” tra il bianco della Manifestazione e il nero della Non-Manifestazione.

Ma da allora ho affrontato anche altri colori, come per esempio il rosso, il simbolo della passione ma anche della gnosi, cioè della conoscenza “secca” che si contrappone a quella “umida” della mistica. Al bianco sono tornato da un paio d’anni, segno che un giro della mia spirale della vita è stato percorso e un nuovo giro si apre.

D.C. Penso che le sue opere vogliano lasciare lo spettatore solo pronto a dialogare con la pittura; non di fronte ad una significanza (dove da sempre la pittura si è persa) ma a un oggetto che non spiega ma interroga, che non chiede di essere capito ma di essere guardato in quanto forma; la quale, in quanto tale, è la vera espressione della creatività dell'artista.

G.Z. Sì, credo che sia giusto dire che lo spettatore è solo. E anche che di fronte alle mie opere non può far altro che dialogare con la pittura: l’obiettivo, fin dagli anni settanta, era far sì che lo spettatore si percepisse nell’atto di percepire, che capisse cioè di essere “un uomo che guarda un oggetto chiamato quadro”, cosicché quell’oggetto appeso alla parete non potesse più definirsi “ritratto” o “paesaggio” o “interiorità dell’artista” bensì semplicemente “quadro”.

Sulla creatività la pensavo all’epoca come la penso oggi: la pittura non è una tela bianca su cui sbizzarrirsi e sfogare il proprio estro, è un meccanismo che allora chiamavo “processo” e oggi preferisco chiamare “metodo”, ma che rimane una serie codificata di fasi con l’unico obiettivo di perpetuare un linguaggio.

Se proprio devo fare un paragone, mi paragonerei volentieri a un monaco amanuense del Medio Evo, che copiava i testi degli antichi a beneficio dei posteri. Era creativo? Sì, forse sì, ma nei limiti del lavoro che gli era imposto da quella superiore missione.

D.C. Non so se le sue opere possano essere definite dei corpi cromatici (cromatici non nel senso che rappresentano una gamma di colori, ma in quanto superfici dipinte) poiché presentano una minima tridimensionalità; questa apparente "tridimensionalità frontale" però esclude un ragionamento sulla sola superficie, mentre la serialità, con la quale vengono proposte le sue opere, credo intendano negare ogni evoluzione di tipo temporale, un prima e un dopo.

G.Z. È una domanda complessa, sulla quale vale la pena di soffermarsi. La parola corpo è accettabile se la pensiamo come “corpus”, cioè un insieme che raccoglie vari elementi: come detto prima, credo che un dipinto sia proprio questo, un insieme di fasi e materiali che attraverso il processo/metodo si coagulano in un oggetto autoreferente.

Del cromatismo ovvero del significato che avevano e hanno per me i colori, ho già detto sopra e credo di non dover più tornare. Il problema della “tridimensionalità frontale” è una linea di ricerca che non ho certo inaugurato io, ma che mi ha sempre affascinato fin da quando ad Albissola frequentavo lo studio di Fontana.

Capire fin dove ci si può spingere con le tre dimensioni senza sforare nella scultura, o nell’oggetto-oggetto, ma rimanendo in un’opera pittorica, è quanto mai interessante ancora oggi. Nella serie della Trama e l’Ordito credo di aver capito che la tridimensionalità può in fin dei conti essere letta come un problema di vicinanza o di lontananza dall’opera: quello che vedo è sempre una superficie, ma se ingrandisco scopro i vari livelli di tessuto, e nello stesso quadro riporto vari livelli di profondità.

Sulla serialità, è proprio come dice lei: anche negli anni settanta non c’era alcuna evoluzione dell’opera, se mai la sua perpetuazione ciclica all’infinito. Ho fatto mostre con decine di “Tele sovrapposte” delle stesse dimensioni, una affianco all’altra, tutte apparentemente identiche l’una all’altra ma tutte diverse perché fatte a mano: quel che mi importava – e che oggi viepiù mi importa – non erano le opere, ma l’Opera.

D.C. Le sue ultime opere mi pare vogliano parlare maggiormente di pittura, o meglio del colore, non in quanto espressione di un cromatismo ma come materia, come pellicola, come strutturazione cromatica, come strumento del fare, ecc.

Le sovrapposizioni, le diverse mani di colore, le trame e gli orditi, le reti sottostanti, le mancanze di colore in un lato, il degradare della pittura che fa apparire il substrato pittorico (idea di non finito ma anche di stratificazione temporale delle diverse azioni del dipingere) sembrano elementi che riconducono all'idea primaria di pittura: pittare, fare pittura.

Si potrebbe definire, quest'ultima fase come il superamento di quel grado zero della pittura? Non più la riduzione minima della pittura ma il punto di partenza per fare nuovamente pittura.

G.Z. In parte è così. Il grado zero della pittura di cui parlavamo noi Analitici negli anni settanta era la declinazione pittorica del grado zero della scrittura propugnato vent’anni prima da Roland Barthes. Dovevamo arrivare non tanto a una tabula rasa, ma a un momento in cui tutti gli ingranaggi del meccanismo pittura fossero stati smontati e pronti per essere rimontati.

Già la Pittura analitica, dunque, era un nuovo “grado uno”, una ripartenza, la rigenerazione di un linguaggio. E questo non poteva prescindere dal colore, inteso come lo strumento di cui di serve il lavoratore-pittore, quello di cui è sporca la sua camicia da lavoro al termine della giornata.

Sporcarsi col colore era fondamentale: noi eravamo (e siamo) pittori, non “operatori visuali” come si definivano i Cinetici e i Gestaltici.

Noi dipingevamo, coloravamo superfici, ci sporcavamo, usavamo attrezzi con le mani: la componente manuale del lavoro non è mai stata in discussione, non avevamo alcuna intenzione di servirci di assistenti per demandare il “lavoro sporco”, perché – parafrasando De Amicis – per noi il “lavoro non sporca”, se mai nobilita. Perciò se diamo questo senso a quel che lei chiama “pittare”, sì, sono d’accordo, ma era già vero negli anni settanta.

D.C. L'utilizzo del rullo ha da sempre sottolineato una sua distanza dall'azione del dipingere (anche per non cadere in significanze psicologistiche riconducibili al segno in quanto espressione di una certa gestualità). C'è però in alcune sue opere, riconducibili al ciclo Al fine che traspare, una presenza del segno.

Benché si tratti di un segno controllato e dialogante con la matericità del colore e con le sue diverse intensità, appare comunque tale da negare alla superficie un ruolo esclusivo di puro elemento linguistico autonomo per trasformarlo nel "luogo della pittura".

G.Z. In quella serie il protagonista più che il segno è la traccia. I segni di cui parla lei sono le tracce lasciate dall’uroboro, il serpente simbolico che è spesso associato all’alchimia. L’uroboro si morde la coda, creando così la figura di un cerchio che vuole alludere alla ciclicità di tutte le cose: da una cosa che muore, un’altra ne nasce, e qui torniamo al problema della ciclicità di cui dicevamo prima.

L’uroboro striscia nella notte (il blu scuro, ovvero la Non-Manifestazione) e smuovendo la polvere del deserto evidenzia ciò che deve essere salvato, come alcuni passi di testi sacri o un particolare petalo di un fiore – e non voglio soffermarmi troppo su tutte le valenze simboliche che ha il petalo. Il colore, oltre alla questione del simbolismo del blu, è quella materia che mi permette di riprodurre sulla superficie tutte queste valenze.

Per quanto riguarda il rullo, lo utilizzo ancora oggi, mi ricorda che il mio è un lavoro quasi da artigiano, e quel “quasi” che lo separa dal lavoro dell’artigiano – dell’imbianchino, nella fattispecie – è il diverso grado di consapevolezza di ciò che entrambi stiamo facendo, ovvero coprendo una superficie di colore.

E sì, il rullo mi ha sempre garantito il maggior distacco possibile dalla gestualità della pennellata: così, se sono stanco o riposato, sereno o arrabbiato, sazio o digiuno, questi estemporanei e inutili dettagli personali non si trasferiscono sulla tela tramite la pennellata, ma vengono attutiti dal rullo.

D.C. Infine colore=luce; dove finisce l'uno e dove comincia l'altro, poiché se è vero che il fare pittura si serve del colore (anche del bianco che proprio colore non è) e delle sue gradazioni, dall'altro la luce assume la sua definitiva totalità solo quando termina l'azione creativa, quando cioè l'opera diventa un oggetto pronto allo sguardo dello spettatore e alla riflessione dell'artista?

G.Z. Ora che mi ci fa pensare, mi ricordo che negli anni settanta questa storia della “luce” mi costò un’importante mostra allo Stedelijk Museum di Amsterdam, “Fundamental Painting”. Rini Dippel che curava la mostra aveva visto le mie opere intitolate “Luce bianca su tot linee verticali” o “su tot linee orizzontali”, e fraintendendo aveva pensato che a me, in un quadro, interessasse la luce.

In realtà quella “luce bianca” non è altro che la traccia dell’ultima mano di bianco che era prevista in sede progettuale del dipinto: arrivato a quel punto, decidevo che l’opera era finita così, e dell’ultima mano restavano quei segni. Quindi, all’epoca “luce” e “colore” erano per me concetti per certi versi sovrapponibili.

Oggi il tema della luce in quanto tale mi interessa di meno, mentre mi interessa il colore inteso come variazioni di intensità luminose. Non che mi interessi di cromatismo, certo che no, ma credo che le tonalità differenti dei colori dei miei quadri più recenti debbano essere considerate diverse intensità di consapevolezza.

Ma questa è un’altra storia, e ne parleremo un’altra volta.