L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

Arte contemporanea Anno 7 Numero 35 novembre-dicembre 2013

Claudio Verna

Diego Collovini

Colloquio con l'artista

bimestrale di informazione

e critica d'arte

Claudio Verna

Colloquio con l’artista

Jacques Villeglé

Cinque anni

Pino Pinelli

La pelle del daino

Jannis Kounellis

e Santiago Sierra

Raymond Hains

Des affiches aux fiches

Enzo Cacciola

Jodie Carey

Immemorial

Rita Vitali Rosati

Intervista all’artista

Agostino Bonalumi

La forma della tela come

luogo dell’arte

Noël Dolla a Villa Arson:

Entrée libre mais non obligatoire

Alessandro Gamba

1980 opere scelte 2013

Entrano fuggendo:

Una panoramica sul lavoro

di Diego Miguel Mirabella

Analitica

Progetti per una nuova pittura

Paolo Scirpa

Percorsi di luce

Chiara Dynys

Duale

Corrispondenze. Bruno Mangiaterra

da Paolo Volponi ad Adolfo de Karolis

Un anno di Nori

Eventi nell’anniversario dell’apertura del Museo Nori De’ Nobili a Ripe

Alvaro Monnini

(opere dal 1948 al 1975)

Max Marra

Di cielo, oltre la terra

Laura Stocco

Intonazioni liriche tra materia e colore

Stefano W. Pasquini

Minus.log

Giustino Di Gregorio - Manuela Cappucci

Nicola Felice Torcoli

Hasta la pittura sempre

Greta Grillo

Pittura come campo di eventi

Ecoismi 2013

Intervista al curatore Ylbert Durishti

Perfect number IV

Spazio alle strutture indipendenti italiane

Specializzarsi in Arte a Bologna

Mario Schifano

Record personale all’asta

Antonio Pujia Veneziano

Materia trafitta

Libri d’arte

Eventi Flash

Mostre in Italia

Nelio Sonego

Diego A. Collovini

n. 38 dicembre 2015 - gennaio 2016

Riccardo Guarneri

Diego Collovini

n. 37 gennaio-febbraio 2015

Arturo Carmassi

Diego Collovini

n. 36 marzo-aprile 2014

Gianfranco Zappettini

Diego Collovini

n. 34 giugno-luglio 2013

Maurizio Cesarini

Katiuscia Biondi Giacomelli

n. 33 febbraio-marzo 2013

Claudio Olivieri

Alessandra Alliata Nobili

n. 32 ottobre-novembre 2012

personale Galleria Monitor, Roma.

Foto di Massimo Valicchia

Claudio Verna: L'esperienza della Pittura Analitica fu veramente interessante ma come movimento fu molto diverso dagli altri e spesso sento la necessità di chiarire quest'esperienza poiché non riesco a considerare la Pittura Analitica come un gruppo.

Tutti i movimenti che sono sorti in Italia, o in altri paesi nel secolo scorso, sono sempre nati da un gruppo molto omogeneo che spesso stava nella stessa città.

La Transavanguardia è nata sostanzialmente a Roma e tutti si frequentavano, così l'Arte Povera s'è formata a Torino, il Futurismo a Milano.

La cosa fondamentale è che noi non abitavamo nella stessa città, ma siamo stati dei compagni di strada che si sono incontrati quasi casualmente. Griffa e Gastini stavano a Torino, Aricò, Olivieri e Pinelli a Milano, Guarneri e Masi a Firenze, io, Cotani, Morales e Battaglia lavoravamo a Roma, Zappettini a Genova.

Non c'è stato un centro che ha fatto da catalizzatore, non c'era un luogo dove ci incontravamo per parlare. Questo ha fatto sì che ognuno continuasse la sua esperienza autonomamente.

Certo ci sono state delle tangenze tra noi, e sono state ovviamente notate. Quando negli anni sessanta mi trovai a dipingere vedevo che il mondo dell'arte andava in altre direzioni, così cercai disperatamente chi condividesse la mia ricerca. Qui a Roma trovai Battaglia e Morales. Sentimmo però che le stesse esperienze stavano maturando anche in altre città.

L'occasione per conoscere il lavoro degli altri mi venne data da un invito alle mostre di Griffa e Gastini a Firenze. Eravamo già alla fine degli anni sessanta e spinto dalla curiosità andai a vedere come stavano le cose.

Lo stesso fu con Battaglia a Roma. Venne a una mia mostra e mi disse: «Sai anch'io dipingo, perché non ci vediamo?».

Un'esperienza nata quasi per caso. Ognuno cercava dei compagni con cui confrontarsi. Ma il non parlare e il non vedersi tutti i giorni ha fatto sì che in realtà ognuno coltivasse la sua esperienza abbastanza per conto suo.

Abbiamo poi fatto mostre insieme e naturalmente ci siamo visti e frequentati però è mancato sempre un elemento coagulante, o un critico che ci tenesse in contatto, una città che ci ospitasse, mostre che durassero più di un'inaugurazione per parlare.

Diego A. Collovini: Barnett Newman scrisse: «un artista dipinge per avere qualcosa da guadare» e io aggiungo anche di cui parlare. E della pittura aniconica ne parla anche Filiberto Menna nella sua Linea analitica dell'arte moderna. Siete stati aggregati in un gruppo che è stato studiato più attentamente alcuni decenni dopo.

Più di qualcuno, e tra quali anch'io, ha sottolineato che non si trattava di un movimento paragonabile alle avanguardie, ma di una serie di esposizioni all'interno delle quali il critico di turno teorizzava e interpretava razionalmente le vostre pitture, quasi cercando il quell'esperienza una definizione di tipo concettuale che giustificasse il «ritorno alla pittura»; inglobando anche degli artisti che avevano approfondito le ricerche di altri, allungando a dismisura quell'esperienza.

L'intervento del critico, infatti, rispondeva ad una sorta di partecipazione militante, come si diceva negli anni ottanta-novanta, aggiungendo al fare pittura delle teorizzazioni col rischio di categorizzare addirittura la pittura. Ma da sociologo sai che le categorie sono sempre limitative per un artista.

C.V. Questo è un aspetto molto importante per cui non ho mai pensato di far parte di un gruppo. E neanche gli altri. Tanto è vero che quando poi hanno cominciato a metterci delle etichette, se fai ben caso, tutti a dire «io non c'entro», «io lavoro per conto mio», tutti a rivendicare un'autonomia.

Le etichette all'inizio erano molte Pittura Pittura, Nuova Pittura, Pittura Analitica, ma quasi subito ognuno di noi prese le distanze in qualche modo. In realtà molti punti di contatto c'erano, molto mentali, molto teorici che avevano un senso, non perché le nostre opere si somigliassero.

D.A.C. Penso che se da un lato ogni eccesso di analisi della pittura ha portato a una teorizzazione della pittura stessa, per giustificarne le ragioni del suo essere o di trovare "quel punto" dal quale originare una nuova ricerca, dall'altro però ogni esercizio pittorico ha portato, e ciò lo si nota anche nel tuo lavoro, in un'espressione lirica del colore e, attraverso le trasparenze e le velature, ognuno per se stesso ha voluto dare forma ad una nuova idea di pittura.

C.V. Quando la pittura venne messa in crisi, anzi negata, si viveva la necessità di uscire dal quadro. Io, pur avendo sperimentato lo spazio reale, decisi di rimanere nel quadro, di lavorare nello spazio virtuale della tela. Non ho cercato un azzeramento, sono ripartito mettendo un mattone sull'altro e ho fatto quadri di un solo colore.

Negli anni '68, '69, '70, ho dipinto con un solo colore perché se io sulla stessa superficie da una parte stendevo una mano di colore e dall'altra ne sovrapponevo tre, creavo un triplice ordine di rapporti: chiaro-scuro, lucido-opaco, caldo-freddo; giocando su un unico colore partivo da una base elementare. Cosa faceva Griffa, che mi è vicino culturalmente e teoricamente? prendeva una tela e ci faceva delle aste come i bambini, anche lui ricominciava da capo: non ha usato un solo colore ma è ripartito da un gesto elementare.

Si trattava di «riavviare la pittura» con segni elementari, come tracce della tua storia. Per me indagare gli strumenti della pittura è ancora fondamentale.

D.A.C. Potremmo condividere, seppur nella sua generalizzazione, la definizione di Celant usata nel 1967 quando parlando di alcuni artisti americani, fra i quali Martin e Ryman, scrisse di una «pittura che da sistematica si fa analitica».

Una pittura che muove dunque da un linguaggio come forma di espressione, per trasformarsi in un linguaggio in grado di guardare a se stesso, di ripensare la pittura come una forma linguistica valida non per ciò che può raccontare o descrivere, ma per la sua potenzialità espressiva autonoma, ragionando anche sul fare pittura, sul procedere materialmente, sulla pratica, creando così una sorta di esercizio della pittura che palesa l'analisi delle componenti che caratterizzano il linguaggio pittorico in quanto tale e il processo attraverso il quale la pittura si materializza.

C.V. Nel periodo i cui si negava la pittura, io che facevo pittura, osservavo benissimo gli altri tant'è vero che tra gli artisti che stimo ci sono, a ragion veduta, Castellani, Kounellis, soprattutto Paolini.

Menna mi disse «Tu sei il Paolini della pittura», «sei il concettuale della pittura». «Assolutamente no» risposi «non facciamo quest'errore, l’arte concettuale ha un senso è un'idea che contiene tutte le possibili realizzazioni, le varianti possibili: insomma conta l'idea dell'arte e non i modi in cui storicamente si manifesta.» Per me è assolutamente fondamentale unire i due momenti: pensare e fare.

Non faccio una didascalia a un'idea, io trovo le strutture di un'idea dipingendo. Quindi i due momenti, quello razionale e quello del fare, sono per me la stessa cosa. Non sono assolutamente un concettuale, la mia componente mentale è totalmente diversa da quella concettuale.

Il quadro funziona quando i due momenti della razionalità e dell'abbandono creativo, trovano un punto d'incontro; se prevale l'aspetto razionale il quadro è freddo e non mi piace, non mi assomiglia assolutamente. Se è invece troppo abbandonato, e a volte mi succede, si fa informale e rischia di diventare una pittura solipsistica. Sono consapevole del mio lavoro, perciò mi accorgo quando l'idea mi è entrata nelle braccia. In quel momento mi posso anche abbandonare, ma comunque la libertà è una cosa che si conquista lentamente.

D.A.C. Guardassimo al passato, alle opere tra gli anni '64 fino al '78, '79 riscontreremmo una specie di pausa nel tuo lirismo, in quell'atteggiamento di libertà nel seguire il movimento e il colore. Potremmo pensare che quella pausa sia un momento di riflessione e di ricerca o un ragionamento sulla forma, una sorta di supremazia del razionale sull'emozionale.

Diceva Accame a proposito dello spazio fisico e mentale che nei tuoi quadri «la sensualità cromatica è sempre espressione pienamente intellettuale e l'intervento concettuale conterrà sempre la misura sensibile da cui ha origine»; certamente questo a seguire quanto Menna aveva scritto: «L'operazione [di Verna] è condotta in maniera sistematica, scartando ogni intervento casuale e seguendo una sequenza ordinaria in modo da evitare ogni trucco, ogni astuzia, ogni scorciatoia».

C.V. Ho sentito la geometria come un limite, quasi dovessi dimostrare che ero intelligente, che avevo capito le cose. Non sai quanti quadri ho distrutto perché avvertivo questo limite; naturalmente ne ho tenuti anche tanti altri. Alla fiera di Basilea ho avuto richieste essenzialmente da collezionisti americani per opere di quel periodo. E mi chiedo cosa vedono in quei quadri.

Mi sono accorto che pur nel momento della massima razionalizzazione, del massimo aspetto progettuale, una cosa salva quei quadri e mi riguarda profondamente: cioè tutto il mio lavoro si basa sostanzialmente su un unico elemento fondante che è il colore.

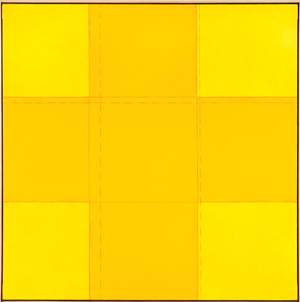

Ciò si avverte anche in uno dei quadri più freddi che ho fatto “A 44”, è del 1971 e fra poco andrà negli Stati Uniti. È un quadro giallo, ma è un giallo forte, talmente sparato che ha una particolare forza emotiva, addirittura erotica. Raffigura lo slittamento della superficie su altre superfici: una è quella della tela, una è dipinta e una è quella tratteggiata.

Sono tre slittamenti che originano ambiguità, tema per me è fondamentale. Un mio limite è stato guardare quei quadri troppo sotto l'aspetto razionale o progettuale: invece c'è dentro ciò che mi identifica: il colore.

D.A.C. Le corde del vento, Senza parole, Sull'obliqua dei pieni, Il chiaro lo scuro, Il gorgo e l'artificio. Sono titoli di alcuni tuoi quadri. Si avverte un legame tra il senso della pittura e quello del suono; il titolo dunque, come componente dell'opera. Mi accorgo che non c'è legame tra il senso delle parole e il senso della pittura ma si avverte un completamento come se tempo e fare si chiudano in un significato altro da ciò che si vede.

C. V. L'argomento sui titoli mi affascina. Per un periodo ho chiamato i quadri A1, A2, A3, fino a A200 (acrilico 1 ecc.) proprio perché non volevo che il titolo evocasse una sorta di racconto; così identificavo il mio lavoro come uno sviluppo e i numeri davano il senso dell'evoluzione.

Quando mi sono sentito più libero di fare pittura ho cominciato, a metà degli anni settanta, a titolare i quadri solo Pittura. Poi mi sono accordo che c'era ancora qualcosa di più e ho cominciato a dare dei titoli che non dessero la spiegazione del quadro, assolutamente, ma che facessero parte del quadro, diventassero un elemento del quadro e non una descrizione o soltanto un appunto per ricordarlo. Un titolo che avesse a che fare anche con la mia storia. Per esempio, dopo sei mesi non avevo dato un titolo a un'opera, così l'ho chiamato Quadro in cerca di un titolo.

Quando soffrivo d'insonnia ho dipinto Quando speri che sia finalmente giorno, oppure un quadro come il Muro degli uccelli che è un omaggio a de Staël. Ora il titolo a volte è un mio diario, la rievocazione di un verso che mi piace o che magari non ho capito ma che mi ha intrigato. Non ho mai intitolato i miei quadri Senza titolo. Per chiarire meglio l’importanza dei titoli, ti faccio l’esempio di un’opera di Giulio Paolini “Giovane che guarda Lorenzo Lotto”, una teletta in bianco e nero fotografica esposta a Roma negli anni 70.

Ne volevo comprendere il significato senza leggere il titolo; l'ho guardata, l’ho riguardata e mi chiedevo cosa volesse dire, che significasse, perché quella tela emulsionata mi interessava così tanto. Poi lessi «Giovane che guarda Lorenzo Lotto», un'immagine tratta da un quadro di Lorenzo Lotto. In quel momento diventai io Lorenzo Lotto e feci un salto di quattro secoli.

Ho avuto una vertigine assoluta, un viaggio nel tempo e nello spazio: io diventai Lorenzo Lotto. Fu una delle emozioni più grandi della mia vita. In quel caso il titolo è fondamentale. È l'opera.

D.A.C. Come il titolo entra nell'opera attraverso il suono, anche la luce si forma e vive nelle tue pitture attraverso il colore e attraverso il tempo, che poi disegna il divenire dell'atto pittorico.

Come un esercizio infinito della pittura che si espande non nell'opera chiusa e virtuale del quadro ma che continua nel tempo, sommando esperienze e riflessioni, come se il colore dialogando con la luce acquisisse nuove espressività superando ogni ristrettezza dovuta alla limitatezza dell'opera finita.

C. V. Uso un termine che non ho mai capito se esiste: marezzatura. Penso all'increspatura del mare quando non ci sono le onde, alla vibrazione della superficie. Cerco sempre questa vibrazione soprattutto con l'acrilico.

Io sono molto veloce quando dipingo, però dipingo un quadro tante volte, lo cancello, lo riprendo, lo rifaccio. Il quadro finito, anche se è solo un arancio e basta, deve mantenere la memoria di tutto quello che c'è dietro, delle tracce, dei segnali. Un critico disse una volta: «quell'indizio che l'autore ci ha lasciato».

Il mio quadro Grande arancio è apparentemente dipinto solo con un arancio, ma senti che è vissuto, che dietro ci sono tutte le immagini possibili, che contiene tutte le figure del mondo, tutti i colori del mondo. Il fatto che lo dipingo tante volte rende lento il mio lavoro.

Oggi, dei segni e delle croci identificano lo spazio e curiosamente, ad osservarli bene, sono simili a quelli degli anni settanta; il mio lavoro va a spirale. Ci sono tangenze con tutto il lavoro che ho fatto e mi piace rimettere in gioco tutto, e lo faccio finalmente senza ansia, con una grande libertà. Voglio essere libero.

D.A.C. Io chiuderei citandoti: «il vero quadro è sempre dietro quello che appare.»

C. V. Ne sono convinto: il quadro vero non lo vedi mai e non lo vede nessuno o solo una persona straordinariamente intelligente o brava, perché quando fai un quadro ci metti in realtà tutte le tue intenzioni, le tue voglie, i tuoi amori, poi le cose che detesti, ma le vivi talmente in prima persona che poi ne rimani anche in qualche modo vittima.

E poi il contesto, il tempo, il momento in cui lo fai. Nel quadro “A 44” io vedevo soltanto le tre superfici e non vedevo assolutamente la forza emotiva del colore: adesso la vedo! Hanno ragione quelli che l'hanno notato perché in realtà la cosa fondamentale è questa forza, perfino eccessiva, di questo giallo. Per tanti motivi non si vede il vero quadro, perché si è condizionati da troppe cose, dal contesto, dalla tua storia, da te stesso. La vera opera non la vede nessuno nemmeno lo scrittore, il musicista, né il regista, neanche il critico più intelligente. È sempre dietro, è sempre una cosa che non vedi subito fino in fondo.

Io ho visto com'è cambiata la lettura dei miei quadri. Un critico è arrivato a scrivere, a suo tempo, che i miei quadri erano troppo freddi e, a distanza di vent'anni, ha detto che sono barocchi. La percezione dei quadri non cambia in vent'anni, poi sembra cambiare in pochi attimi perché sono mutati il clima, le mode e, quindi anche il modo di guardare la pittura.

D.A.C. È questa la liricità cui alludevo.