L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

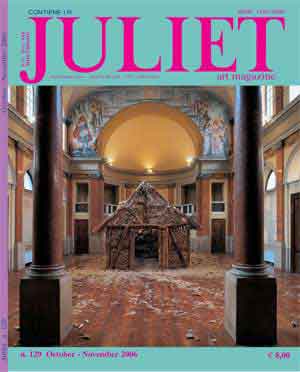

Juliet Anno 26 Numero 129 ottobre 2006

Angelo Davoli

Francesca Agostinelli

Art magazine

“Musei d’arte contemporanea in Campania”, di Achille Bonito Oliva

Storia della performance in Italia, 3° puntata (fine), a cura di Roberto Rossini

Massimiliano Gioni, intervista di Lorella Giudici

“PAV di Torino: Gonzalez-Foerster” di Ivana Mulatero

Susy Gómez di Ivana Mulatero

Angelo Davoli, intervista di Francesca Agostinelli

Gabriele Turola, intervista di Roberto Vidali

Carlo Benvenuto di Francesca Baboni

il MAXXI di Luciano Marucci (intersta ad Anna Mattirolo)

Reportage da Berlino di Annibel Cunoldi Attems

Rubrica di Vegetali Ignoti

Rubrica di Angelo Bianco

ecc., ecc.

Adrian Paci

Maria Vinella

n. 173 giugno-luglio 2015

Case chiuse, corpi aperti

Roberto Borghi

n. 172 aprile-maggio 2015

Yang Xinguang e la materia

Sara Bortoletto

n. 171 febbraio-marzo 2015

Eugenio Re Rebaudengo

Giulia Bortoluzzi

n. 170 dicembre-gennaio 2015

Biennale Architecture

Gabriele Pitacco Marco Gnesda

n. 169 ottobre-novembre 2014

Biennale Marrakech

Emanuele Magri

n. 168 giugno-luglio 2014

Luoghi dismessi di una contemporanea e tecnologica umanità. Silos, ciminiere e fabbriche, icone di una egemonia produttiva conquistata, perduta e divenuta “archeologica” in brevissimo tempo.

Periferie ove più sensibile è il cambiamento e il dinamismo della contraddizione. È lì che Angelo Davoli (1960) guarda, per svelare geometrie di tubi, strutture di telai metallici, paesaggi insomma creati attraverso lo sguardo attento di chi nelle metamorfosi coglie il significante di un’epoca.

Come a dei totem Angelo Davoli guarda dal basso, contemplando nel suo sguardo porzioni di cielo sempre maggiori, che solo oggi comprendiamo nel loro valore assoluto e preordinante. Davoli, infatti, ha staccato lo sguardo da terra e negli ultimi suoi lavori si è rivolto direttamente ai cieli, definendo nuove dimensioni d’azione con un semplice gesto del capo. Siamo dunque a naso in su, e nulla ci viene più dato di questa epidermide sofferta della terra. Ma noi sappiamo che gli aerei che oggi egli dipinge vivono negli stessi cieli su cui si stagliavano gli elementi dei suoi paesaggi. E stanno volando su ciminiere, silos, e sui paesaggi metafisicamente sospesi attraverso la sua fredda pittura fotografica.

Angelo Davoli, partiamo per così dire dal vuoto, che vuoto sappiamo non è: il cielo...

Dipingere il cielo è indubbiamente impegnativo, ma spiegare perché lo si è dipinto e i molteplici significati simbolici che l’ “icona cielo” può assumere diventa un’impresa infinita.

Cominciamo dai... poi chissà...

Indubbiamente c’è un dato biografico, personale. Diciamo che il cielo mi ha sempre affascinato e nello stesso tempo profondamente inquietato. Da ragazzino volevo diventare un astrofisico e dell’arte, per così dire, non me ne fregava niente. Nelle notti gelide d’inverno passavo lungo tempo sul balcone consultando mappe celesti e cercando di individuare le costellazioni nel cielo invernale...

il non sapere cosa c’è oltre era per me destabilizzante. Lo è ancora. Allora cercavo di disegnare il cielo con gli occhi, dividendolo in costellazioni nel tentativo di razionalizzare qualcosa che razionale non era.

Dunque questo stesso cielo, che da ragazzino ordinavi con lo sguardo, fa parte oggi del tuo sguardo artistico e ordina i tuoi paesaggi pittorici?

Premetto che il cielo che ci è dato di vedere non è più il cielo dei

paesaggi di Lorrain o di Constable, ma è frammenti di azzurro: sono fotogrammi. Nella mia pittura, infatti, ho ridotto il campo visivo, assumendo uno sguardo fotografico sul dettaglio. Il pittore contemporaneo guarda alle nuove tecnologie e anche l’idea antica di paesaggio è mediata da tutta la produzione di immagini di cui siamo circondati. Lo sguardo sul paesaggio è quindi spesso ridotto e inscritto nelle geometrie di un monitor o da palazzi che ne delimitano lo spazio visivo.

Eppure i tuoi cieli hanno la densità di una tradizione importante. Che cosa mi dici in proposito?

I miei riferimenti storici sono tanti: dai mosaici bizantini ad Anselm Kiefer, passando per il Romanticismo e i Vedutisti italiani. Mi ha anche fortemente colpito un grande ciclo di lavori sul cielo di Luigi Ghirri. Mi interessa molto il punto di vista di Yves Klein e vorrei leggerti quanto ha scritto in un momento di “delirio” o forse di estrema lucidità: “Diventeremo uomini aerei, conosceremo la forza di attrazione verso l’alto, verso lo spazio, verso il niente e il dappertutto allo stesso tempo, e dopo aver così domato la forza di attrazione leviteremo letteralmente in una totale libertà fisica e spirituale”.

È questa attrazione verso l’alto che ha spostato dunque il tuo sguardo dalle fabbriche agli aeroplani...Ma perché proprio gli aeroplani?

L’aereo rappresenta per me la forte contrapposizione fra l’idea di

leggerezza e di libertà –forse qualcosa di simile a ciò che scrive Klein– e l’ inquietudine, la paura per qualcosa di incombente (aerei da guerra). Anche in questo caso la mia ricerca introduce il concetto di ossimoro. Come nei lavori che hanno come tema le architetture industriali, il dualismo, la contraddizione – fra naturale e artificiale, fra leggerezza e pesantezza, fra pieno e vuoto– rimangono denominatore comune nel mio lavoro.

Anche per quanto riguarda la tecnica i tuoi lavori sono in bilico tra un realismo fotografico e un aspetto più suggestivo e pittorico. Muovi dalla fotografia e dopo una peregrinazione pittorica tendi a restituire una realtà ancor più sfacciatamente reale. Anzi, iperreale.

Nell’arte oggi vi è uno interscambio continuo tra fotografia e pittura. Il mio lavoro tende a sottolineare questa relazione, creando attra- verso una tecnica in apparenza iper-realista (che però non ha niente a che fare con l’iperrealismo) di avvicinare sempre di più la pittura alla fotografia, per arrivare paradossalmente ad affermare anche la profonda diversità.

Utilizzare oggi la pittura, sebbene sia ritenuto da molti addetti ai lavori obsoleto, ritengo rappresenti lo scarto che testimonia quel “fare artistico” che è un po’ archetipo del fare arte e non potrà mai essere sostituito dalle varie tecnologie. Certamente la grande varietà di tecniche e linguaggi caratterizza il nostro tempo, ma mi sembra limitativo parlare di arte più o meno contemporanea; l’eterogeneità dei modi, come pure dei contenuti, rispecchia e testimonia un’epoca contraddistinta dalla contaminazione. Non so cosa potremo lasciare del nostro tempo agli storici dell’arte nei decenni che seguiranno; sicuramente non un linguaggio o uno stile definito e predominante come è avvenuto nelle epoche che ci hanno preceduto.