L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea

Urban Anno 9 Numero 80 novembre 2009

Le carte di Maia

Ciro Cacciola

sommario

07 Editoriale

09 icon

di Patti Smith

11 interurbana

al telefono con Stefano Cortellaro

di Maurizio Marsico

13 portfolio

Destroy Rankin

19 quattro regole

& una rockstar

di Paolo Madeddu · foto Mattia Zoppellaro

22 libri

di Marta Topis

23 ARte

a cura di Floriana Cavallo

24 new Kids

foto Giorgio Codazzi · styling Ivan Bontchev

32 god save the bike

di Maurizio Marsico · foto Mattia Zoppellaro

36 le carte di maia

di Ciro Cacciola

38 me & her

foto Andrew Soule · styling Ivan Bontchev

46 cult

a cura della redazione

47 design

di Olivia Porta

48 big apple big rock

di Roberto Croci

52 latino metropolitano

di Maurizio Marsico

54 musica

di Paolo Madeddu

57 nightlife

di Lorenzo Tiezzi

59 fuori

66 Ultima Fermata

di Matteo B. Bianchi

Coast to coast

Francesca Bonazzoli

n. 117 ottobre 2013

Branding Terror

Francesca Bonazzoli

n. 116 settembre 2013

Future City

Susanna Legrenzi

n. 115 giugno 2013

Utopia Biennale

Francesca Bonazzoli

n. 114 maggio 2013

Middle East Now

Francesca Bonazzoli

n. 112 marzo 2013

Wall Ballet

Francesca Bonazzoli

n. 111 febbraio 2013

Penna, matita, collage ma anche ago e filo. Le opere che Maia Sambonet confeziona con attenzione quasi sartoriale richiamano un universo grafico caldo, tattile, immediato. Assolutamente non virtuale

”Sono nata e vissuta a Milano fino a 18 anni. Frequentavo il liceo Parini. Ero convinta di avere di fronte un orizzonte letterario. Poi sono partita per Londra. Sentivo il bisogno di esplorare una nuova città. Volevo studiare Antropologia, Filosofia, Letteratura inglese. Invece ho scelto Scenografia. E l’arte è arrivata come una meteora”.

Ci sono interviste che vorresti non finissero mai. Perché gli argomenti scorrono come fiumi, la banalità non esiste e senti che in quella chiacchierata per certi versi così professionale c’è soprattutto, e gratis, la verità. È così che è andata con Maia Sambonet, l’artista che sta facendo il giro delle gallerie di mezza Europa, che scrive, e dipinge, e crea movimento, e che sarà, in compagnia di Cleo Fariselli, Emily Bovino, Antonio Barletta, Anja Puntari, Giovanni Oberti, Loredana Di Lillo, Manuel Scano, Matteo Rosa e Riccardo Baruzzi, nella mostra Il raccolto d’autunno è stato abbondante, fino al 23 dicembre alla Fabbrica del Vapore a Milano. La sua pratica artistica è il fulcro della nostra conversazione.

Eravamo rimasti a: Scenografia.

“Ho studiato alla St. Martin’s School. Un’esperienza strana, per certi versi paradossale. Il metodo inglese è molto strutturato, completamente diverso da quello italiano. Una griglia rigida dove tutto è forma e metodo, che però ti permette un’estrema libertà di contenuto. Ti fa le ossa e, al contempo, ti lascia grande indipendenza. St. Martin’s non è solo appannaggio di élite, come si pensa. È un vero misto sociologico e di razze. Solo il 50 per cento delle persone è di madrelingua inglese, il resto arriva da ogni parte del mondo, e l’integrazione fra tutti è perfetta. Sono scioccata di come si accolgono gli immigrati in Italia. Credo sia bello accettare sempre una provenienza, una tradizione diverse. Come avviene nell’arte, nel teatro”.

Perché ti senti così vicina al mondo del teatro?

“Il teatro è il luogo in cui parola e immagine convivono. E dove l’estemporaneità della performance è più forte che in altre espressioni dell’arte. Ogni rappresentazione è unica. Ciò che conta è il presente. Anche il movimento, la danza, sono importanti. A lungo ho cercato di mettere insieme tutto questo. Viaggiando”.

Quali sono le tue radici?

“Mio padre Roberto era un artista. Pittore, grafico e designer. Mia madre è giornalista. In un certo senso mi sento la sintesi dei loro mondi, nell’incrocio tra parola e immagine”.

I lavori di Maia Sambonet sono nati soprattutto su carta: teatrini nati quasi per caso, quando era in Lotus, una rivista di architetture, o quando cucinava lasagne vegetali in un catering a Londra: “Nutrivo i musicisti della London Philarmonic. C’era molto tempo libero tra un lunch e l’altro, così mi mettevo a disegnare sui fogli dei conti. Avevo lunghe ore di niente, ho usato questo tempo per svuotare quello che avevo dentro”.

Che cosa stai ascoltando in questo momento?

“Musica turca, orientale, pakistana, israeliana. Conosci Wisam Gibran? È un palestinese di Gerusalemme. Stupendo. Oppure Bach. O Patti Smith. La musica ispira molto la creazione. Ho lavorato per giorni ascoltando unicamente Big Science di Laurie Anderson”.

Quali persone ti piacerebbe incontrare?

“Pina Bausch, se fosse ancora viva. Ma più di tutti Louise Bourgeois. La domenica nel suo soggiorno a NY si svolgono delle conversazioni, e ci si può infiltrare. Il rischio è quello di essere usati come capro espiatorio e di essere messi in difficoltà, ma ne vale la pena”.

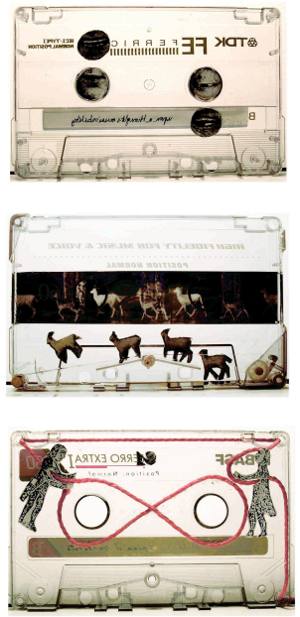

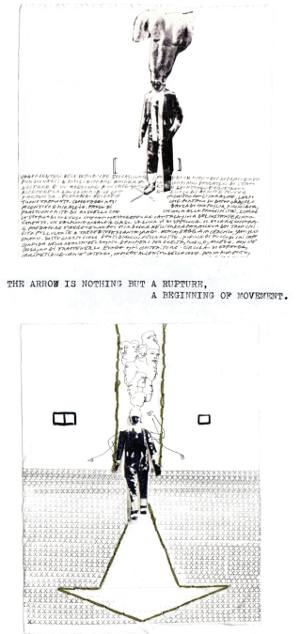

Qualità, densità, presenza e assenza sono i temi su cui Maia Sambonet esercita per adesso la sua arte. Tutto nei suoi lavori, realizzati con le tecniche più diverse, è fatto a mano. I suoi ultimi strumenti sono l’ago e il filo: “L’intuizione del cucito è straordinaria. Mi offre la possibilità di rompere la bidimensionalità della pagina, di attraversare il foglio, di entrare e uscire. E poi il cucito offre un “retro”, che è parte integrante della creazione, come un retroscena, che esiste dietro ogni lavoro ma che resta invisibile”.

In Viafarini troverete i suoi cuciti sul caucciù, un collage molto forte che dà il senso della pelle umana come panni stesi al sole: “Ho pensato ai clandestini di Lampedusa: una tragedia indicibile, ingiustificabile”. Erranze frustrate. Tentativi di moto. Meglio tener lontane altre parole.