L'incidente

Vai alla homepage di Grammatica dell'espressione visiva

Indice :

2 L'omino che trasporta il rettangolo bianco

3 Lulu/Valentina studentessa in Giappone

6 La vestizione dei sub-eroi sotto gli occhi delle donne

11 Rifrazioni

13 Il cuore sospeso nell'ombra

15 Con titolo

16 Il cielo è azzurro dappertutto!

18 Oldernet

19 Ciò che l'immagine non dice

21 L'incidente

23 La paura ha un volto (o una maschera)

24 POP-UP

25 Maschere

26 La famiglia

30 I luoghi della varietà o discorso sul kitsch

32 Supponiamo che sia vero, dopo tutto? E allora?

34 Diruptio

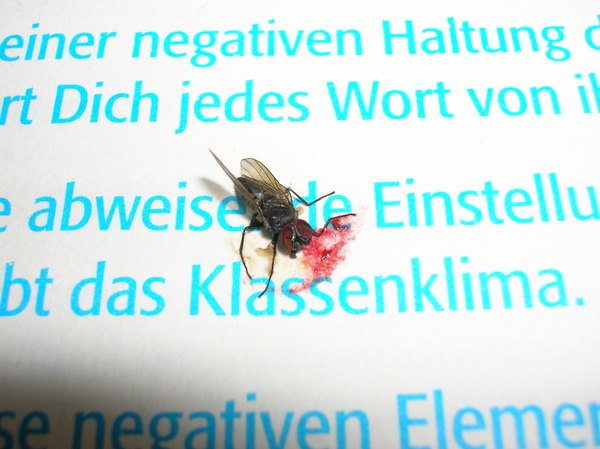

La mosca, però, al centro di questa immagine, nonostante le sue piccole dimensioni, non è un soggetto che è stato sottovalutato dagli artisti del passato. Il suo potere simbolico è stato scoperto quando si sono progressivamente diffusi i così detti generi “minori” della pittura ed in modo particolare la “natura morta”.

Nel XVII secolo a Roma, nel resto d’Italia e nelle Fiandre i grandi collezionisti cominciarono a richiedere ai pittori non solo i dipinti religiosi, storici e mitologici, ma anche grandi ritratti, paesaggi (reali o fantastici), nature morte e scene popolari. All’interno di questi nuovi generi ci furono molti artisti che vi si specializzarono.

Con il successo collezionistico dei nuovi generi anche i maestri cui erano richieste grandi composizioni religiose, storiche o mitologiche non poterono più sottovalutare quei particolari delle loro opere che si aprissero verso il paesaggio o che mostrassero dettagli della vita domestica (nature morte, cibi, ecc.). Accadde così che grandi artisti collaborassero con importanti specialisti per alcuni dettagli o che i primi introducessero in importanti commissioni particolari simbolici che per così dire “strizzassero l’occhio” ai nuovi generi.

Le mosche erano ritratte per lo più su composizioni di frutta o di fiori con le quali si ponevano in forte contrasto sia visivo – in quanto costituivano una macchia scura su vivaci campiture di colore – sia simbolico – in quanto rappresentavano l’unico elemento di vita in un insieme di soggetti “strappati” alla natura. Le mosche amplificavano in sostanza il senso di caducità della vita cui spesso rimandavano questi soggetti naturali e che era particolarmente evidente quando questi insetti erano ritratti in composizioni di cacciagione; su questi ultimi soggetti, però, le mosche potevano anche suggerire l’idea che la morte inflitta ad alcuni animali costituisse una via per la continuità della vita (di altri esseri viventi).

Vi sono stati alcuni casi, nel corso del Seicento, nei quali le mosche sono state dipinte in raffigurazioni di temi sacri: ad esempio apparivano sul sangue di santi decollati. Tale particolare si poneva come un elemento profano in contrasto col tema sacro complessivo del dipinto e ricordava - in modo ironico all'osservatore - il punto di vista inevitabilmente "terreno" e imperfetto dell'autore.

La presenza dell'insetto non può non essere ricordata infine in un celebre dipinto di Guercino dal titolo "Et in Arcadia ego". L'opera costituisce un memento mori nel quale l'autore suggeriva di non dimenticare che anche in una condizione di vita idilliaca prima o poi la morte ci raggiunge. La mosca è presente sul teschio in primo piano a destra, insieme ad un verme ed un topo: i tre animali sono qui associati a rappresentare il disfacimento del corpo umano fisico, all'interno di un contesto naturale lussureggiante.

Questa digressione ci aiuta a comprendere come la raffigurazione oggi della mosca si ponga in una fase terminale di una rappresentazione simbolica che ha una lunga antica tradizione e che, come in generale tutte le nature morte, pur rappresentando soggetti "naturali", si riferisce metaforicamente alla condizione umana.

Piante, fiori, frutti, animali e insetti sono in sostanza un modo alternativo per ritrarre l'uomo, e, la mosca, nonostante la sua "volatilità", ne rappresenta la parte più terrena, quella più ancorata ai bisogni materiali.

La mosca della foto qui proposta appare morta per "intervento dell'uomo", su una superficie con una scritta (in tedesco). Il testo, troncato dal taglio dell'inquadratura, è difficilmente interpretabile, tuttavia anche considerato generico linguaggio verbale si pone come qualcosa di estraneo al mondo naturale e dunque tipicamente umano.

Se si collegano i vari riferimenti proposti, la foto può apparire come una ironica rappresentazione di un "omicidio" usando il modello della natura morta: il simbolo della condizione terrena dell'uomo appare ucciso dall'uomo stesso in un contesto tipicamente umano.

Questa lettura sembrerebbe (forse inconsciamente) confermata dalla prima linea del testo, che come in un manifesto sembra dare titolo alla composizione: "einer negative Haltung" cioè un'azione riconducibile "ad un comportamento negativo"…

Marco Izzolino

INVITO

Tutti gli utenti sono invitati a partecipare inviando un'immagine. Qui le indicazioni per partecipare alla Sfida: http://www.undo.net/it/my/gdev/124/251